文|艾瑞克‧霍布斯邦(Eric Hobsbawm)

譯|黃居正

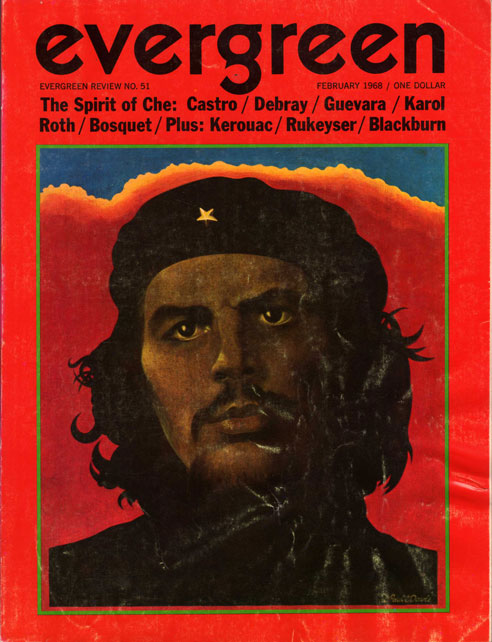

已故的格瓦拉如果發現自己的照片現在居然出現在《常青評論》的封面,《風尚》雜誌裡有篇以他個性為主題的文章,甚至他的名字出現在紐約某劇院,成為戲中同性戀暴露狂振振有詞的藉口,一定會大吃一驚而且暴跳如雷。我們可以先不管《風尚》雜誌,畢竟它的專業就是要告訴女人現在流行怎麼穿、讓她們知道現在流行什麼,以及有哪些流行的話題;要說《風尚》雜誌的編輯對格瓦拉的興趣中有多少政治成分,恐怕不會比《名人錄》的編輯多多少。不過,另外兩個玩笑則顯示出,社會大眾普遍認為社會革命運動與公領域的性開放,或其他個人行為的開放之間,存有某種關聯性。現在應當是有人出來打破這種無稽之談的時候了。

首先,關於什麼樣的性行為可以公開行之,與政治規則或是社會經濟的剝削體制並沒有任何特別的關聯,這一點在目前應該已經非常清楚了。(有個例外,就是男人優於女人的規則,以及男人對於女人的剝削。猜測這某種程度其實是意味著對弱勢性別在公共場所之行為的嚴苛限制。)性「解放」與任何其他類型的解放只有某種間接的關係。階級統治與剝削體制,可能會嚴厲規範個人在公領域或私領域的行為(性行為就是一例),但也可能不會。信奉印度教的社會,絕對不會因為它在神廟中大量展示各種誘人的性姿勢石雕,就比在理論上對其成員施予嚴峻限制的威爾斯非英國國教派社群更自由,或更平等。因此,我們只能從這種特定的文化差異中推論出一點,就是如果虔誠的印度教徒想要變化一下他們的性愛常規的時候,可能會比虔誠的威爾斯人更容易些。

真要籠統歸納階級統治與性自由之間的關聯性,它應該會是這樣:如果鼓勵臣民性自由與性放縱,能讓他們忘掉自己被統治的地位,統治者當然會樂於安排;然而事實正好相反,從來沒有人曾逼迫奴隸們嚴守禁欲清規。那些嚴格要求貧民們安分守己的社會都很清楚,群眾們每隔一段時間就會來個體制內的性解放,就像在嘉年華會時那樣。因為性是最廉價的享樂方式,而且是最激情的(正如那不勒斯人說的,床,就是窮人們的豪華歌劇),讓他們盡可能地縱情歡娛,在政治與其他方面上都是非常有利的。

換句話說,社會或政治的檢查制度與道德的檢查制度兩者間,並沒有必然的關聯,儘管常常被認為有。將某些原本不可公然行之的變成可以,只有在具有改變政治關係的意義下,才是一種政治行為。在南非,爭取黑人和白人做愛的權利是一種政治行為,並不是因為它擴大了性行為的允許範圍,而是它打破了種族上的臣屬關係。至於爭取《查泰萊夫人的情人》一書的出版就沒什麼政治上的意義了,雖然它可能因其他的理由而受到歡迎。

其實,從我們自身的經驗就可以相當清楚理解此事。近幾年,不少西方國家幾乎都已經完全廢除了在公開場合——或私底下——能否討論、聆聽,從事或展示「性」的官方規定或傳統禁忌。認為某種狹隘的性道德是資本主義社會重要屏障的信念,已不再具有說服力。而事實上,堅信為反對如此道德觀而戰鬥是刻不容緩的看法,也沒人相信了。儘管仍有少數救世十字軍自詡為救亡圖存的禁欲者堡壘,但事實上它的城牆早已頹壞殆盡。

無庸置疑的,仍然有某些物事不能被印製、或被展示,但它們也已越來越少,或不再引起人們的譴責。廢除檢查制度是一種單向的行動,就像女人爭取領子放寬、或裙子裁短的運動,這種運動如果朝著單一的方向持續過久,十字軍在革命上能獲取的滿足就會快速遞減。與維多利亞時代女孩騎腳踏車的權利相較,演員們取得在舞台上性交的權利,算不上什麼在個人解放上的重大進步。在今天,就連要動用官方起訴那些長久以來仗恃出版自由賣弄晦淫春情的出版商或製作者,都已變得相當困難。

從實際上所要達到的目的看來,這場追求公開的「性」的戰爭,已經打贏了。但這真的有讓我們與社會革命的距離更近一點嗎?或是在床鋪、印刷的書頁,以及大眾娛樂(這方面可能也不甚令人滿意)外,有帶來任何實際上的改變?看不到什麼跡象。它顯然只是為一個在其他方面都沒有改變的社會秩序,帶來更多公開的「性」而已。

不過,雖說性開放與社會組織並沒有本質上的關聯,但我不得不帶點遺憾地指出,革命與禁欲主義之間卻持續保持著密切的關係。我找不出有哪個根基良好、有組織的革命運動或政權沒有發展出明顯的禁欲傾向,包括馬克思主義者的革命運動與政權在內,儘管其創立者的教條是十分反禁欲主義的(或像恩格斯那樣,積極地反對禁欲主義);也包括像古巴那些,當地傳統就是反禁欲主義的國家。就連最正統的無政府—自由主義革命運動或政權,也是如此。相信老舊無政府主義好戰分子的道德信條就是自由而隨便的男男女女,一定不知自己所云為何。(他們所熱切崇尚的)自由戀愛,其實是指不喝酒、不吸毒,以及在沒有一個正式婚姻狀態下的一夫一妻制。

自由派人士,或更確切地說,那些道德廢棄論者,作為革命運動的要角,有時雖然在實際的解放運動中態度強硬,甚至是霸道,但事實上卻從未真正能與禁欲主義者相抗。羅伯斯比派永遠都騎在丹敦派的頭上。那些確信性或文化上的自由主義是革命核心議題的革命分子們,遲早都會與革命劃清界線。我們可以從新左派的紀錄裡發現,性高潮的倡導者威廉.賴希,一開始確確實實是一個極富革命精神的馬克思主義者兼佛洛伊德信徒,而且能力很強,這點可已從他的著作《法西斯主義的群眾心理學》(這本書有個副標「政治反應的性經濟學與無產階級的性政策」)中看出。但我們真的會對像這樣的人最後卻把全副精力擺在倡議性高潮,而非革命組織工作感到驚訝嗎?史達林主義者與托洛茨基主義者,對於那些登門要求認可的革命超現實主義者,是吝於給予任何同情的。而那些能在政治上安身立命的,也都是沒有淪入超現實主義者的一群。

為何如此?這是個相當重要且曖昧的問題。而如此是否必要?則是一個更重要的問題——我想,對那些認為革命政權的官定禁欲主義有些過度,甚至過於離譜的革命分子而言,總應該是如此吧!不可否認,我們這個世紀裡的幾次偉大革命,都沒有致力於性解放。它們並非直接挑戰性方面的禁忌,而是藉由社會解放的重要步驟,即將女人們從被壓迫的狀態下解放,讓性自由得到(基本上)的進步。對於這些革命運動來說,個人式的解放主張,無疑根本只能稱為一種生活騷擾。在這些反叛青年中,最接近老式社會革命精神和野心的,也就是毛派、托派分子,與共產黨員,也多半都非常討厭吸毒、標榜無差別性愛,或是其他形態的個人式抗議以及其象徵。因為「勞動者們」既無法理解,也不會同情這種行為。姑不論是否真的如此,至少不可否認,這類放縱行為頗為耗費時間與精力,難與組織及效率並存。

這其實是另一個更大問題的一部分:文化上的反叛,在革命或任何社會變遷中的角色為何?在今天,顯而易見地,它已經成為「新左派」的一部分,也在某些如美國般的國家中成為重要的面向。一個偉大的革命即使不與這種文化異議結合,至少也會將其視為外圍部分。或許今天在西方,「異化」要比貧窮更能成為反叛的重要原動力,沒有一場革命會不同時攻擊個人關係與滿足私欲的體制。不過,他們只把文化上的反叛與文化上的異議當成一種症狀,而非革命的力量。在政治上它們並不十分重要。

一九一七年的俄國大革命,將當代的前衛人士與文化上的反叛者,貶抑到與他們在社會及政治上相稱的地位,而他們之中有許多甚至曾經對革命表示過同情。當法國人在一九六八年五月展開總罷工,在奧德翁戲院所發生的,以及隨處可見的精彩塗鴉(諸如「禁止是被禁止的!」「當我在『做』革命的時候,我覺得像是在做愛!」之類),雖然可被稱為少數人的文學與劇場,但與主要事件相比,都只是花絮。這樣的現象愈顯著,我們就愈有把握相信不會有大事發生。嚇唬布爾喬亞畢竟要比推翻他們容易多了。

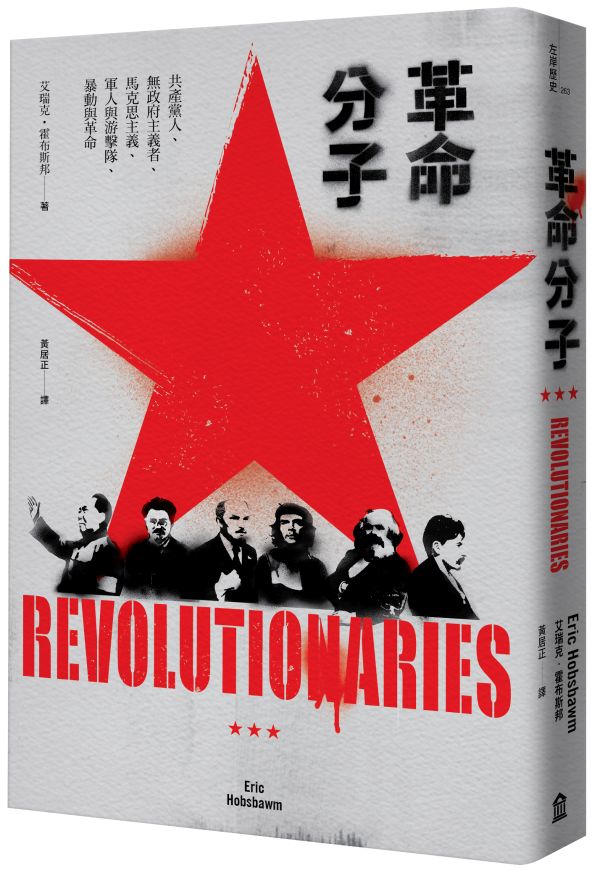

(本文為《革命分子:共產黨人、無政府主義者、馬克思主義、軍人與游擊隊、暴動與革命》部分書摘)

書籍資訊

書名:《革命分子:共產黨人、無政府主義者、馬克思主義、軍人與游擊隊、暴動與革命》 Revolutionaries

作者:艾瑞克‧霍布斯邦(Eric Hobsbawm)

出版:左岸文化

日期:2017

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案