寶寶死了。只需幾秒鐘,醫生就確認了,並且斷定寶寶死前沒有受苦。有人將他放進一個灰色的袋子,拉上了拉鍊。他關節脫臼、扭曲的身軀,漂浮在玩具堆當中。當救護人員抵達時,小女孩還活著。她曾經像頭野獸般地搏鬥。他們找到了好幾處掙扎打鬥的痕跡。她軟軟的指甲裡也嵌著幾片皮膚。在送到醫院的途中,救護車上的她,躁動不安,身體不住地抽搐。她瞪大了雙眼,像是想吸進空氣。她的肺部已經穿孔,而她的頭部曾經猛力撞擊過那個藍色五斗櫃。

─《溫柔之歌》

受訪|蕾拉‧司利馬尼(Leïla Slimani),《溫柔之歌》作者,法國龔固爾文學獎得主

採訪|ELLE雜誌(節錄)

Q1:你是在哺乳第一個孩子時找到靈感,寫了第一本小說。然後又因為看到一則電視新聞而動念,才寫成了第二部小說《溫柔之歌》?

A1:是的。我是看到2012年發生在紐約一個家庭的刑事案件,相當震撼。我記得很清楚,這個保母幫這家人帶小孩很多年了,後來我在報紙上看到她的相片,是在社區圖書館拍的。而她的僱主,也就是那對父母,還說過:「她是我們家的一份子!」然後到了有一天,這個做母親的竟在漆黑的屋子裡發現孩子遭到殺害。兇手正是這個保母。她試圖尋死。我的小說就從這個地方開始。

Q2:你有幫孩子請保母嗎?

A2:在大兒子六個月大時,我有找過一個。那段時間,我簡直被自己所構築的恐怖想像給纏住了,我想到所有最可能發生的、最殘暴的一切——不過從某個角度來說,這是一種解脫。我決定不讓自己對生活產生焦慮,否則我會瘋掉。而在非得把小孩交給別人照顧,面試一個又一個保母的時候,我有種奇怪的感覺:在孩子出生後的頭幾個月,你才剛歷經生產,接著又要面對哺乳,簡直讓人疲累至極,我就和嬰兒一樣不知所措,就算年紀已有三十歲了,我卻覺得自己像個孩子一樣。可是我所面試的這些女性,年紀大多比我大個十到十五歲,她們的生活比我的沉重太多了,我想,這其中一定有很多問題可以探究。

Q3:這本小說一開場,就是保母殺害了寶寶,一個已知而且可怕的結局。你為何想要這麼寫?

A3:是因為這種緊繃的氣氛,讓我不得不直接切入這個悲劇。而且在緊接下來讓我感興趣的是,讀者會看到小說裡的這對父母之間的意見分歧,他們誰也不瞭解保母的生活,誰也不知道她和他們孩子在一起時做了什麼,但這些看在讀者眼裡,卻是一目瞭然。讀者會覺得恐懼的,是發現這個保母慢慢將自己囚禁在一個病態的哀傷狀態裡;而做父母的人會感到害怕的是,他們白天不在孩子身邊時,到底發生了什麼。

Q4:但你覺得,做父母的,真的想知道這些嗎?

A4:很難說。可以想見的是,我們不希望保母把她的問題,也許是她的痛苦留給我們,甚至是加諸在孩子身上。但與此同時,我們既會想要和保母維持親密關係,卻還必須付錢給她來愛我們的孩子!在這種關係裡,一定會有情感成份,但又這麼曖昧不明。

Q5:所以從這本小說衍申出來的,應該也是你想對職業母親的提問吧?在工作中顧及孩子,或在面對孩子時兼顧工作,是否為一道無解之題?

A5:在任何情況下,這個問題都會引起複雜的辯論。不過說到這裡,我倒是想從我小說保母的名字談起。她叫「路易絲」。其實這名字是從路易絲.伍德沃(Louise Woodward)來的。這位英國女性受僱於一個美國醫生家庭當保母,因為搖晃嬰兒致其死亡而被控告殺人。她的辯護律師卻說,孩子的母親成天忙於工作,以致於所有的教養工作都落在保母身上,因此,發生這樣的事她實在無從埋怨。這個說法引起輿論譁然,在美國社會引起了激烈的爭辯:在這個事件裡,父母可以卸責嗎?但可以確定的是,有些事情的發生是來自父母的無心疏失,很可能是他們想不到、或看不出照顧孩子的人具有殘酷人格。

Q6:那麼你覺得,這本小說也寫出了母親離開子女的痛苦,這也是你感覺到的嗎?

A6:是的。而且這種痛苦通常被隱藏起來。對於在職場的母親來說,既要工作,又要看顧得到孩子,簡直是個不可迴避卻又微妙到讓人不願探究的問題。這也可以說是圍繞在我們周邊,一個幾乎看不見、無法對人訴說的世界。我也想把這個存在於自己童年記憶的問題呈現出來,還有那些關於女性對於自我身體的自主權,以及一些令人作嘔、對於職業母親帶有批判意味的指責呈現出來。

Q7:你如何看待家庭主婦這個角色?

A7:我覺得大部份的人看待她們,都沒想到她們在家裡要付出很多的體力、做著繁雜眾多且不太有趣的事,甚至是日復一日重複地做。我覺得外人看待她們的眼光相當刻版。而在這種情況下,她們自然也很難獲得社會的肯定。至於我,我也曾經一度帶著眨意看待她們,但隨即感到很羞愧。因為我忍不住想到那種帶著絕望的主婦身影。你可以試著去想像在她們生活中有個貧乏而絕望的空洞。那個我說不上來,無從做任何評斷,只想得到,若是我,我應該承受不了。我沒什麼興趣常常帶著孩子在廣場或公園閒晃,你要跟他們玩過一個又一個無趣的沙坑,他們在地上打滾,玩鬧,玩到不想回家,結果,他們大聲吵鬧、耍賴,讓人帶不走,而我們也開始大吼大叫,真丟臉啊。

Q8:據說,你對於母親這個角色,一直感到痛苦,是嗎?

A8:即使孩子,也無法為我填補這份孤寂。意識到這件事,讓我很震驚。然後我又發現,從我們成為母親的那一刻起,我們從某部分來說,就永遠不再完整了。我們會感覺到所有的時間都不完整,你也永遠不會真的融入其中。我們甚至時常覺得愧疚,而最常讓我們有這種感覺的,往往是你想像不到的人。比如像我媽媽問我「你兒子呢,現在誰陪他」,只要我一回答「他現在和他爸爸在一起」,她就會說:「噢,可憐的孩子,你竟然丟下他!」可是,這位身為摩洛哥首批女醫生的女人——我的母親,我卻記得清清楚楚,在我小的時候,有很多時候她可是完全不在家,但她完全忘記了!

Q9:你在摩洛哥首都拉巴特出生、成長,後來到巴黎唸書,要談談那段時期嗎?

A9:噢,很艱難的日子。那年我十七歲,我沒想到來巴黎會過得這麼孤獨。我記得有整整好幾個星期,我走出課堂之後,沒跟任何一個人說話。那些巴黎同學會在晚上一起喝咖啡,然後再回家。這對摩洛哥人來說,是難以想像的。因為我們向來被要求必須理解自己是孤獨的。我在巴黎的第一個冬天幾乎像是永遠不會結束。後來,我花了好多年才交到朋友。

Q10:會想再回摩洛哥嗎?

A10:若要回去,我應該會以記者的身份回去看看。但我不認為在那裡我可以過得幸福。我在這裡所獲得的自由,不想因為回到那裡而失去。時至今日,我不想再擔心受怕,不想再因為穿裙子上街,或是單獨坐在計程車上,或是在齋月期間抽了一根煙,而害怕自己會遭到嚴重的撻伐。他們當局對婦女的隱私不斷在侵擾,這簡直是徹底混淆了私領域與公眾生活之間的界線。我不想待在一個只因為你墮胎或是同性戀就要坐牢的國家,我更不願在這種地方生養我的孩子。在那裡,一旦你是個女人,就必須接受一個充滿謊言的世界。

Q11:你有一本書是跟這方面主題有關的……

A11:是的,那本叫《性與謊言》的書,是我花了兩年到處訪問、查詢資料的成果。在摩洛哥,女人沒有權利在婚前擁有性關係,她在結婚時,必須是個處女。但我的父母比較先進,他們一直跟我們姐妹說,我們的身體是屬於我們自己的,因此我們有權利依照自己想要的方式做一切的決定。不過,在摩洛哥,女性可是沒有權利和男人單獨走在路上!要知道這有多誇張,就要說到發生在我身上的一件事:當時我十七歲,在路上遭到警方逮捕,只因為,我和一個男孩共乘一輛車!就因為這種行為,他們叫我妓女!

Q12:有時候你會感到害怕嗎?

A12:我出身拉巴特的家庭,其實沒有什麼好不滿的,但我會對身處在摩洛哥的社會感到害怕。在那裡生活的女孩,必須時時面對散布各處的危險,假如她們遭到強姦或虐待,是無法提出控訴。想想看,當妳的身體不屬於自己,妳又如何能成為一個成熟的人?

書籍資訊

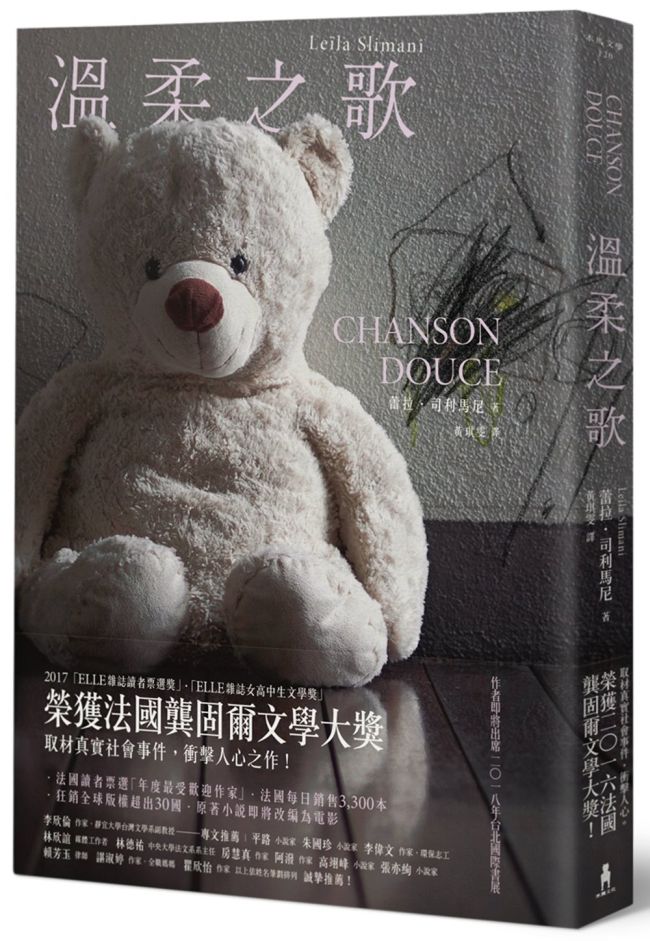

書名:《溫柔之歌》 Chanson douce

作者: 蕾拉‧司利馬尼(Leïla Slimani)

出版:木馬文化

日期:2017

圖片出處:Joël Saget / AFP

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案