文|亞蘭‧米龍(Alain Milon)

譯|林德祐

按圖索驥的釋文

許多繪畫都呈現了軍事將領、皇帝、暴君、國王,探勘者或征服者,他們手中一幅地圖,手指指向明確的點或佇立在一幅展開的地圖前,彷彿示意眾人他們的權力版圖。用來當作征服武器的地圖,使所有的族群陷入渴望新版圖的危機,亨利.米修早已提防過這樣的疆域:

在此,無人企圖掌握王牌,無人能為他人帶來威脅。

不論地圖是客觀繪測周圍,或是激發想像力,這彼此並不矛盾衝突。繪製地圖,即是表達企圖:地形學家忠於勾勒輪廓的企圖;暴君展現政治企圖,以一己私慾瓜分佔領的疆域,或是畫家的藝術企圖,為世界提供新輪廓。無論如何,不論是繪測疆域、個人企圖,或是美學鑑賞,都讓地圖更顯生動,提供更驚奇的冒險。

獨裁者佔領的企圖與藝術家內在的冒險,這個天差地別可以讓人理解地圖的豐富性。隨便以哪一段殖民領土劃分為例,便可發現繪製地圖有何意義。為一個疆域畫出地圖,彷彿那是一片處女地,接著唸唸有詞數著這裡是甚麼國家,這顯露了疆域佔有傳遞雄心壯志的企圖。繪圖即是打造疆域,用疆域延伸的語言、文化,以及傳統進行打造。

說即是做,或「畫」即是做,這並非只是建立一道語言行動的術語,用來區分「以言指事」(énoncé locutoire),即言語與行動如出一轍;「以言行事」(énoncé illocutoire),即話語只是後果本身;或「以言成事」(énoncé perlocutoire),即話語的結果只是後果。在語言命名與行動實踐的關係背後,浮現了語言作為建立準則(norme)的問題。

從字詞的陳述,衍生出字詞對事物本身之認識強制出的準則(norme)問題。命名行為的衡量物是否是語言呢?或者,我們是否能把言語本身視為命名行動的公理(即依據物件的價值進行分類)?正因如此,地圖與文字實則處於同一範疇。「畫即是做」,這跟「說即是做」都提出了同一個道理,兩者均探討在言說行動的一致性中,準則的有效性。事實上,「說即是做」,這樣的說法正是把行為的實踐放置在行動的言說之中。市長宣布兩個個體結成夫妻,宣布的同時便把兩人做成一對夫妻。然而這樣的轉譯已經是對詞與物之間的關係第二次的轉譯了。

其實,一個字詞的「言說」(dire)提出另一個問題,也就是字詞與它所指涉的真實(réel)之間締結的關係。換言之,「說即是做」這樣的說法再次探詢了柏拉圖對語言的觀點,正如《卡弟連篇》(Cratyle)所提:認識字,即認識物。詞語本身即蘊含了言說行動,而言說行動又把詞語本身做成真實事物的原則。言說行動的一致性就足以合理化這之間的準則。同樣的道理,繪製一張地圖,即是把繪製出的地圖做成一方真實的疆域。

獨裁者便是如此使用地圖,作為政治企圖的展現。他在地圖上畫出一道線,並宣示:這邊是法國領土,那邊是英國領土。然而,在這道疆域陳述的背後,問題在於了解,這個疆域陳述究竟是歸屬在哪一層次的地圖中?究竟是一張無拘無束、個人地圖的拓線(tracé)之中呢?還是一種對疆域客觀繪製的地圖的歷程(parcours)之中?

拓線創造了一幅正在進行的繪圖,積極地作用於它所表徵的虛廓上,隱約指出一種正在進行的行動。我們所關注的地圖,可定義為一種能無限變幻自身的地圖,其與真實的指涉只不過是次要的。由此觀之,拓線顯現出一幅動態、自主且主動的地圖,而歷程由於依賴模型,反而侷限了地圖。拓線表達了無限橫向接觸的可能,它的首要使命不在延續。拓線本身沒有記憶,不試圖保留任何關於線條的回憶,而歷程則是行動的結果,它是客體,而非主體。

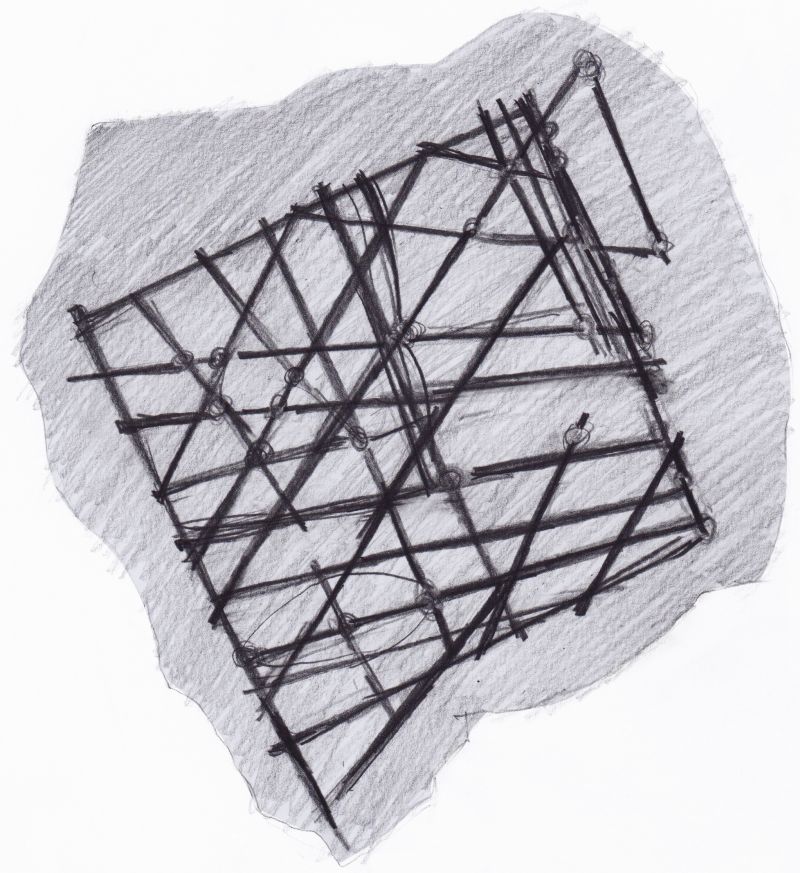

劃出一道拓線、追蹤一段歷程,或者追溯一段路線?夸格(Gracq)和葛諾(Queneau)在他們自己的書寫中提出這樣的問題。葛諾的《日記》(Journaux 1914-1965)曾在正文的部分用鋼筆繪製出一些拓線。這些交錯糾纏的拓線都是作家在巴黎第五區、第六區自己熟悉的街區漫遊時繪出的成果。在葛諾的文本中,拓線呈現出他在巴黎漫遊時的線條樣貌,每一道路線都按照事先的限定進行:比方說,每走三條路就左轉,就像分子隨機的位移。事實上,這些線條既回應葛諾城市漫遊的紀錄,也是呼應他文學計畫的組合運動。

米修的方式則又不同,雖然他的鉛筆畫與葛諾相似。葛諾試探了書寫行為的潛在性,而米修則是在內在書寫中打造。不論是《取徑節奏》(Par la voie des rythmes)、《掌握》(Saisir)、《透過線條》(Par des traits),還是《歷程》(Parcours),我們都可以理解,詩人繪出的一條線儼然就是個人表意文字中的內在書法。

米修的書名並未與我們的說法相互矛盾。《歷程》由十二幅版畫組成,線條就像是畫出來的拓線,隨著目光在頁面的進展變趨細膩。線條跟隨著拓線水舞般的節奏,試圖繪出書寫本身所蘊含的「內在遠方」(Lointain intérieur):

書法家就像風景畫家。尤有甚者,在中國,書法家甚至是社會的中堅分子。

拓線正如接下來提及的輪廓和線條,乃無界無圍。米修肯定會說,拓線就像「水,無形」。米修並無任何造型藝術的計畫,亦無心製造任何風格效果;他試圖能夠進入一種由無形拓線構成的書寫。這種拓線的發明並無任何歷史的意圖;並非來自人類的史前或詩人的童年。它似乎質問了文字出現前的句子的基底,但它尤其關注到一種由於正在進行於是行進的虛廓,米修稱之為「摺」(pli)。

地圖的虛有地表

地圖可以是清晰明瞭,當它能描述所在,提供座標與距離,或界定疆域;地圖也可以是晦暗玄祕,因為它能催發我們的想像力。透過地圖轉譯的虛構,理性的地理過渡到象徵的宇宙進化。這道從地理轉變為宇宙演化的過程並非今日才有,歷代的人類早就已經從旅行中獲得回饋,至少是知識開發之旅,從地面到天空,從褻瀆到神聖,從人類到上帝。

除了地圖自詡為世界之濃縮的浮誇之外,還要加上人類本身的虛榮,因為他自己經常自認為是空間的比例尺。這的確是奇異的姿態,既想成為衡量尺和衡量物!

就像兒童單腳玩跳房子遊戲,在人行道上用自己的方式標出領土地盤,同樣道理,還有成千上萬種方式可以感受我們與空間的連結,並且以地圖來表達這道連結。再說,我們的語言也用許多細微差異來表達這道與空間私密的關係,此即熱奈特(G. Genette)所闡釋的「原初或基本空間性」(spatialité primaire ou élémentaire),亦即語言本身的空間性,語言本質上就屬於空間的維度,也就是說,語言透過文字傳遞出空間上的佔領。他接著提出其他更複雜的空間形式,由書寫和風格效果所揭示出的空間形式,修辭學稱之為「風格」(figure de style)。空間性最徹底的形式正是文學的整體,在這一刻,空間與時間只是一體兩面的東西,正如普魯斯特(Proust)在《駁聖伯夫》(Contre Saint-Beuve)一書中提及蓋爾芒特宅院(Hôtel de Guermantes)時所說:

時間套上空間的外形。

然而,地圖並不絕對只用來確定位置,在發現的空間中標出定位。地圖就像單純的地理再現,對真實的平面僅提供了一道狹隘、侷限的觀點,一勞永逸地標出所有可想而知的障礙及部署。地圖也提供各式各樣的拓線線條:山脊線、高壓線,或尚未成形的線,可以把實體無限延展而不中斷,最初的幾何學家認為這些線條無頭無尾,但卻至少保有一個場域,一些有待繪製的線條:

我也是,有一天,很晚了,成年了,我突然有畫畫的念頭,用線條參與世界。

地圖引發一種旅行與威力無窮的雜感,促使我們走出疆域有形的表層。從一個航行員的制高點來觀視疆域,地圖可以滿足他佔有慾,讓他脫離框架的限制。不論是從高處鳥瞰,就像是幾何學家觀察地圖的方式,或是圓周式的觀看方式,正如兒童手指定住地圖的某一點,幻想著一些未識之域,這些觀看很快變成地圖主導的場景調度,脫離框限的空間。

然而,地圖的比例尺究竟在丈量甚麼?是疆域?還是自身?或者度量尺的無能?在此,我們想探討的是以自身為度量的拓線地圖,因為它不在乎對現實的指涉。在這個情況下,縱使有比例尺,也只會是我們的想像世界所理解的比例尺。相反的,如果地圖從屬於現實強加的比例原則,那麼這張地圖肯定只能遵循一道事先刻畫好的歷程。地形上的精確便是透過比例尺的特質進行評量,然而比例尺只會把疆域縮減為簡單的地點清單。

如果是想像地圖,那就完全無關複製疆域。想像之圖並不描繪疆域,而是強行侵占,令疆域吻合自身投射出的烏托邦視野,並拭除這些隨機拓線的輪廓。這種地圖可說是增補的地域,發明了疆域的地域。在這類地圖面前,我們正是面對一幅隱喻之圖,圖中的某些周圍可以聯想起男人的臉、女人的臉和小狗的嘴巴。在這些表徵的形貌之間,浮現出一些意象化的疆域虛廓。為何我們在此提起想像之圖呢?或許是要說,每一塊疆域都可引發怪誕奇幻的想像。會不會是這些臉孔給了疆域一道真實?還是這些被怪誕化的領土浮現出人類的臉孔?這裡同時也提出疆域與男人、女人的關係,還有男性、女性變成疆域的問題。義大利的形狀像靴子,這並非地域的想像。

地圖是想像的,因為它描繪了一塊隨想像力漫遊而正在浮現的疆域。無法預知,沒有等待,沒有甚麼會存留下來,一切都隨拓線的運作消失退隱,拓線本身無任何記憶。

由於並未保留任何蹤跡,這些地圖難以操縱,因為肉眼無法回溯地圖提議的路徑。拓線會在顯形、模塑平面延展的同時,抹拭自身。沒有甚麼會續留,也沒有甚麼能讓地圖保存下來。地圖本質上是變動不居的,即便它強勢地捏塑現實,它還是能夠催生一道靈活的製圖過程:混亂歪像之中產生了模型,地圖之中浮現了疆域。於此,我們可以提到地圖中的釋文,一種未定敘述的釋文,不論斷事物的釋文。地圖是不及物的,因為它並沒有引導出任何的補語,不管是直接的—疆域—,或是間接的—疆域的想像。路易.瑪翰(Louis Marin)在分析再現的塑形時,適切指出及物與不及物的差異:

地圖和所有代表性的設置一樣,都具有兩個面向。第一個是及物性:地圖呈現某物—它的受詞;第二個是不及物或反身:地圖再現自己正在再現某物—它的主詞。

拓線地圖是不及物,因為它不開向何物,更不開向平面延展。它不提供任何移動;它把運動變成靜止不動,就像一個游牧者動而不移的道理一樣,並不是因為他不居於疆域的某一點,而是他思索疆域的「整體」(totalité)。

除了路易.瑪翰所說的類比地圖或及物地圖—即以地圖為空間的挪用、描繪和模型—,與之抗衡的是隱視變形圖(cartes anamorphosées),一種蘊含著象徵敘述的拓線圖,它能揭示每個想像的第一道真實。

一張地圖,一位航海員,隨著航海員按照哪一種比例尺或甚至沒有使用比例尺,決定了這是一張類比地圖還是隱視變形圖。在此,我們關注的不是地圖的表面,而是航行員以何種方式潛入地圖的深層與否,地圖的內在距離,私密距離,未定距離,而非幾何座標下的距離:公分、公尺或公里。

(本文為《未定之圖:觀空間》部分書摘)

書籍資訊

書名:《未定之圖:觀空間》Cartes incertaines regard critique sur l’espace

作者:亞蘭・米龍(Alain Milon)

出版:2017

日期:漫遊者文化

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案