文|Jean-Claude Carrière

譯|郭亮廷

黑暗的速度

我們發現,無知是焦慮的常備良藥。說「不知道」、「這件事與我無關」、「專業人士會替我解決這件事」都是很輕鬆愉快的,而且當他們的決定造成我的損害時, 還無損我開砲批評的權利。

知識一點也沒有安撫作用。一旦有了知識,就看不到知識的盡頭了。每個答案都導向另外一些問題。知識要求持續的再教育,無知卻是安於現狀,是靜止不動。當我們想知道些什麼,那樣的知識總是很快到期。當我們決定不要知道,我們的無知可以直到永遠。

對於過勞的精神,無知是多麼好的休息。

更何況,科學確認之事雖然都經過漫長、耐心的檢驗和證明,卻很奇特地無法令我們更強壯。科學甚至令我們感到畏懼,尤其是自從它發展出足以毀滅人類自身的各種手段後。然而,無知卻令人得到明顯的安慰。無知就像一隻躲進洞穴裡冬眠的土撥鼠,世界如何運轉都與牠無關。

在古印度的時代,不斷被提出的質疑之一是:什麼東西可以籠罩整個世界?

答案是:黑暗。只要一瞬間,黑暗可以籠罩全世界。黑暗是如此迅速,以至於我有時不免納悶,光的速度是否真如同愛因斯坦以降的物理學家所主張的那樣,是一個物理的常數、不可超越的極致;是否我們都說錯了,黑暗其實與光明等速,甚至更快一點。因為,速度必須由移動產生,但是沒有任何移動逃得出黑暗。黑暗無所不在,比太初更古老。

黑暗是無知的一種形式。它溫和、方便又舒適,與我們如影隨形,像一種傳染病,像一名容易搭訕的女子。她向我們展開雙臂,帶著微笑問我們:「為什麼你還要苦苦追尋呢?一切你該知道的,你都知道了,或是一定有某個人替你知道了。如果你嫌還不夠仔細,那就躺在我身邊吧,我用幾個字就可以道盡一切。你既脆弱又徬徨。我了解你。我不是頭一次碰到你們這一類人。」

於是我停在半路,我躺下,別人遞來的杯子我一飲而盡,任由我的眼皮沉沉垂下。目前為止我學會的一切已經足夠。我學會的,或是我以為學會的,不重要了。即使其他人拋下我繼續前進,我也不在乎。我半睡半醒,心裡沒有半點不安。

不用多久,我就脫節了。世界沒有我也會持續運轉,黑暗像一襲巨大的風衣將我和其他無數的人一起包覆起來。我將愚蠢地死去。那又如何?

如果我們想要抵抗—或至少嘗試抵抗一下—那安撫人心的誘惑,就必須識得這個包圍著我們、我們也無法置身事外的宇宙。宇宙甚至是為了讓我們認識,讓我們不斷地探索、解碼而存在的。無視或否認它,不去了解它的組成和運作,是沒有用的。

這個世界的邏輯必然是隱晦的,世界不是我們隨手可得的現成物。必須付出恆久的努力,我們才能克服感官上、同時是精神上的幻覺,才能讓我們離開無知的溫暖懷抱,擺脫土撥鼠的溫暖巢穴,勇敢迎向外面的世界。

我們必須知道:知識既然是可貴的,就不會是單純的。

再說,「單純」這個概念本身就是我們的一種發明,一種幻覺,一個烏托邦。

知識有捍衛者,無知有傳教士

無知是人的本性。信仰正是建立在這種空洞和無辜之上,為我們帶來本質不變的真理。無知是一種尊敬、信任和順從的符號。它開啟了通往救贖,也就是通往天堂的道路。羅浮宮裡有一幅十七世紀畫家勒敘厄的畫,我們看到畫裡的聖保羅正在小亞細亞的以弗所宣揚基督教。聖保羅目露凶光,蓄著長鬚,身上披著一件近似什葉派宗教學 者的道袍。一名黑奴趴在他的腳邊,看守著一疊燃燒的書﹝藉此表明絕對的真理選上 了哪一個膚色的人種﹞。如果我們走近畫前仔細看,會看到畫家並沒有刻意隱瞞:這些令人厭惡、必須燒毀和遺忘的書(我們在往後的歷史中,會看到用其他書籍堆成的「 柴堆 」),包括所謂的希臘科學,也就是算術和幾何學。信仰降臨了,而它的第一要務是焚燒知識。我們不再需要知道,我們相信。

對於我們徬徨、漂泊的精神來說,無知給人的第一印象,是比知識親切多了。或者說, 讓人活得更輕鬆。但說真的,這兩種觀念都很難定義:關於什麼的知識?對於什麼的無知?一個馬利的農民對於他的生活周遭,知道得比我多出太多了。這不是什麼新鮮事,博學家本是無知者,就像占星學家—今天我們稱之為天文學家—有其知識的深淵,那就是黑洞。

這就是為什麼,無知令人安心,似乎更符合人性。無知容易獲得,更容易維護。

但是無知也很可疑,因為它可能戴著樣貌非常不同的面具出現。更奇怪的是,它有時候還會戴上知識、甚至是博學的面具。

當然,庸俗的無知是存在的,在大街小巷裡和我們撞個正著。這種無知,是無論如何就是沒有求知欲,拒絕努力,喜歡簡化的公式,並大量複製這些公式直到把自己撐死。我們每個人都能舉出一些樣本,去代表這種大剌剌的無知者。他們有一種典型:都對自己的善良十分滿意,對他們所謂的「知識份子」都是真心的恨,都準備一有機會就把那些「不良讀物」丟進火堆,順便連書的作者也一起陪葬。

這種理直氣壯的無知不必然是暴力的,它可能戴上看似只是懶惰的面具,掛著愜意的微笑,隱藏它對於各種決定、各種社會責任的遠而避之。「讓我們好好過日子吧。」他們說。「重要問題交給其他人負責就好。」知識肯定有它連帶的義務、使命,以及該給予的幫助。保持無知就可以輕而易舉地逃避。「您願意對這個負責任嗎?」「啊, 對不起,我不清楚。」這樣我就可以回家看我的球賽了。

新無知者

今天的無知,既不具備任何不同的知識,也不存在任何獨特的文化。沒有什麼能占據這個空無,沒有什麼能填補這個空位。這是一種封閉自足的無知。它只會讓人無所事事,帶來生命的空虛感,更糟的是,也許還會造成大腦活動的急速退化,並且損壞智能最有力的表達,也就是語言。

於是, 我們眼睜睜看著自己逐漸被某種東西包圍。它在法國被稱為「郊區」(banlieues),一個新的社會範疇,世界史上前所未見的生存形態。因為郊區的年輕人大部分是出生在法國的移民後代,他們既不是過去所謂的奴隸(在法律面前,他們和所有公民一樣是自由的),也不是農奴(他們可以隨心所欲遷居),不是無產階級勞工(他們絕大多數是失業者,沒有雇主),不是乞丐或貧民(他們由不同的組織專職負責,從一定的年齡起便能領取一種名為「社會安置」(insertion)的最低生活保障津貼)。

所以他們是什麼呢?我們疑惑地打量他們,因為我們不知該如何定義。他們身上缺乏任何歷史參照,顯得難以捉摸。他們似乎拒絕一種生活方式,卻又不想尋求另外一種。他們將自己的脆弱,甚至他們的感傷,隱藏在憤恨的吶喊底下。他們放火燒了他們想要的東西。我們看著他們時而演變成暴力的舉動,卻搞不懂為什麼。每個人都依據自身的標準給予他們不同評價,然後做出評價的人也會飽受其他人批評。

他們是今天的無知者。我們都同意這一點,只要我們不追問下去:那是誰的錯呢? 因為那是所有人的錯。

如果真有所謂的錯誤的話。因為我們也可以自我安慰說,這種理直氣壯的無知, 這種攻擊性、侵略性的無知所驅動的世界演化,只是歷史的自然過程。某些人似乎就是這樣理解的:事情就是這樣,這很正常,沒有人能做任何改變。再一次,世界正在分裂成兩半:知者,與無知者。結果,也許有一天,人類會據此一分為二,雙方互不再與對方交往、繁衍下一代。我們並未從史前人類進化為智人,而是在兩者之間輪迴。

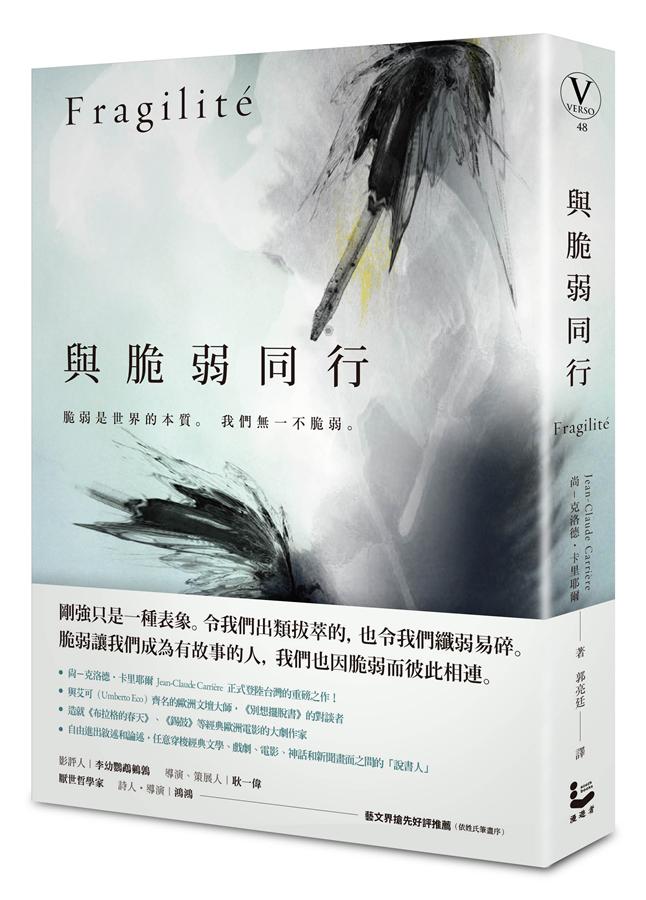

(本文為《與脆弱同行》部分書摘)

書籍資訊

書名:《與脆弱同行》Fragilité

作者:Jean-Claude Carrière

出版:2017

日期:漫遊者文化

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案