「有些人我光看她們一眼,就知道那是我在中學的時候會霸凌的類型。不為什麼,因為她們看起來臉上就像寫著『來霸凌我哦!我不會跟老師說』。」

霸凌,這個詞彙聽起來還有幾分新穎,指出的卻是人類自古共通的特性──對他人欺凌侮辱。霸凌的形式無所不包,肉體的傷害、情感的操弄、人格的抹煞,小混混勒索金錢是霸凌,同學的小圈圈忽然把你踢出去也是霸凌,教師課堂上公開嘲笑學生的家庭狀況,更是霸凌。

日本社會學者森田洋司在《霸凌是什麼》(いじめとは何か―教室の問題、社会の問題)中,提出一個典型的霸凌自殺(bullycide)案例,名為「喪禮遊戲」:1985年,鹿川裕史轉學到一所中學,因為身材較矮加上非本地小學畢業,遭到全班排擠。更有甚者,班上同學幫他辦了一場喪禮,當鹿川到校時,教室佈置成了靈堂,桌上放著同學跟老師寫滿悼詞的卡片。兩個月後,鹿川在公共廁所中上吊身亡,年僅13歲。

因為一再有受害者自殺,1980年代成了日本開始關注「霸凌」的時期。霸凌從原本的「心理」問題、「教育」問題,進入了「社會」問題的領域。傳統就存在的詞彙「いじめ」(欺侮),與英語的「Bullying」合流,變成政府需要宣導防治的燙手山芋。許多人開始檢討日本過於強調集體的社會文化助長霸凌,但另一方面卻也有論者認為,是現代「個人化」、「私密化」的傾向使得霸凌得以發生。

日本的校園霸凌比例其實比荷蘭低

究竟哪種說法才對呢?首先,森田洋司指出,僅就校園而言日本並不比歐美國家更常發生霸凌。「日本比其他國家更常發生校園霸凌」這個印象是錯的,沒有量化證據可以支持。譬如,荷蘭的霸凌發生率比日本高多了,但沒有荷蘭人會蠢到認為這是「荷蘭民族性」造成的,他們只會就事論事的去面對跟解決霸凌問題。

但關於霸凌,日本確實有些跟其他歐美國家不同的地方。森田認為,歐美國家看待霸凌問題時,著重的是「霸凌與校園暴力」;但日本看待霸凌問題時,著重的卻是「霸凌與拒絕上課」。也就是說,其他社會認為要處理霸凌,重點在於「加害者」,但日本卻認為重點在於「被害者」。只要被害者沒有立刻產生負面反應,表面的常態就可以運作下去。

此外,日本的霸凌宣導事實上只是訴諸「加害者的道德心」,認為只要加害者夠有良心,就可以「踩下道德的煞車」,從而不去霸凌他人。就森田的觀點,僅從個人心理出發避免霸凌,一點用都沒有。

仍想被愛的受害者

霸凌並不只是關於個體能力的強弱,它的動能植基在不同的「社會關係」之中,關乎權力與上下關係。因此霸凌的加害者與受害者,理論上並沒有固定的態樣。霸凌也絕少發生在真的不熟悉的人身上,日本的調查顯示,三分之一以上的校園霸凌,發生在「相當親密的朋友」之間,尤其以發生在女生身上的霸凌更是如此;而僅有絕少比例的霸凌,是來自於完全不親密的人。

也就是說,人們經常誤以為受害者無法逃離校園霸凌,是因為必須上課,無法逃離加害環境導致的。但事實上他們真的逃離不了的,不是義務教育,而是友情。受害者要轉學、搬家,其實是相對容易的,但真正讓他們陷入長期被虐的原因,是他們對這段已然腐敗的人際關係還抱有依戀和期待。

每一個長期霸凌受害者,都是抱著「也許我還能重得友情/尊重」的心態活下去的。這是件恐怖的事情,因為如果受害者完全不在乎加害者與加害者周邊的環境,脫離被害的機會就大很多。這類性格特色,才使得明顯可見的霸凌受害者似乎都集中在同一種類型的人身上。但其實並不是只有這種人會受害,而是這種人特別離不開受害。

善意的霸凌加害者

另一種值得擔憂的加害型態,是霸凌者「覺得自己在做好事」的「善意加害者」。霸凌的動能之一來自於社會的「規範」,如果社會沒有規範,霸凌加害者的藉口就沒有那麼多采多姿。如果去問加害者為什麼欺負同學,他們大多都有一套說詞:「他很不合群、他很煩、他很臭、他很遲鈍、他拖累大家。」簡單來說,加害者的特色就是覺得錯都出在別人身上,他們只是替天行道。

有時候霸凌者真的在執行社會規範,感覺也頗符合道德。譬如教師「道德勸說班上學生不要多撈貢丸,留給貧困的同學打包帶走」,但她忽略了自己作為權威者(成人\教師)與學生之間的關係不對等,而讓自己自認為善意的行為淪為教師對學生的霸凌。若這種道德說教跟情緒勒索反覆發生,就可以認定為是霸凌加害的一種型態。

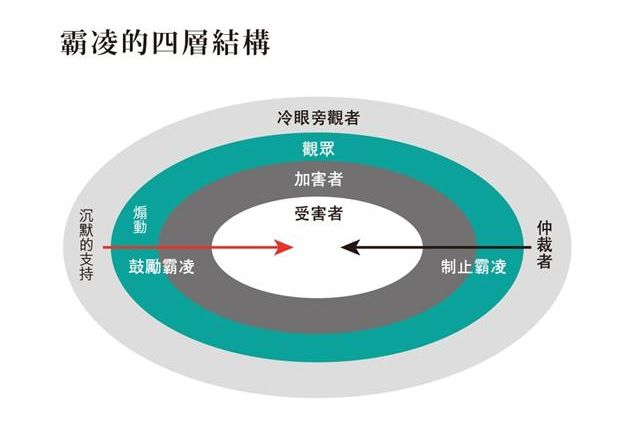

對於覺得自己沒有錯的加害者,呼籲他們心中自行裝設「霸凌煞車器」當然是根本沒有用。森田洋司提出的解決方法之一,是增強「仲裁者」的力量。這裡的仲裁者並不只是校園中的教師或輔導人員,而是任何在團體中目擊霸凌發生的人,都應該成為出面制止的「仲裁者」。與仲裁者相對的,是「旁觀者」。研究顯示,小學時期日本學生比較容易成為仲裁者,出面制止霸凌發生,但到了高中時期,仲裁者的比例大為下降,獨善其身的旁觀者則上升了。

與英國和荷蘭相較,日本學生隨著年紀成長變得不願意涉入紛爭的比例更高。日本政府的反霸凌宣導,近年來也變得改為針對旁觀者,提出「旁觀者也是加害者」的論述。但事實上,旁觀者不是加害者,只是怕麻煩又缺乏道德勇氣的人罷了。真正的問題是在於,讓人願意挺身成為仲裁者的動力為何隨著成長而消失了?森田認為,公民教育中應該加強「公民權責教育」,人人都應該意識到,阻止不正義,也是身為公民的一項權利與責任,他稱之為「柔性責任」。

另外一個常見的迷思是,「校園霸凌通報校方沒有用,反而會變本加厲」。但從數據上看起來,通報校方或者教師主動察覺霸凌後積極介入其實是有效的,而且少有惡化的情況。儘管這種「有效」經常是以「被害者轉學」做終,但仍然減少了霸凌。

霸凌,是一種流動的權力關係。加害者感到自己可以為所欲為,是因為周邊沒有夠多的仲裁者,任何意義上都是如此。森田的著作給我們最大的啟示,就是力量的均衡是會改變的,如果想要改變不正義的人際關係,就要運用自己的力量──去翻倒傾斜的現實,重新創造一個更合理的環境。

書籍資訊

書名:《霸凌是什麼:從教室到社會,直視你我的暗黑之心》 いじめとは何か―教室の問題、社会の問題

作者:森田洋司

出版:經濟新潮社

日期:2017

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案