文|James H. Jones

譯|李宗義、陳宗延

沒有任何科學實驗比塔斯基吉研究給黑人的集體心理帶來更多創傷。海樂於一九七二年披露這個故事後,這齣悲劇的消息就在黑人社群中流傳。除了他們在報紙和雜誌所讀,或在收音機和電視所聽聞,許多黑人透過口耳相傳瞭解此研究,但當中經常出現口述傳統中的修飾與扭曲。許多黑人(和白人)聽到的是政府故意給黑人佃農注射梅毒,還有一些人獲知的是實驗在黑人囚犯身上進行。

除了上述錯誤,大部分黑人掌握了故事的梗概:四十年來,政府對梅毒患者剋扣治療,藉此科學多瞭解此疾病。這些人之中許多死於梅毒,有些人盲了或瘋了。眼睜睜看著實驗在道德上破產,許多黑人對政府失去信心,且不再相信論及公共事務的公衛官員。如此一來,當一場可怕的新瘟疫在一九八〇和一九九〇年代橫掃美國時,塔斯基吉研究讓許多黑人先入為主地不信任衛生當局,這是許多白人難以理解的事實。

一九九二年五月六日《紐約時報》的首篇社論表示,「許多人看來或許覺得奇怪, 美國不少黑人都相信愛滋﹝後天免疫不全症候群﹞以及對抗愛滋的措施是用來消滅黑人種族的一場陰謀。」為了支持他們的斷言,編輯引用一份一九九〇年對黑人教友的調查,顯示」高達35%的人相信愛滋是一種種族滅絕的方式。「此外,同年進行的《紐約時報》/哥倫比亞廣播公司旗艦電視台新聞民調,發現美國黑人有10%認為愛滋病毒是「刻意在實驗室發明出來傳染給黑人的病毒」,而有20%的人認為這可能是真的。

這類信念也不限於老百姓。《紐約時報》繼續說,許多黑人的健康工作者,不願意放下這樣的恐懼。有一位在國家愛滋病防治委員會作證的人聲稱,她認為愛滋是一種人造的疾病,「除非可以證明它不是。」這類懷疑對控制疫情的努力投下陰影。編輯表示:「有些黑人相信用來打擊愛滋的猛藥立妥威(AZT)是毒害他們的計謀」,……要大家使用保險套(預防性接觸傳染的最佳方式) 的運動乃是減少黑人嬰兒的方案……分發乾淨針頭以減緩藥癮者感染是鼓勵藥物濫用的陰謀。」不信任的結果免不了悲劇。正如《紐約時報》解釋的,「最具破壞性的是偏執使許多黑人避免醫學治療。」除非黑人領袖採取行動扭轉「恐懼與不信任」,否則公衛官員將發現「疫情會越來越難以扭轉。」

《紐約時報》一向致力於散發理性和善意,因此以「奇怪」、「驚人」和「偏執」 等詞形容許多黑人對愛滋的反應,顯得異常缺乏敏感度。編輯藉著指控其他人偏執,用一種醫學隱喻來強調報社強烈不同意那些相信陰謀論的人。他們將自己和那些「迷失的靈魂」對立起來─前者充滿理性,深深理解對歷史事件的複雜性,後者則抱持過度簡化的觀點,對歷史現象的解釋,僅接受瘋狂的答案。

還有,說某些人偏執,不等於反對他們的信念。這種全面的否定也無益於對那些擁抱此類信念的人顯現出更多的同理心,更是無助於理解人們為何堅持己見。比較周全的回應,毋寧是深思為何美國許多黑人都相信愛滋病毒的陰謀論。

美國黑人對待愛滋的態度來自歷史建構。科學和醫學理論不是形塑黑人如何看待此項駭人疾病的唯一元素:社會、政治、宗教和道德概念也影響了他們的感知和理解。最重要的是,許多美國黑人透過種族的稜鏡看待愛滋,讓超過三個半世紀的白人與黑人關係成為焦點。奴隸制、佃農、服勞役、處私刑、吉姆克勞法(Jim Crow laws)、褫奪公權、居住隔離和就業歧視,許多非裔美國人將美國歷史的內涵化約成上述事實,於是形成一種奠基在仇恨、剝削和辱罵之上的傳說。

有兩位讀者發現並清楚指出,《紐約時報》的編輯莫名其妙地缺乏歷史視野。紐約神學院校長(New York Theological Seminary)霍華(M. William Howard)困惑的是, 怎能會有人認為黑人們相信愛滋是種族滅絕很「驚人」。對他來說,這類看法是「黑人生活在一個與主流疏離的社會,以致於許多人相信美國將會不顧一切消滅黑人所產生的必然結果。」另一位讀者認為用「驚人」這樣的字眼形容黑人的畏懼,「本身就是無感,沒有意識到黑人在本國的歷史,以及為何他們有充分理由感到自己蒙受陰謀。」 這個人所引述的證明就是「一九三〇年代的塔斯基吉實驗」。

打從塔斯基吉研究相關資訊公開之時,人們便稱之為種族滅絕。一九七二年疾管局性病分處的官員普林茨醫師知悉這項實驗之後,說它「幾乎就像一場種族滅絕」,而律師格雷則更進一步將塔斯基吉研究貼上「有計畫的種族滅絕」之標籤。過了一段時間,格雷的評價在黑人社群間流傳。對許多黑人來說,塔斯基吉研究變成他們遭醫院虐待的符號,如果不是直接進行種族滅絕的話,至少也代表著欺騙、陰謀、誤診與漠視。

實驗的記憶拒絕凋零。塔斯基吉研究在一九七二年揭露喚起的憤怒和畏懼,十年後當《髒血》﹝初次﹞出版時重新出現,隨新世代知悉此項實驗而開始另一輪討論。因此,當愛滋疫情襲擊美國時,塔斯基吉研究讓許多美國黑人對著衛生當局抱持懷疑的態度。黑人社群的不信任,隨著許多白人對愛滋受害者表現的態度(這跟大部分白人在世紀之初對黑人梅毒病患的共同信念極為相像)而深化。然而,愛滋疫情的前幾年,黑人並非撻伐的首要對象,因為同性戀成為中產階級道德的首要目標。

如同進步年代性傳染病對美國帶來的大規模歇斯底里,二十世紀末,愛滋也在美國人當中散播普遍的恐懼。一九八一年,洛杉磯、舊金山和紐約的醫師遇到一個奇怪且不解的疾病,似乎僅限於特殊群體的病患。年輕且原本健康的男同性戀開始死於嚴重的感染。許多人在臉上和身體呈現了特殊的紫紅色皮膚斑塊,看似卡波西氏肉瘤(Kaposi’s sarcoma)所留下的典型烙印(這是一種與免疫系統遭到破壞有關的罕見癌症。)其他人則遭受種種病毒、細菌、真菌、酵母菌和寄生蟲造成的 「伺機性感染」 (opportunistic infections)。讓身體能夠對抗感染的白血球在這些病人身上明顯受損或遭到破壞,但這場病到底是什麼仍屬未解之謎。

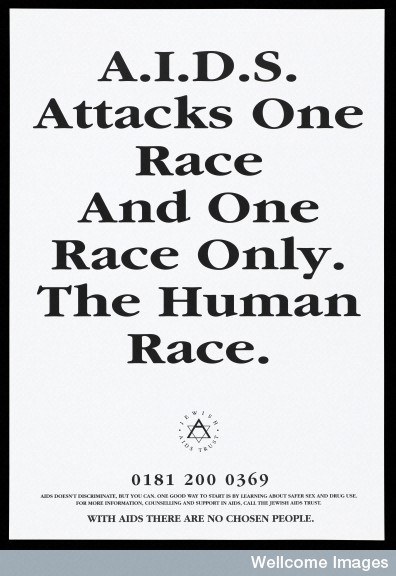

起初,醫師難以決定怎麼叫這個奇怪的新疾病。由於男同性戀與疾病之間的關係實在太近,所以醫師將它稱為男同性戀相關免疫疾病(Gay Related Immune Disease),或GRID。然而,由於此標籤明顯有污名化的味道,醫師很快把名字改換為後天免疫缺乏症候群,或愛滋。這個新的簡稱有雙重優點,不僅道德中性,且還更為精確。醫學上首度關注此病和男同性戀有關不到幾個月,醫師在靜脈注射用藥者和海地人身上診斷出愛滋, 而到了一九八二年在異性戀女性、年輕孩童、血友病患者和其他接受輸血者的身分發現確診病案。

公眾關注與病案量擴展成正比。一九八一年底,醫師們診斷出225 個病案;到了一九八三年春季,這數字提升到1,400;到了一九八五年夏季,它已攀升至15,000 ;而兩年後飆至40,000 人。許多美國人似乎被這些數字所迷惑,有人懷疑大部分是因為他們幾乎忘卻如何對付健康危機。因抗生素和其他「神藥」(wonder drugs)在第二次世界大戰期間的興起而戰勝傳染病,將公眾的注意力轉移到慢性、系統性的疾病,產生感染與流行病已從地表上消除的幻象。確實,近來的疾病,諸如退伍軍人病(Legionnaire’s Disease)和中毒性休克症候群(Toxic Shock Syndrome),曾在公眾之中激起恐懼的漣漪,但對愛滋的反應顯然更為嚴重,因為這疾病不論是感染人數和後果都很不一樣。退伍軍人病和中毒性休克症候群只牽涉小量病患,其中大部分會康復。愛滋襲擊上萬人, 感染者全都會死。

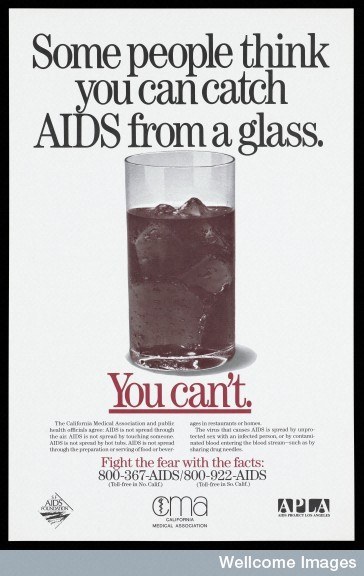

面對疫情的增長,許多美國人在恐懼中退縮。媒體散播愛滋有著高度傳染性的謠言,因而增加公眾的恐懼。維多利亞時期人民的畏懼得到了反響,當時他們相信梅毒會經由日常接觸傳染,許多美國人對愛滋也有相同的恐懼。根據一九八五年《紐約時報》 /哥倫比亞廣播公司進行的民調,47%的美國人相信愛滋會因為共用一個水杯而感染,而有28%認為它會從馬桶座墊感染。另一項調查揭露, 34%接受民調的人認為和任何愛滋病患「往來」十分危險,即便沒有任何身體接觸。

大部分對於感染的關切集中在男性感染者的妻子和小孩身上,也重新觸發對「無辜感染」的驚慌,有如本世紀之交橫掃全國的「無辜染梅者」之聲。新聞報導遭丈夫感染的妻子以及遭父母傳染的孩子的故事。由於報導的警告,有些社區的健康照護人員拒絕治療愛滋病患;消防員拒絕拯救疑似同性戀者;殯葬業者拒絕處理愛滋病往生者的屍體; 警員堅持在逮捕城市特定區域的嫌犯時戴上手套。加州地產商協會(California Association of Realtors)命令會員必須跟客戶坦承,代售的房屋是否曾是愛滋受害者所有。由於社會愈來愈歇斯底里,許多社區頻頻傳來無故攻擊同性戀者的消息也就毫不令人訝異。

許多從未想過「消滅同志」(gay bashing)的美國人認為同性戀者應該接受隔離。德州一名心理學家建議國會議員監禁同性戀者,「直到且除非他們可以洗淨自己身上的醫學問題為止。」由於同志集中營的幽靈駭人聽聞,公民自由主義者從道德立場譴責強制隔離,而其他人則對此理念提出實行上的反對。上萬愛滋病患該留在哪裡?強制隔離期間的照顧費用誰出?儘管這些論點防止任何已經流傳開來的隔離運動進一步發展, 公眾仍然毫不客氣。有些父母親從愛滋病患上課的學校把自己的小孩帶走,而成人愛滋患者在公司也遭遇類似的懼怕,許多同事要求把他們趕走。

世人急於究責的過程中,「道德多數派」(Moral Majority)和「新右派」(New Right)的成員利用公眾對愛滋的恐懼,把它當作攻擊同性戀的機會。他們結合對疾病的態度和社會價值,混淆傳染方式和根本原因,把愛滋視為一種同性戀引發的道德問題,而非病毒造成的疾病。同志濫交(Gay promiscuity)、享樂主義(hedonism)、速食生活和明目張膽地不顧個人責任與個人限制,都被說成是疫情潛在的原因。事實上, 只要瞭解進步年代的白人如何看待黑人社群中的性病傳播,對上述攻擊同性戀的言論便不會陌生,如同某位敏銳的學者所提,「曾經認為黑人是性濫交、性威脅和疾病溫床而表現出來的態度,現在重新復甦,箭靶轉而指向男同性戀。」

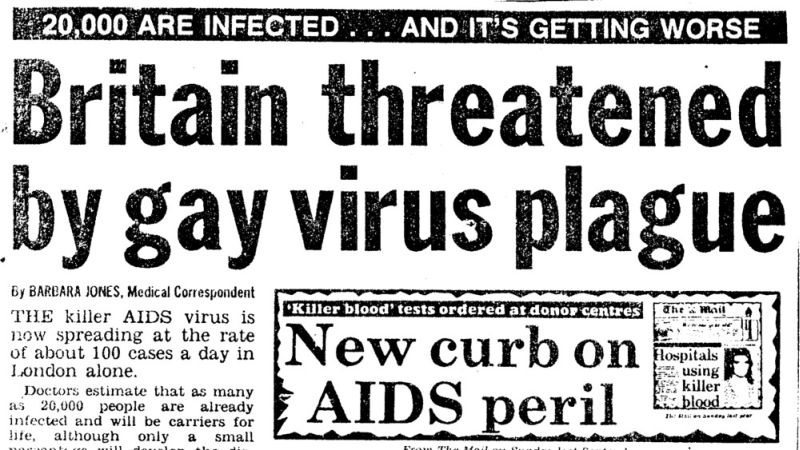

新右派的發言人帶著過去把黑人描述為「惡名昭彰的染梅族」的道德情懷,給愛滋貼上「同性戀瘟疫」的標籤。他們以道德詞彙來勾勒疫情,覺得愛滋是違反道德秩序者的懲罰。福音派教徒(Evangelist)法威爾(Jerry Falwell)虔誠地宣布「種什麼因,得甚麼果。如果他在田地撒的是低等本性的種,也將會拿回墮落的果。」雷根總統在白宮的傳播主任(Director of Communications)布坎南(Patrick Buchanan)呼應維多利亞時期把同性戀說成「違反天性之罪」的說法,宣布同性戀者「向自然宣戰,而現在自然粹煉出恐怖的反撲。」

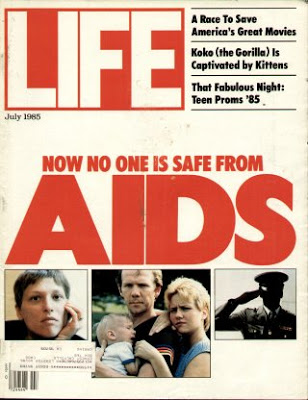

批評者譴責同性戀者是威脅異性戀社群生存的偏差者,而愛滋就是明證。某位主線(mainline)記者報導:「很多人突然害怕自己和家人可能會突然得到一些神祕、致命的疾病,那些疾病迄今只限於社會的邊緣人。」有一期《生活》(Life)雜誌的封面更簡潔地提出相同論點,以粗體紅字驚嘆:「沒有人不會得愛滋。」

儘管公眾對愛滋愈來愈提心吊膽,聯邦政府每一步還是小心翼翼。疾管局於一九八一年指認出愛滋之後,國衛院過了兩年才開始認真研究。這種拖延跟官僚惰性有關,但經費也是個問題。雷根政府在一九八二和一九八三年並未挹注任何研究愛滋的預算,而在接下來幾年,白宮的要求一直少於國會撥的款(舉例而言,一九八四年政府要求三千九百萬美元,遠低於國會撥的六千一百萬美元;而在一九八六年國會撥用兩億三千四百萬美元,白宮則建議縮減至兩億一千三百二十萬美元)。

政府對每年病患數倍增的疫情,反應竟如此不慍不火,我們該如何解釋?首先且最重要的,愛滋研究充滿爭議。因為愛滋一般被視為「同性戀」的疾病,且因為同性戀者是「道德多數派」和「新右派」最喜歡抨擊的對象。由於他們憑著政治影響力幫助雷根入主白宮,聯邦當局便不大願意使用政府預算打擊這項疾病,以免被當成有贊成同性戀的嫌疑。編輯波德霍雷茨(Norman Podhoretz)表示自己反對聯邦出錢研究愛滋病,他問:「他們是否意識到雖然出自憐憫,這樣做將是對這群獸性墮落者進行社會認可?」

疫情初期,財政政策也塑造政府的反應。愛滋病的研究與雷根經濟學(Reaganomics) 的模式並無二致,淪為大幅縮減聯邦社會服務預算下的另一個受害者。

(本文為《髒血:塔斯基吉梅毒實驗》部分書摘)

書籍資訊

書名:《髒血:塔斯基吉梅毒實驗》 Bad Blood: The Tuskegee Syphilis Experiment

作者: James H. Jones

出版:群學

日期:2017

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案