時間和空間無法定義香港,儘管她的歷史能定義她。我們沒有經歷過任何歷史學家的編年史。我們卻知道當一九六七年巴士在彌頓道上的混亂中停下時我們在何處,或者在一九九七年六月三十日的夜晚我們去尋求了誰的慰藉。

—許素細(Xu Xi,2001:11)

文|白睿文(Michael Berry,加州大學洛杉磯分校亞洲語言文化教授)

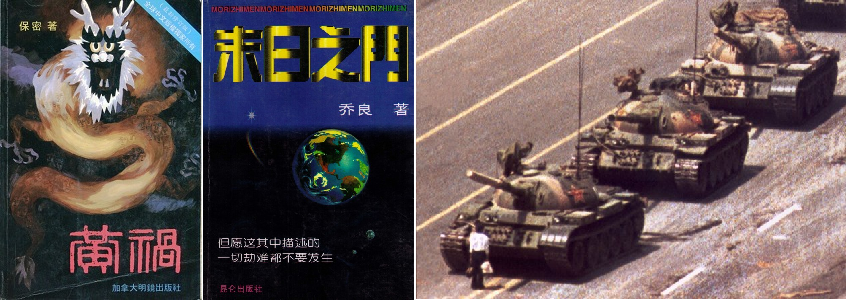

§預想的創傷

當中國接近那充斥著暴力、戰爭和政治肅清的二十世紀末期的時候,似乎那關於恐怖過往的回憶不僅印染了這個國家人民的集體回憶,也影響了這個國家的未來。突然,作家和影人又開始一陣「感時憂國」(Obsession with China)之熱,而過去似乎越發於對中國的未來起到預示作用。而他們的預測令人不安。一九九一年,王力雄(1953-)用「保密」這個筆名出版了一套三卷名為《黃禍》的長篇小說。故事揭示了對未來的可怕預示,政治暗殺、席捲中國的內戰和台北殲滅。儘管這部小說在中國大陸遭禁,王對於未來動亂的描寫卻在台灣、香港和海外華人社區當中廣為傳閱,甚至被《亞洲週刊》列為本世紀最有影響力的一百部中文小說中的前五十部。一九九六年,喬良出版了另一部多冊的、預示千禧年將會充斥著國際偵察、總統暗殺、猖獗病毒及中國與西方之間新一輪世界大戰的長篇小說《末日之門》。《末日之門》延伸了《黃禍》中不安的情緒,被出版界評為「第一部中文『預見性小說』(prediction fiction)」。然而黃和喬不過是無數將關於暴力的未來的恐懼和焦慮投射到作品中的藝術家和作家中的兩人。而這些藝術家和作家絕大多數將視線聚焦於香港。

一九九七年的夏天,恐怖的暴行在香港發生。那是一個充滿疾病、暴動、軍事坦克鎮壓示威者、謀殺、自殺、事故和無法言說的暴力行徑的夏季。而這些事件與在前幾章談到的歷史上的暴行和事件唯一不同的是,這些暴行僅僅存在於紙上和電影膠片中。他們僅僅是想像中的暴行。在這樣的等待、擔憂和恐懼之中,命定的日子—一九九七年七月一日到來了, 除卻維港上綻放的絢麗煙花,這一天幾乎毫無喧鬧地過去了。示威當然發生了,然而它們卻沒有被預想中的暴力所鎮壓,當解放軍坦克開過青馬大橋時,他們攜帶著最高的紀律和自抑。順利而有序的中英百年殖民地政權交接似乎演示了許多人所感到的苦楚和恐懼。關於廣為傳播的暴力的預見與八年前北京發生的事件息息相關。天安門屠殺恰恰發生在一九八四年簽署聯合聲明和一九九七年政權殖民地歸還中國大陸之間,對香港社會和精神狀態造成了很大的影響。其中最直接的影響就是大規模的移民潮。

調查顯示在北京屠殺後幾個月中,移民問題似乎開始失控:六成的律師、七五成藥劑師、八成的會計、八五成房產諮詢師及百分之九十九政府醫師都打算在主權移交前離開香港。其中許多在動亂前已經申請移民並且表示即使中國變得更為民主他們也不會留在香港。似乎一九九七年的香港將會成為一座空城。(Roberti ,1994:167)

先前許多人唯有在能夠有移民去美國、加拿大或者澳洲的機會下才有興趣離開香港。而在北京鎮壓的焦慮之下,不少人倉促尋找出口。中美洲小國貝里斯因只要交付兩萬三千八百美元即能獲取居民身分而被屢屢問詢。接著我們看到由曼奴.諾列加(Manuel Noriega)總統的親戚掌管的巴拿馬大使館非法向惶恐的居民兜售了三千本護照。像牙買加、東加或者甘比亞之類的國家也成為了搶奪外國護照的必爭之地,每個人都在討論移民,在公司、在飲茶時,甚至在打壁球的間隙。曾經互相交流投資經的高層管理開始因為找到逃生路線而互相吹噓,從馬歇爾群島(曾是自由的美屬群島而可以最終獲得美國居民身分)到美國印第安保留地。(Roberti,265-266)

對於移民的熱中不過是更大的焦慮中的一個癥結而已,移民熱深植於暴力和暴行的歷史陰影之中,而因為即將到來的政權交替而在社會中發酵。香港的人口原本就有不少來自內地的移民,許多年紀稍長的移民還對中國內戰、中日戰爭和共產黨引發的各種政治肅清和暴力運動記憶猶新,而本地的長者卻也記得日本在一九四一年對香港的侵占。對他們來說,甚至對香港年輕一輩的生活在相對和平年代並且對歷史漠不關心的居民來說,一九八九年的六四天安門上坦克碾過的畫面無疑敲響了警鐘。似乎歷史的鐘擺又重新擺回了香港。

無數香港居民對這可能會影響他們生活方式、生機以及生命的威脅的回應是離開香港,而很多藝術家、作家和影人卻將這迫在眉睫的劫難投射到了他們的作品之中。這廣為傳播的對一九九七年的恐怖的預想、投射和猜測以及香港之後的現實構成了筆者所稱的「預想的創傷」(anticipatory trauma):一種被過去的歷史和心理創傷所加強,而投射在對於即將到來的事件那末世般的預測上。這樣對於政權交替的預測,直接(或者說象徵性地)從八○年代中期到一九九七年統治著香港的文化想像。在一個暴力的世紀之後,我們目睹許多中國國民對他們的同胞所犯下的固有的暴行,也不難理解為什麼人們會認為香港的歷史將會血跡斑斑了。

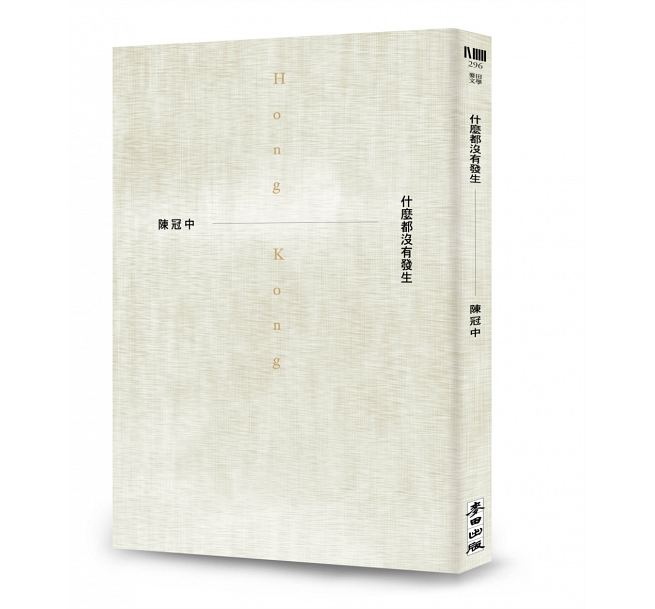

在文學作品中不乏看見這種預期性的創傷。一九九九年,作家、電影人和文化批評家陳冠中出版了中篇小說《什麼都沒有發生》,反應了一年前發生的回歸事件。如果「什麼都沒有發生」,那這問題裡面明顯的蘊涵了「原本該發生什麼?」對許多本地作家,比如黃碧雲、西西、董啟章和許素細等來說,這個問題的答案恐怕不太樂觀。資深作家劉以鬯在一九八三年發表的短篇小說〈一九九七〉,描寫一個小工廠老闆,因為被未知的未來所侵擾而設計賣掉了他的股份和工廠準備移民,卻在離港前被車撞死的故事。如文評家嚴家炎所觀察,對一九九七年投射的恐懼甚至在武打小說中也嶄露頭角,比如也斯的作品《神打》。在反覆鍛鍊他的武術技巧後:

他相信:「到了九七,我就刀槍不入,什麼也不怕了。」荒誕不經的內容,吐露出淡淡的不安和愁慮。(嚴家炎,213)

也斯在後來提供了一個關於香港在政權交替後狀況更為嚴肅的文學默想。他的一九九三年的作品《記憶的城市,虛構的城市》中,結合了小說和論文以及自傳的各種元素,重構了透過敘述者居住過的其他文化和城市鏡頭下聚焦的香港。另一個企圖重建香港記憶和想像的作品是董啟章精巧的一九九七年的小說《地圖集:一個想像的城市的考古學》。從一千年後未來考古學家的角度所寫就,《地圖集》利用了一系列古老的地圖,想像了一個逝去的殖民地文化和一九四一到一九九七年之間的歷史。在一九八四年聯合聲明之後,香港出現了一場空前絕後的文化身分的探尋。這些作品以及其他的一些作品,比如西西的《浮城誌異》,展現出一種試圖充滿創意的定位以及重新想像一座被定義為虛構的、想像的或者浮動的城市的過程。香港的這一面也被抹殺,正如阿克巴.阿巴斯(Ackbar Abbas)所描述的這座城市「消失的文化,其出現只是通過逼近的消失置放」。

另一個關於「消失的文化」的例子可見於黃碧雲(1961-)那同等有力而令人不安的作品之中。黃碧雲因為她前衛先鋒派的文體和暴力的想像而經常被拿來跟中國大陸的作家余華和殘雪做對比。黃在一系列的故事和小說當中,都表現出了她對一九九七的焦慮,比如她一九九九年的獲獎作品《烈女圖》,跨越一個世紀追溯了三代女性的孤寂和空虛。然而她對一九九七年災難式的預見在她的短篇小說〈失城〉中最為顯著。小說的核心是一個建築師和他的護士妻子的故事,他們在簽署聯合聲明的陰影下開始了他們的感情:「住不下去了,讓我們結婚,離開香港 」(199)。他們最終移民加拿大並且有了四個孩子。然而他們迫於生計在外國不得不從事奇怪的工作。丈夫陳路遠開始幻想謀殺自己的妻子,妻子卻在生活的重壓下逐漸心理失常。他們的旅程最終將他們帶到了三藩市,在那裡因為目睹妻子逼迫他們的孩子生吃雞心、牛脾和豬肝而無力「揹負愛的十字架」,進而拋棄了他的家庭。他旅行去歐洲,最終孤身一人在政權交替的前夜回到香港。他的妻子趙眉卻一路追蹤他,最後她和他們的孩子都成為他那怪異謀殺幻想中的犧牲品,陳後來回憶道:

原來人可以有這樣多的血。趙眉根本認不出那是我,死前還在叫「打劫」。明明的畫染滿了紅色,小四還小,不明白,以為我在玩遊戲,還叫我「爹地」。小二在睡夢中根本沒有醒過來,而小遠,淺淺的醒來,瞬即陷入長久沉寂的黑暗無意識之中。(206)

陳路遠冷漠的謀殺見證了這個關於政權交替故事的高潮,這個家庭為了躲避一九九七年的暴力遠走高飛,卻注定魂歸故土,成為自己的受害者。這不僅是預期性的創傷,也是對於暴力的內化。企圖離開即將到來的創傷的震蕩中引發了他們的移民夢想,然而到達加拿大後,他們才發現真正的惡魔來自於內部。「失城」這個標題帶有幾個不同的含義:這座城市喪失在殖民力量之中(這一點也在故事中得到明顯表現),這些居民正在失去他們的城市。這種遺失對於陳路遠和趙眉來說,便是他們那跨國的旅行最終導致他們失去了家庭和身分。如果故事中有任何獲得,便是他們終於獲知他們想像投射出來的一九九七的噩夢一直如影隨形,已經成為他們身體的一部分。在這裡有一個極端的創傷的聯合作用,從向心到離心。

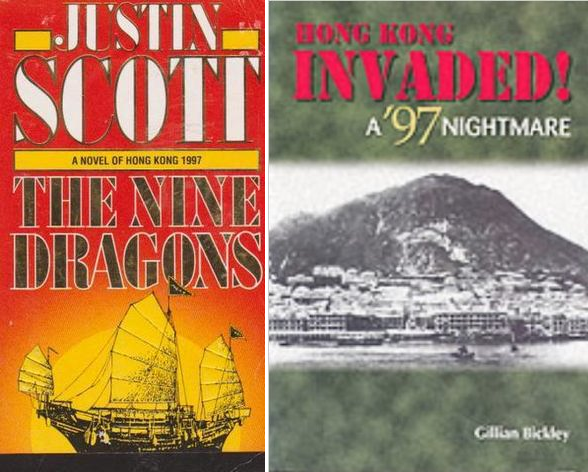

關於即將到來的悲劇吸引了海外作家的想像。比如居住在紐約的賈斯丁.司各特(Justin Scott)所寫的《九龍:一部關於香港一九九七年的小說》(The Nine Dragons: A Novel of Hong Kong 1997)。出版於一九九一年,這部小說「像是旋風一樣捕捉了這座世界上最富裕的中國城市那豐富歷史背景之下引人注目的懸念,描繪了這座瀕臨崩潰的城市」。二○○一年,吉莉安.比克里(Gillian Bickley)出版了對一部一八七一年預測普法戰爭將會襲擊香港的小說的歷史分析,這本著作名為《入侵香港!一個九七的噩夢》(Hong Kong Invaded: A 97 Nightmare)。儘管比克里所暗示的九七其實為一八九七年,標題中的潛台詞卻呼之欲出。對英國作家來說,一九九七年卻並不是一場預期的創傷,相反,九七成為了他們對後殖民時代的悼亡歌,歌唱著英國江河日下、王權光輝的不再。

香港電影業也大量生產了一系列細節豐富的關於暴行的投影。早在一九八四年,鄧小平與瑪格麗特.柴契爾(Margaret Thatcher)共同簽署聯合聲明決定政權交替的細節時,那對黑暗未來的想像便開始在銀幕上層出不窮。然而這些想像往往只是在過去的歷史中得以昭顯。新浪潮先鋒導演許鞍華對張愛玲的經典名篇《傾城之戀》做出極盡奢華的改編。故事發生於二戰中日據殖民地時期,由周潤發領銜主演。儘管許鞍華可以反覆降低了電影中的隱喻色彩,影評家們似乎未能免俗地將這場五十年前對香港的侵占和眼下宣布香港將會面對又一輪新的「侵占」連接起來。同樣作為新浪潮導演的梁普智在一九八四年發行了電影《等待黎明》,周潤發再次擔任片中主角,背景亦設定在戰時的香港。故事原作是《什麼都沒有發生》的作者陳冠中,講述了一個三個友人在日本統治的混亂和暴力中夾縫求生的故事。由此可見早在十五年前,陳冠中已對一九九七展開了思考。也許當時陳冠中唯有通過想像香港在一九四一年的過去才能回答一九九七年「應該發生些什麼」。

一九九○年,在香港和好萊塢導演過諸如《英雄本色》(A Better Tomorrow)和《變臉》(Face/Off)的知名導演吳宇森(1946-)也提供了他自己對於香港回歸中國可能造成的後果的想法。在《喋血街頭》中,吳宇森創造了一個被街頭血戰、黑幫暴力和戰爭輪番統治的黑暗世界。儘管故事背景是六○年代,電影卻直接探討了不到一年前在北京發生的暴力,以及香港居民對於迫在眉睫的政權交替所持有的恐慌。麗莎.歐德漢.斯托克斯(Lisa Odham Stokes)和麥克.胡夫(Michael Hoover)在跟導演吳宇森和製片人陳泰倫的訪談中,將這層電影的潛台詞公諸於世:

這些描繪孤獨的年輕人面對坦克的重複街景成為了對天安門的影射。諷刺的是,製片人也是合夥人的陳泰倫表示,「吳宇森想要從《喋血街頭》當中表現他個人對一九九七年的感受,但不幸的是多數香港人卻對李子雄這個角色很有好感,認為他才是片中真正的英雄。」吳附加道,「我覺得觀看這部電影對觀眾來說有些太過疼痛,這讓他們想起最近發生的天安門屠殺,這也是為什麼這部電影票房不賣的原因。」(Stokes and Hoover, 1999:184)

另一些更具玄幻色彩想像香港九七後噩夢的電影包括徐克的科學幻想和玄幻電影《妖獸都市》。改編自日本流行動畫,由張學友、黎明連袂演出,這部一九九二年的電影幻想了未來香港被偽裝成人類的恐怖妖獸占據的故事。儘管在電影中英國象徵性取代了中國作為敵人的位置,但政權交替卻依然釀成災難。

香港已經成為一個中國人和妖怪(其中最重要的妖獸刺客是一個白人女性)互相爭奪權力的地方了;雖然首領提到,「政權交替會對控制妖獸起好作用」,意圖顯然是希望能把這些妖獸、白人、英國人趕出香港。這場戰爭的戰場是香港最為有名的建築奇蹟,中銀大廈,在影片最後反妖獸小隊似乎想要像救助他們的成員一樣保留這座大廈。(Morton,2001:191-192)

徐克的電影中經常具有國家主義(或者民族主義)寓言,比如《黃飛鴻》。而在這部電影中,徐克利用這場影射政權交替的奢華的視覺盛宴,創造了一場未來主義的反烏托邦夢魘。

(本文為《痛史:現代華語文學與電影的歷史創傷》 部分書摘)

書籍資訊

書名:《痛史:現代華語文學與電影的歷史創傷》 A History of Pain: Trauma in Modern Chinese Literature and Film

作者:白睿文(Michael Berry)

出版:麥田

日期:2016

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案