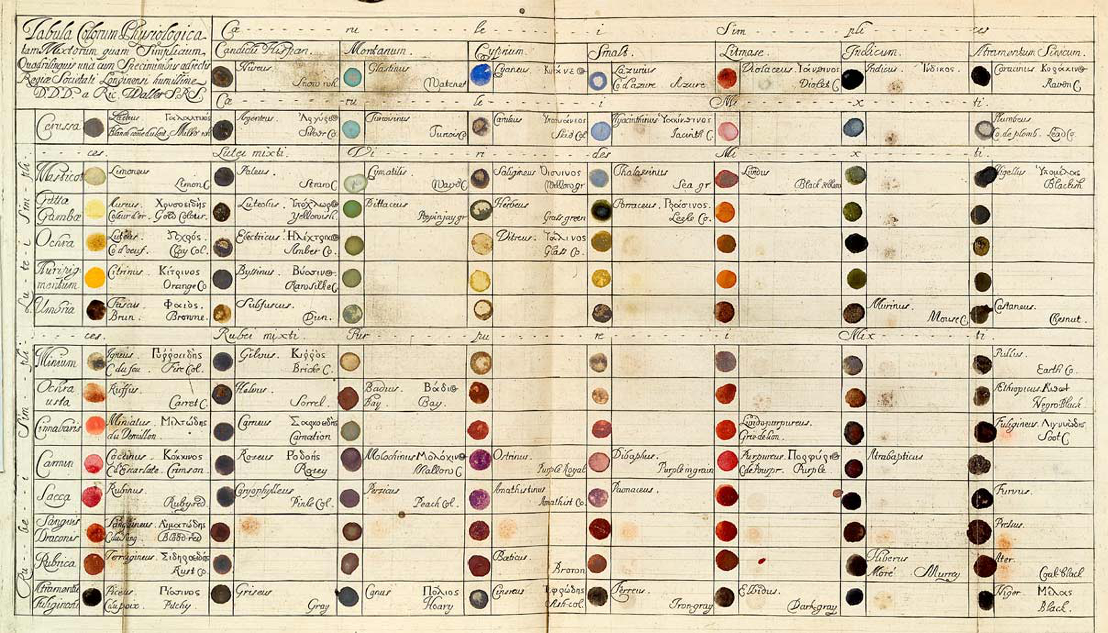

英國博物學家理查‧沃勒繪製的《生理學的混合與純色》。

1666年,回到家鄉躲避倫敦瘟疫的英國物理學家牛頓(Isaac Newton),透過稜鏡發現日光可以被發散為彩色光譜的奇妙現象,因而揭開了光與色彩的神秘面紗;自此之後各領域學者陸續提出對色彩的獨特見解,為現代色彩理論奠定了根基。

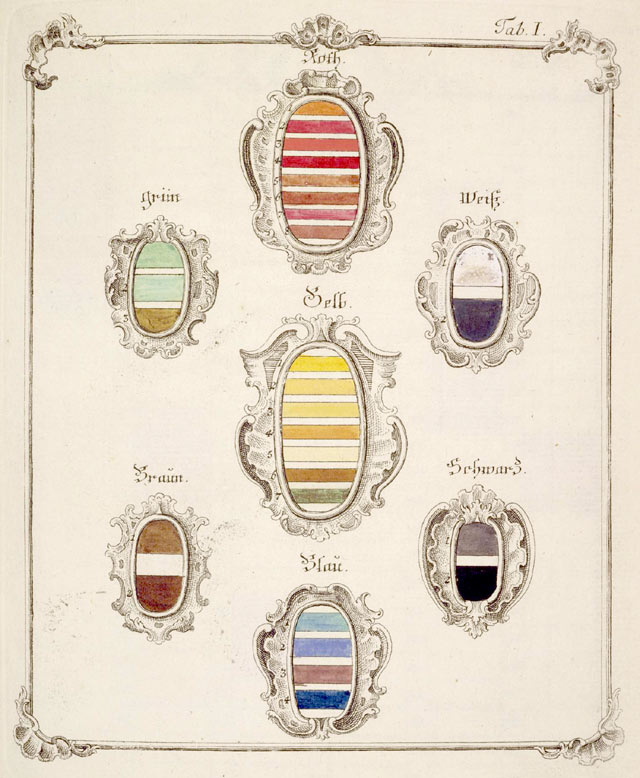

1686年,英國博物學家理查‧沃勒(Richard Waller)繪製出共有119種顏色的《生理學的混合與純色》(Table of Physiological Colors Both Mixt and Simple),方便找出自然界所發現的物體顏色描述。但是,色表卻有著嚴重的限制,它沒有辦法精準表現出所有顏色之間的相互關係。即便是龐大豐富的色彩目錄,也無法改善這項缺點,最典型的例子是1794年約翰‧施菲爾德(Johann Ferdinand Ritter von Schönfeld)所編纂的色樣綜合目錄,體積巨大笨重,而且還非常昂貴。

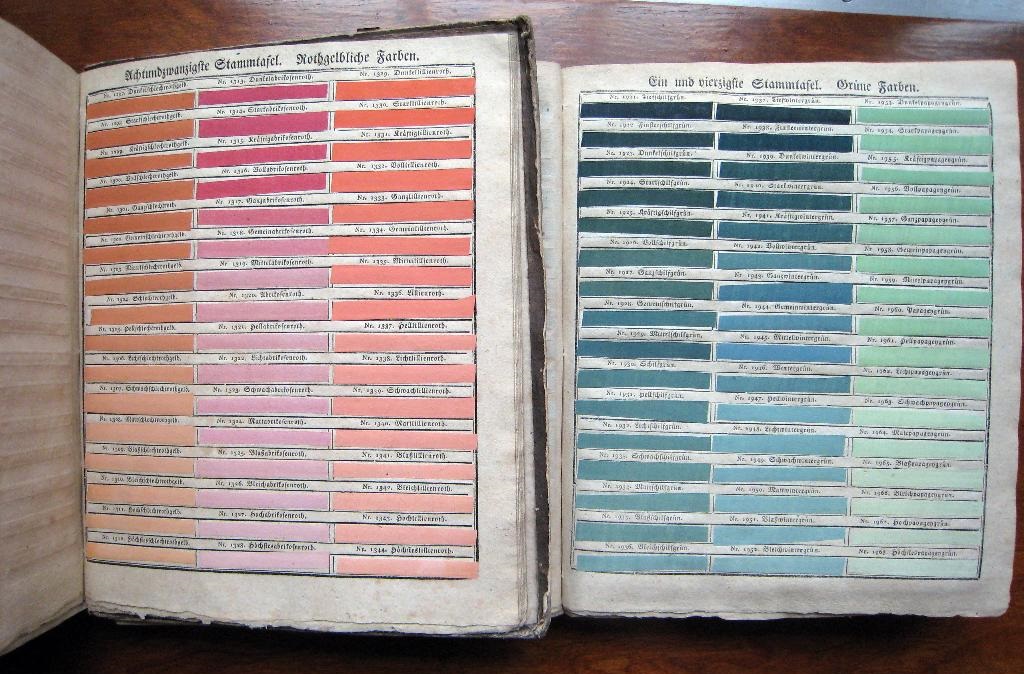

1794年約翰‧施菲爾德編纂的色樣綜合目錄,體積巨大笨重,而且還非常昂貴。

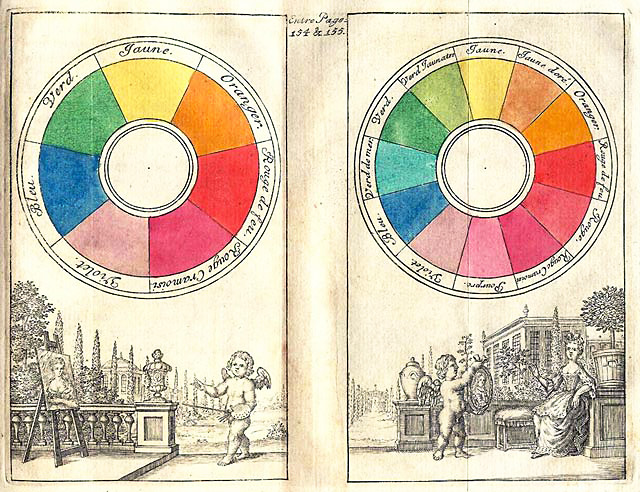

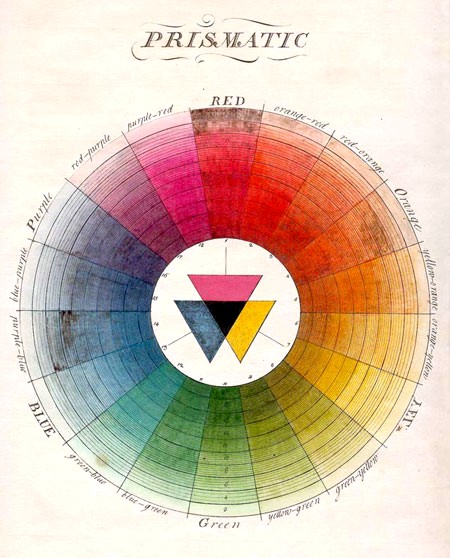

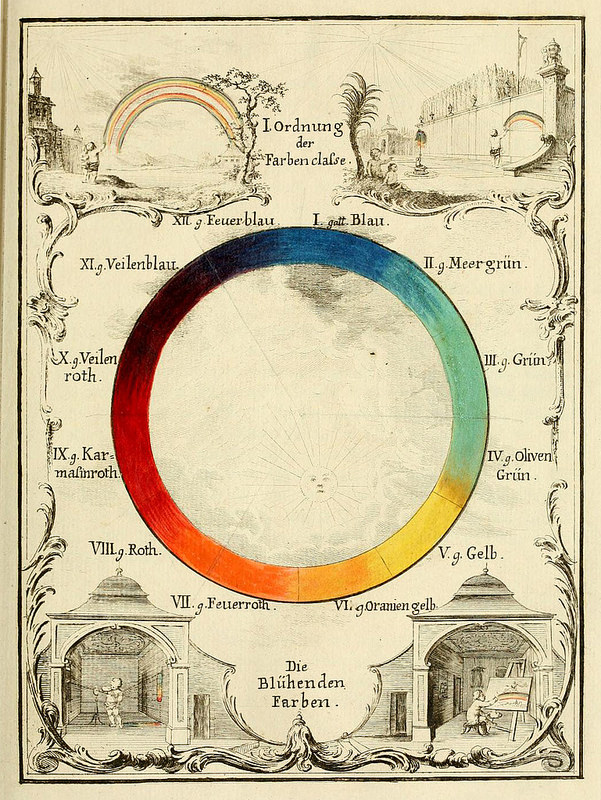

由於色表的諸多限制,科學家也回頭採用色環和其他手法來表現色彩無窮盡的連續性。目前已知最早的色環是1708年由法國畫家克勞德‧布泰(Claude Boutet)所設計出的七色與十二色色環,雖然簡陋但已經具備了基本要素。

1708年法國畫家克勞德‧布泰(Claude Boutet)所設計的七色與十二色色環,是目前已知最早的色環。

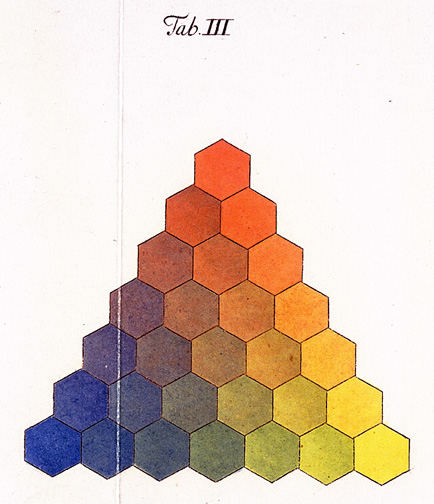

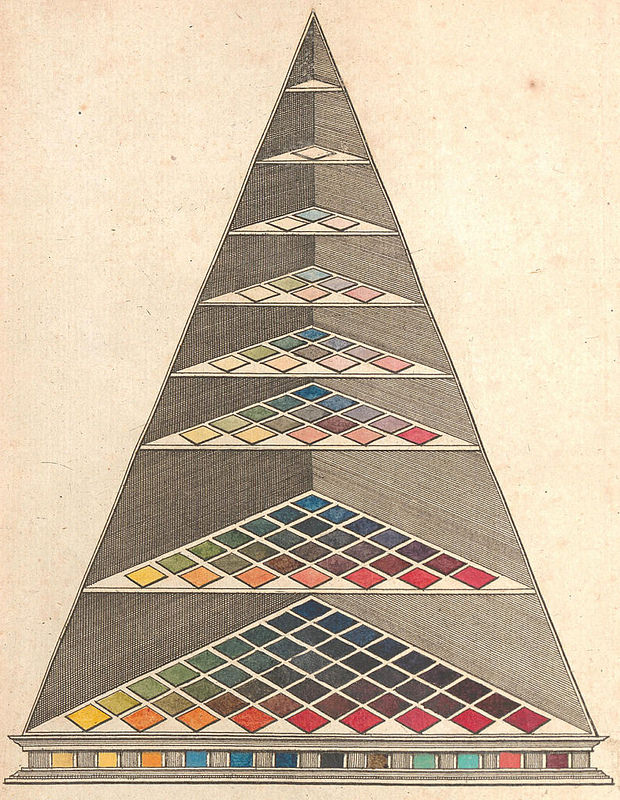

到了1758年,數學家托比亞斯‧梅耶(Tobias Mayer)首先提出了色三角,他將三原色(紅、黃、藍)分別放置在三點上,並用色彩漸進填滿整個三角形。梅耶最初設計的色三角每邊各有十二階,代表他認為人眼能感知的最大差異程度,並且還在三角形中間增加了黑白軸,以表現顏色如何增亮和變暗。梅耶提出的色彩概念體現在現代,最著名的例子即為印刷套色模式「CMYK」。

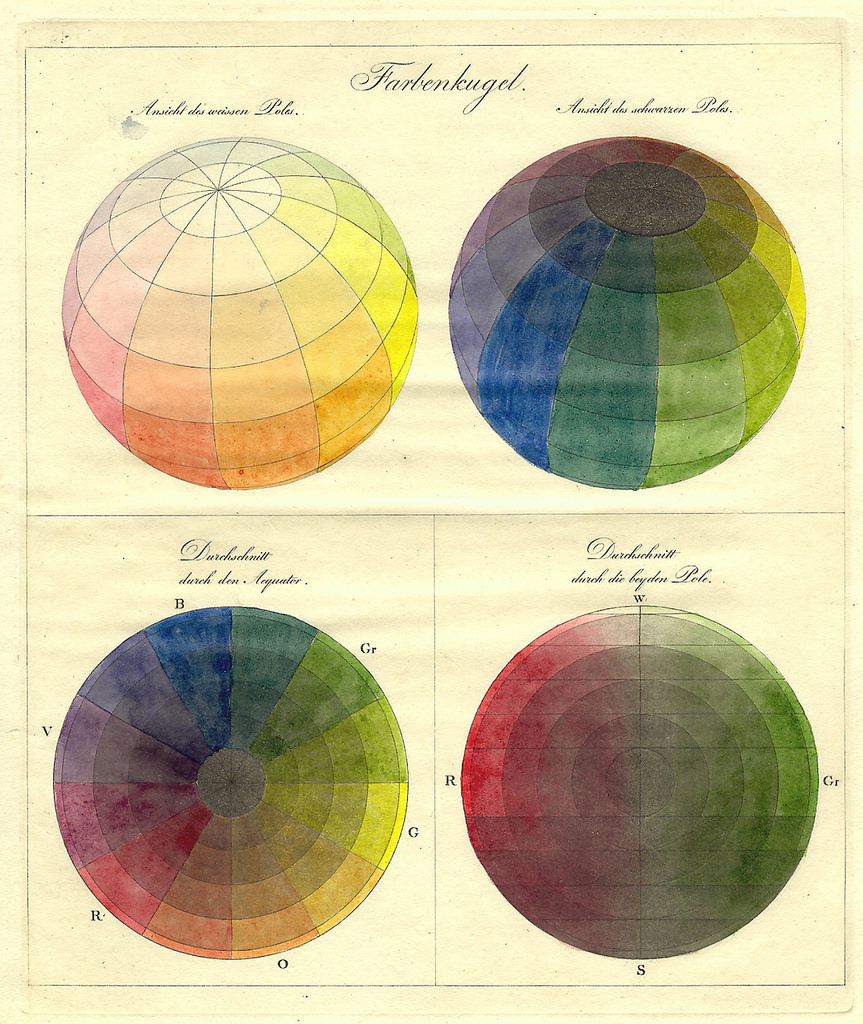

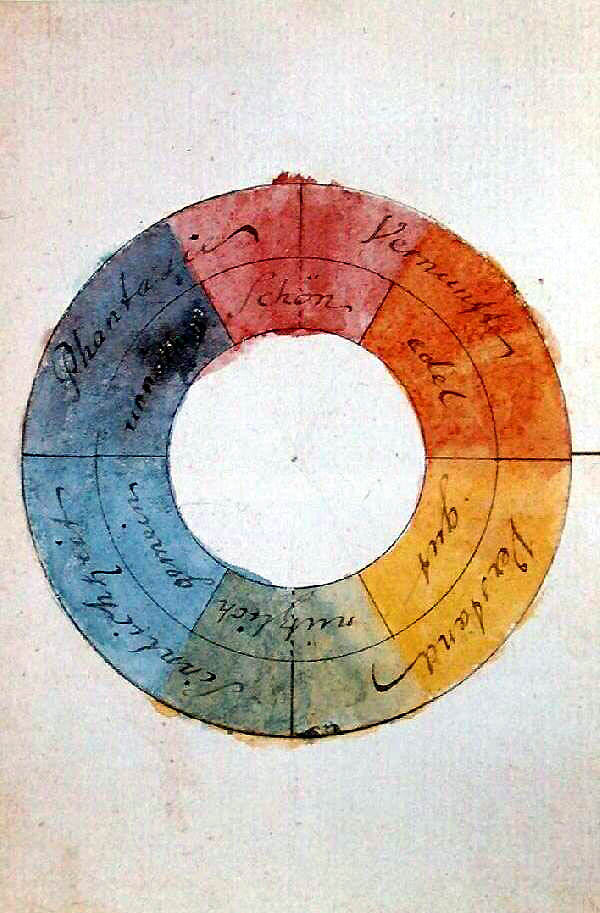

梅耶的概念也連帶影響了其他學者:1772年瑞士數學家約翰‧朗伯特(Johann Lambert)提出了色三角棱錐,該系統嘗試運用三角錐來解釋色彩間的交互關係;1807年,法國畫家菲利普‧朗格(Philipp Runge)採用梅耶的三原色加上黑白概念,率先將色彩運用到3D球體,為後來的色彩學開創出嶄新的面貌。朗格還經常和歌德(Johann Wolfgang von Goethe)通信討論色彩學,歌德甚至在1810年出版的《論色彩學》(Theory of Colors)中應用了朗格的色彩球體一度使他聲名大噪。但由於朗格早逝的關係,其後續研究和成就或多或少都受到了限縮。

德國物理學家喬治‧利希滕伯格(Georg Lichtenberg)將梅耶的色三角概念簡化為每邊各七階。

經過三百多年的探索和不斷發展完善,在表達色彩序列和相互關係上,從一開始的平面、多邊形、金字塔形、錐體、圓錐體和雙圓錐體,逐漸成熟發展成為立體球形的「色立體」。該系統借助三維空間的表現方式,完整展現了色彩的明度、色相和純度之間的相互關係,不但將繁雜的色彩體系標準化和系統化,更為現代社會的實際應用和管理帶來了極大的便利性。

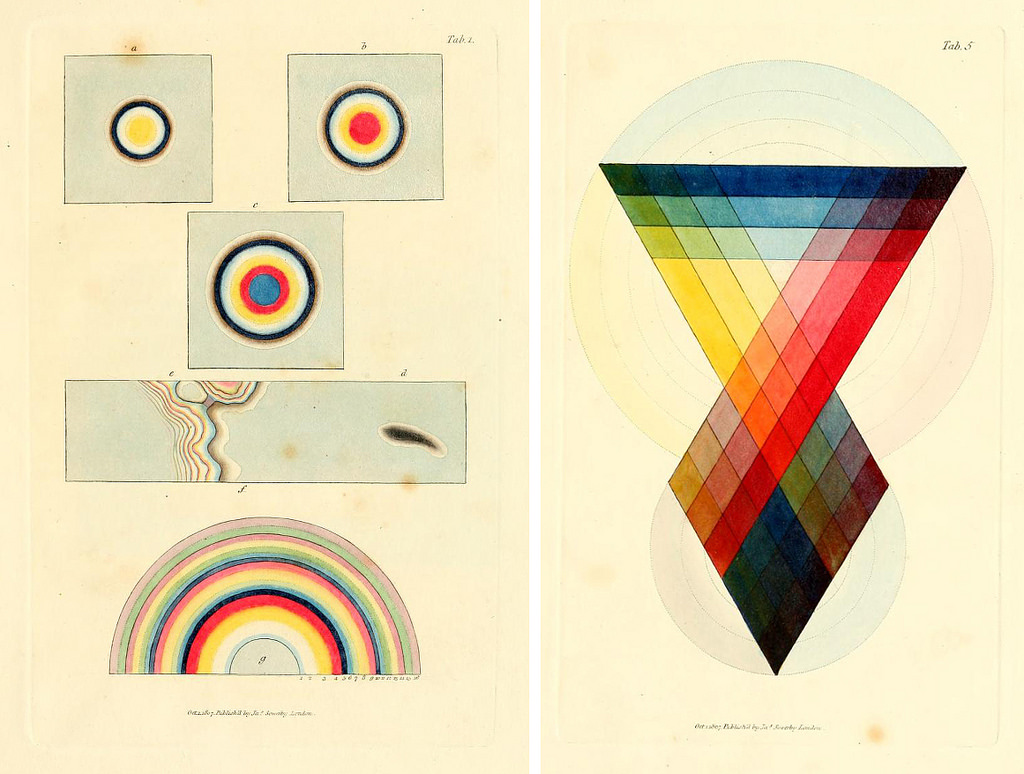

菲利普‧朗格繪製的色彩球體。上方兩張圖展現了球體表面,下方兩張圖則為水平和垂直截面。

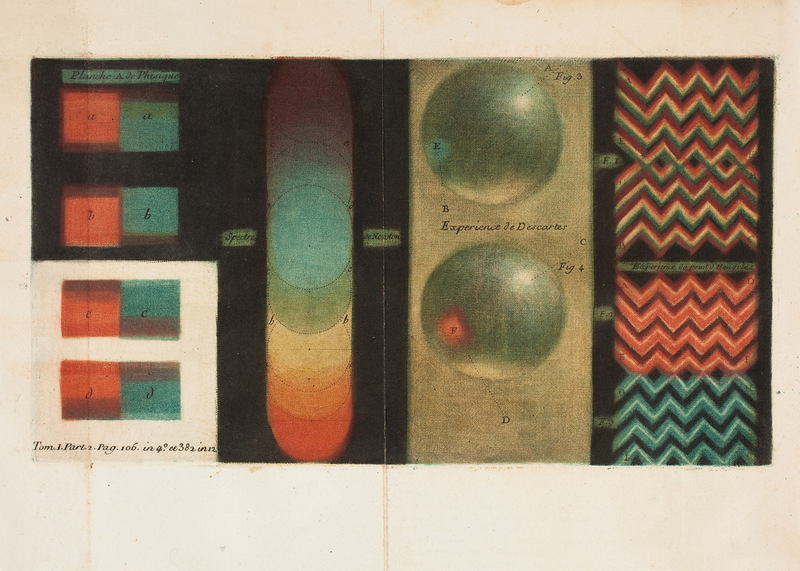

1746年法國畫家達勾堤(Jacques Fabien Gautier d’Agoty)繪製的圖說明了他的理論:他認為黑與白是原色,而紅黃藍則是次要色,顏色是從光和陰影中抽離出來。

1766年英國昆蟲學家摩西‧哈里斯(Moses Harris)繪製的色環。

1769年德國植物、真菌、昆蟲學家雅各‧沙弗(Jacob Christian Schäfer)繪製的色表。

奧地利昆蟲學家Ignaz Schiffermüller繪製的色環,主要用於幫助他識別在自然研究中遇到的顏色。

1809年歌德所繪製的著名色環,見於《論色彩學》一書。

1772年瑞士數學家約翰‧朗伯特提出金字塔形的色三角棱錐。

英國博物學家詹姆斯‧索爾比(James Sowerby)繪製的兩種色彩模板。

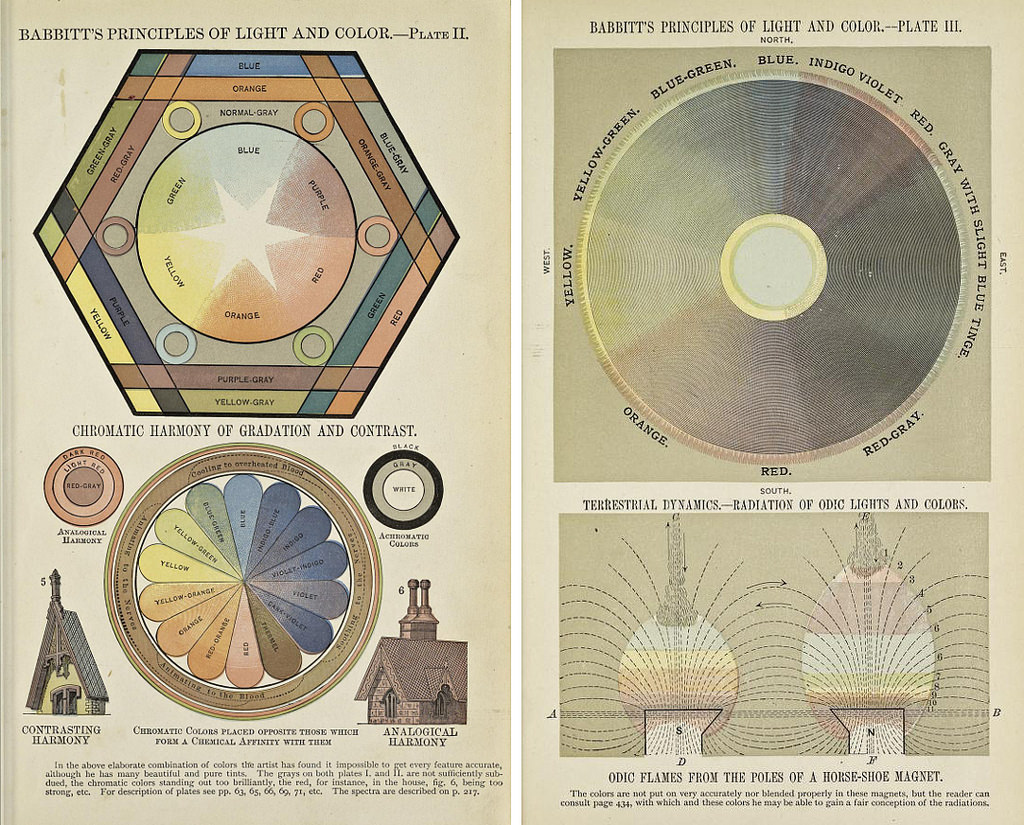

美國醫生愛德溫‧巴比特(Edwin D. Babbitt)在著作《光線與色彩的原理》(Principles of Light and Color)中繪製的兩種色彩模板。他相信色彩療法可被用於醫治各種疾病。

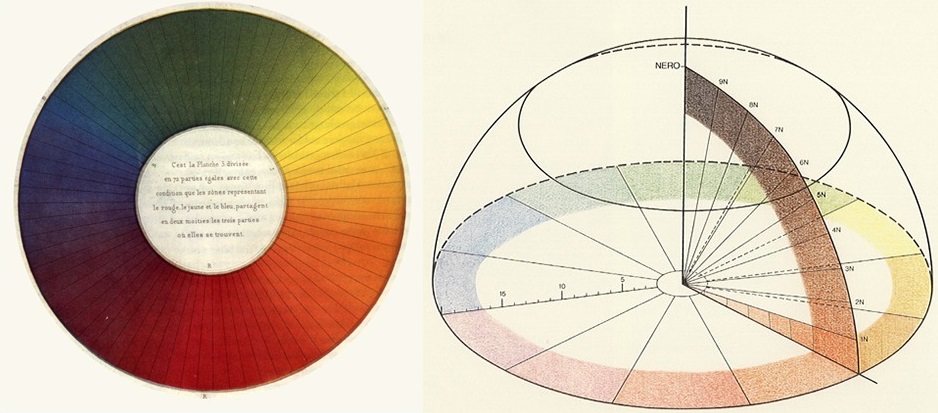

法國化學家米歇-歐仁‧謝弗勒爾(Michel-Eugène Chevreul)繪製的色環。1839年他提出了色彩半球系統。

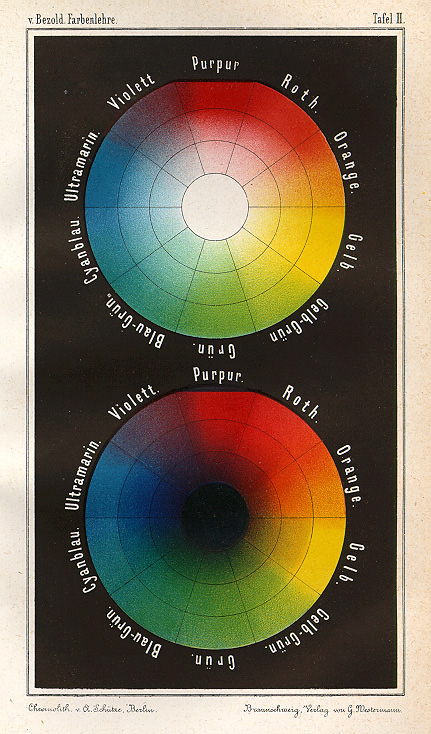

德國氣象學家貝哲德(Wilhelm von Bezold)1874年繪製的色環。

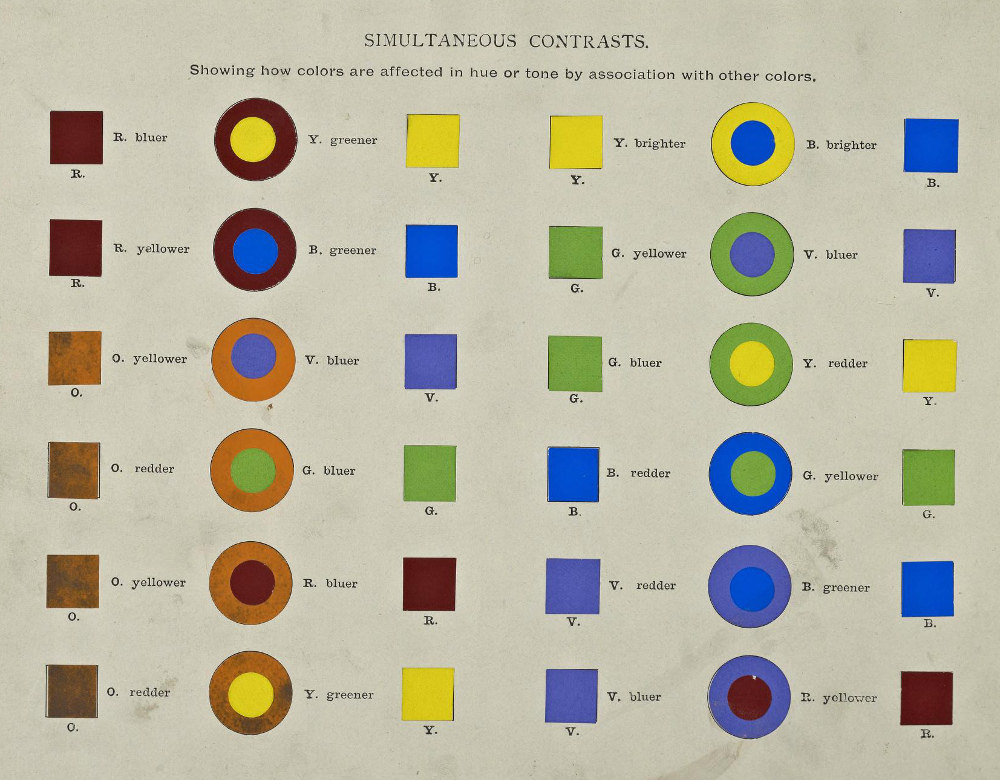

1895年馬克‧梅考克(Mark Maycock)繪製的「同時對比」色表。

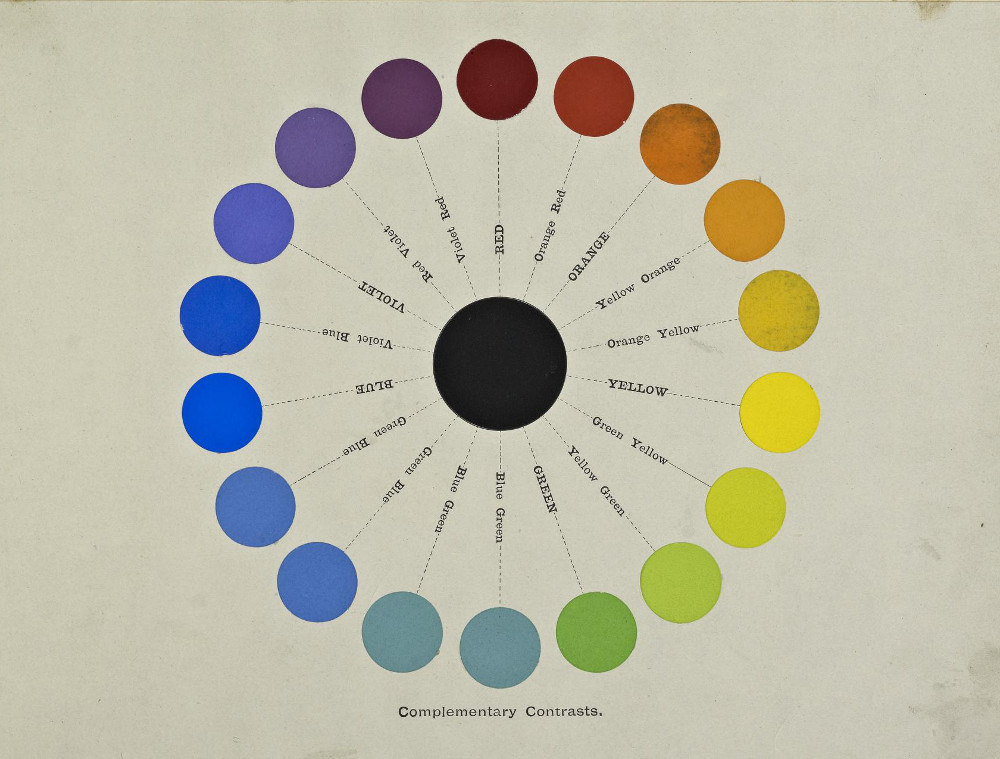

同樣是馬克‧梅考克繪製的「補色對比」色表。

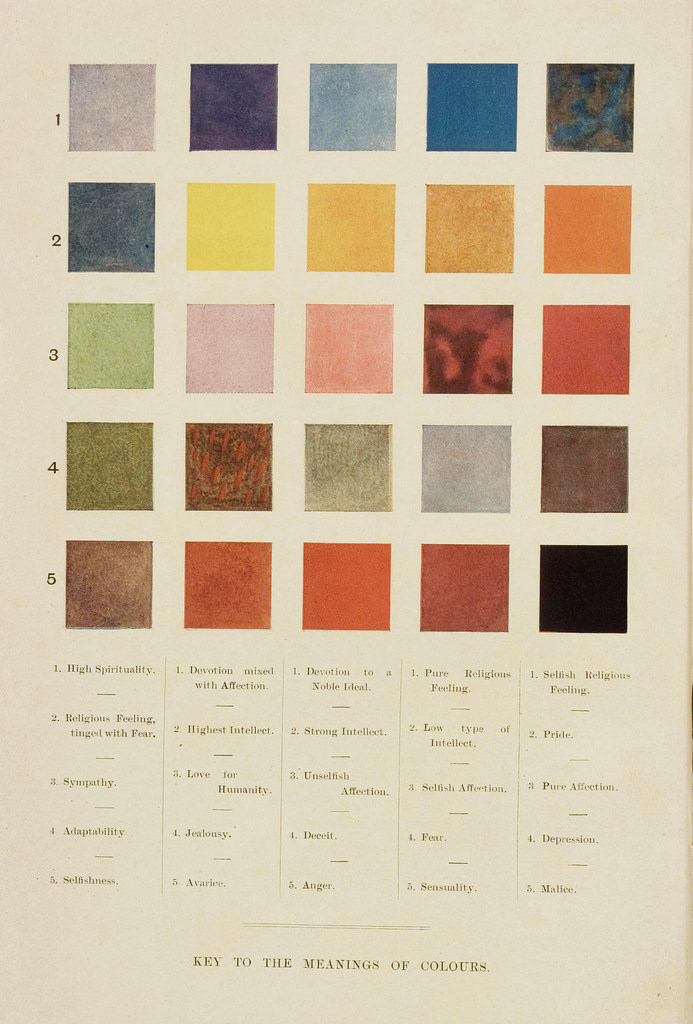

英國社會運動家、女權運動者和神智學會成員安妮‧貝森特(Annie Besant)繪於1905年撰寫的《Thought Forms》卷頭插畫,用來描述色彩與特定情緒的關聯。

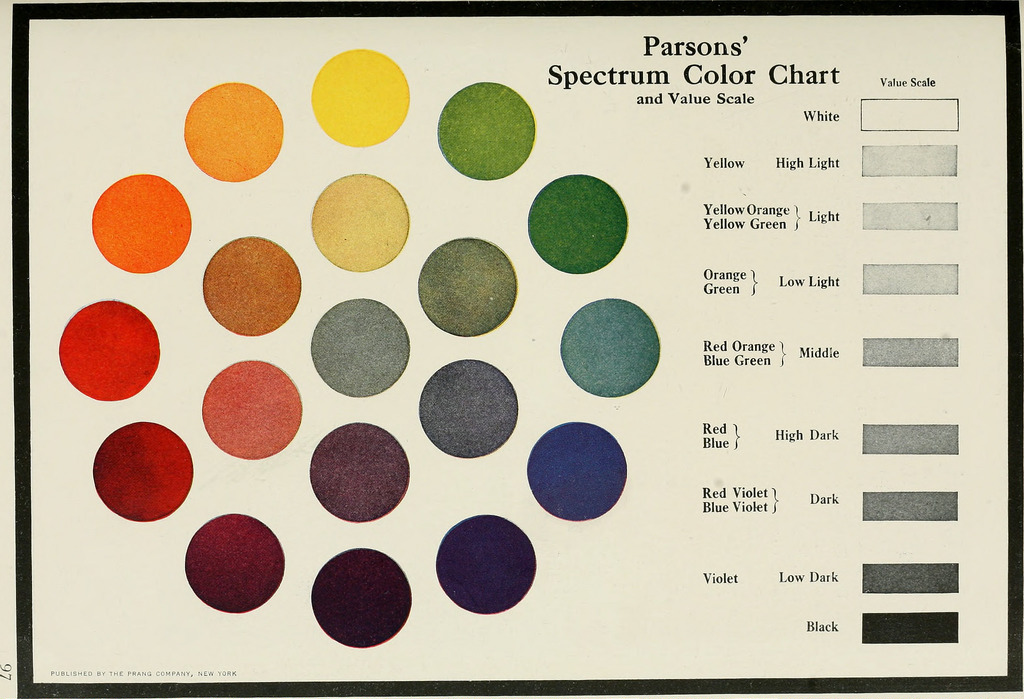

藝術教育家法蘭克‧帕森(Frank Alvah Parsons)繪於1912年出版的《廣告配置準則》(The Principles of Advertising Arrangement)一書。

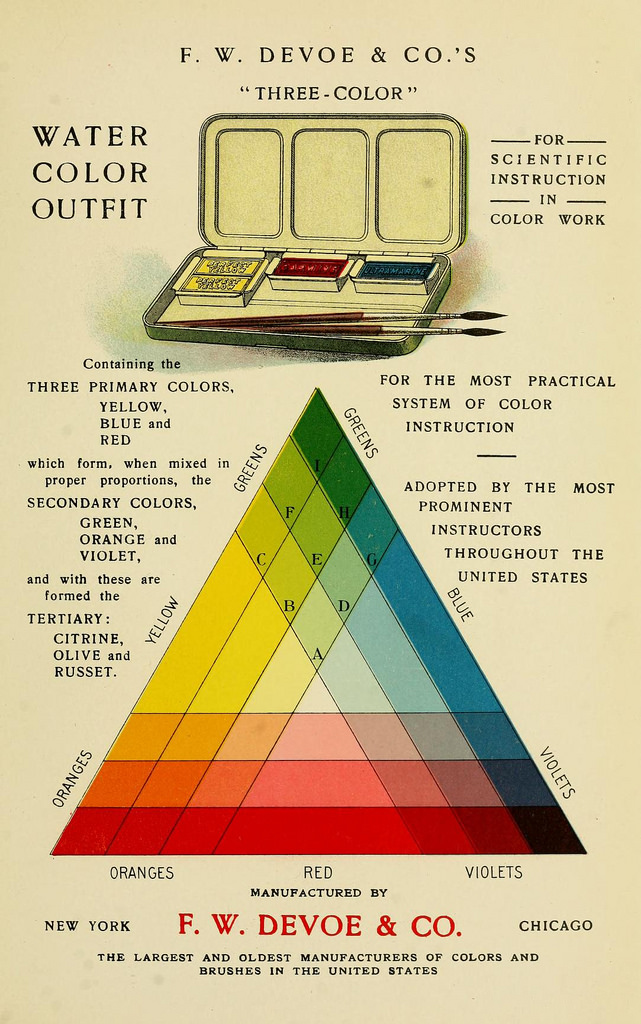

出自1914年出版的《藝術家材料價格目錄》。

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案