§ 刀下留人:患者觀點

文|理查‧巴奈特

譯|黎湛平

十八歲的喬瑟夫.陶恩(Joseph Townend)因為手術,在右臂至軀幹留下一道恐怖疤痕(1820年代他在曼徹斯特軋棉廠受傷,傷後癒合不良),導致他犯了一個錯誤:術後一兩天,他伸出未受傷的左手向主刀外科醫師致意。

「你對紳士伸左手?」他緊扣住我的右手,把我拽下床,拖至房中央⋯⋯惡狠狠一拳打中我膝蓋,另一拳襲向我手肘,同時嚴正宣布:「站起來,老兄,從現在開始你他媽的沒有醫師理你了!」鮮血旋即覆滿我的腿和腳。

像這樣的故事不勝枚舉。就拿任職於柏林慈善醫院(Charite Hospital)的德國外科醫師約翰.狄芬巴赫(Johann Friedrich Dieffenbach)來說吧。狄芬巴赫一方面投入他整個職業生涯,想找出治療面部肌肉攣縮、斜視、顏面受傷等問題的手術方法;另一方面卻在1841年發明激烈的手段治療口吃,造成病患極度且不必要的痛苦。有天,他突發奇想,認為「剪開舌根應有助於試過各種療法卻無功而返的口吃患者」。他自舌根剪下三角形肉瓣(此法首度施行於一名十三歲少年,他說德語、法語和拉丁文時會結巴),結果成效不彰,但類似方法自此在歐洲蔚為風潮,他的英法同行學他一點一點切下舌頭、腺樣增生體,甚至連頭骨也不放過。《刺絡針》痛批這種做法根本是「開刀狂的行為⋯⋯手術引發的嚴重出血極可能導致患者失去舌頭或性命」。

從病患角度描述的外科史,內容多半是受苦受難的經驗談;不是病痛紓解,就是延長折磨。巴黎醫學興起後,醫界建立新的手術規範,於是貧窮的病人再也不是等著被滿足的客戶,而是需要診斷與治療的生病軀體,他們的聲音也不再是搜集臨床資訊與解釋的來源。就某種意義來說,患者已成為十九世紀外科發展的沉默夥伴。

喬安娜.布爾克(Joanna Bourke)認為,以醫院為基礎的醫療行為和疾病導向的診斷行為,雙雙「稀釋」了對疼痛的描述,反映當時醫師「忽視患者經驗」的情形 。誠如第五章所述,維多利亞時代的醫病雙方會用嶄新、栩栩如生的方式描述疼痛,其中許多是沿用自戰爭的語言。但醫院病歷往往只會記錄疼痛的嚴重程度而非質感,這也是不爭的事實。即使在麻醉問世後,病人可能也只是默默承受痛苦,一如瑪麗.羅斯利(Mary Roesly)的案例。羅斯利在1860年代曾接受數次截肢手術:

我以某種「堅毅」的態度挺過這次手術。當時幾名醫師也讚許我的「勇敢」,但讀者明白,他們這樣稱讚我,通常只是個說法,用來描述我偶爾蹦出來、微不足道的勇氣。然而對我來說,默默承受痛苦是很可怕的事。

因為每個病患的遭遇不同,所謂「默默承受痛苦」可能有多種不同意義。可能是為了所愛之人鼓起勇氣、承受痛苦,也可能是信仰或男子氣概的試煉,或甚至只是反社會的怯懦行為。從外科醫師的角度來看,「疼痛」在十九世紀各個時期也具有不同意義,在麻醉發明後更是如此。就克里斯多佛.勞倫斯的觀察,對十九世紀末的外科醫師而言:

假如疼痛真有其意義,那麼必然是教導人們,尤其是窮人,要對醫學心懷感激,而非一味感謝上帝 。

這種情況不單單只是外科醫師對病人展示他們新獲得的權威。一如外科已成為可供病人選擇的治療方式,而非死馬當活馬醫的最後手段,某些外科醫師也開始設計、發明手術方法。就安.達利(Ann Dally)所言,這些手術為的是「治療只存在於醫師與患者心中的疾病」 。像是在哈利街行醫的威廉.亞布納特爵士(William Arbuthnot)便以矯正「下垂的器官」為名,向病患收取高額費用,因此臭名遠播。但其他醫師也好不到哪裡去,有人甚至開刀治療「自體中毒」(autointoxication)、「慢性腸道停滯症」(chronic intestinal stasis)或「中心敗血症」(focal sepsis)。以下短文即描述此種比最貪婪的騙術還惡質的現象。出自1877年《笨拙》(Punch)畫報某篇漫畫的說明文字:

外科醫師A:你為什麼幫瓊斯開刀?

外科醫師B:為了一百鎊。

外科醫師A: 不是,我的意思是瓊斯為什麼需要開刀?

外科醫師B:為了一百鎊。

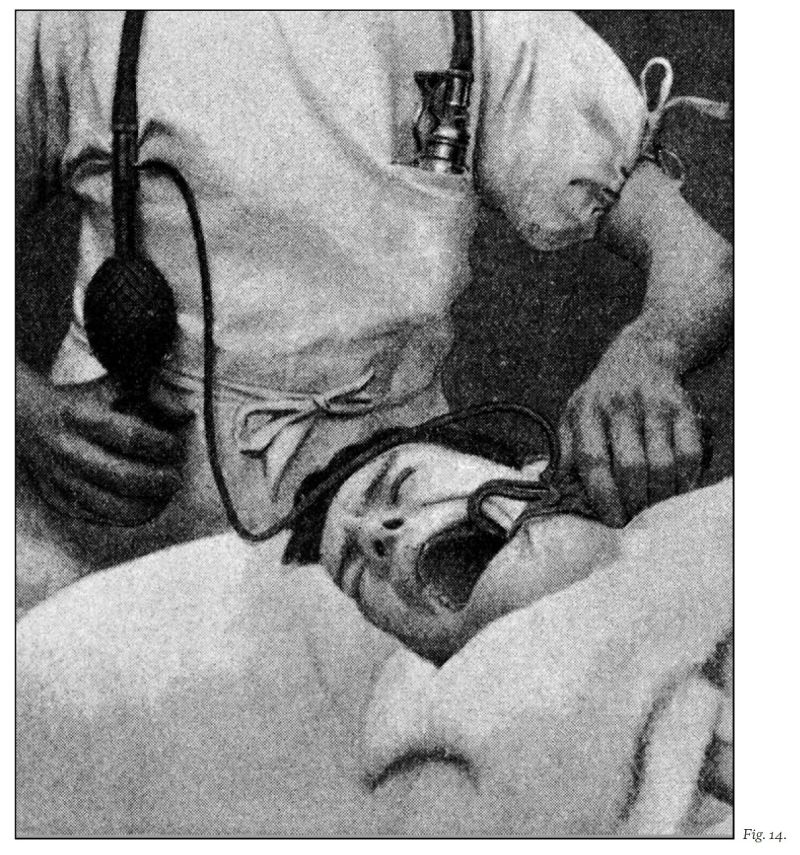

這幅言詞犀利的漫畫反映當時愈來愈多外科醫師渴望把所有醫療都納入外科轄下,將外科變成治療百病的萬靈丹。據伊麗莎白.布雷克威爾(Elizabeth Blackwell,全世界首批女性內科醫師之一)所言,「想動刀想到發癢」(itch to cut)也顯現醫師想透過外科控制婦女行為的意圖。自1872年起,美國外科醫師羅伯特.貝提(Robert Battey)施行他稱之為「正常卵巢切除術」(normalovariotomies)的手術:藉由切除健康卵巢以紓解女性「歇斯底里癲癇」(hystero-epilepsy)或「慕雄狂」(ovariomania)的症狀。他在倫敦的同業伊薩克.布朗(Isaac Baker Brown)甚至在未經當事人同意下,替許多遭丈夫抱怨「性欲過盛」或「有自慰行為」的婦女執行女性割禮(即陰蒂切除術)。

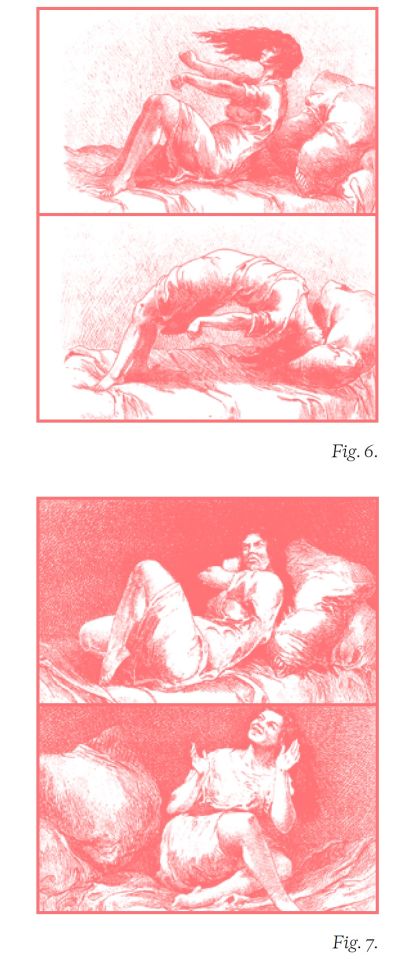

在麻醉還沒出現以前,已有許多婦女淪為外科實驗白老鼠。自1809年起,肯塔基州外科醫師艾法廉.麥道威(Ephraim McDowell)成功切除大型卵巢腫瘤,以及阿拉巴馬州的詹姆斯.席姆茲(James Marion Sims)發明修補膀胱陰道廔管的方法。我們或可透過曾經歷這類手術的女性故事,窺見箇中端倪。珍.克洛佛(Jane Todd Crawford)是麥道威刀下首位順利存活的病人,在長達廿五分鐘的嚴峻考驗中,她全程哼哼唱唱,設法轉移焦點、減輕痛楚。而席姆茲早期的病人大多是為奴的婦女,她們曾歷經十數次懷孕,或在缺乏妥善照護下,捱過冗長的分娩階段,因而導致廔管。十九世紀末的婦科手術也許沒那麼痛,不過仍慘不忍睹。1890年代,約翰霍普金斯醫院的威廉.豪斯泰德發明手段激進的乳房切除術,不僅切除整個乳房,連淋巴結、胸肌,甚至部分肋骨也一併切掉。

以下這段在麻醉發明前最有名的乳房切除手術場景,似乎挺適合為外科故事畫下句點。1811年,小說家芬妮.伯尼(Fanny Burney)因罹患乳房腫瘤而接受乳房切除術,執刀醫師為法籍軍醫多明尼克.讓.拉雷(Dominique-Jean Larrey)。術後,小說家寫了一封長信給胞妹,提及這次手術。這段重現手術過程的文字相當有名:

還有,當那支恐怖的刀子刺進乳房,一路切穿靜脈、動脈、肌肉和神經,除非法院頒布禁止令,否則誰也無法阻止我哭叫。我放聲尖叫。整個手術期間,我斷斷續續尖叫,幾乎沒停過,我很驚訝自己的耳朵竟然還沒聾?疼痛難以忍受。刀子劃開皮肉、抽回,那種痛似乎永遠不會消褪。突然衝進身體內部的空氣猶如無數細小、分叉的匕首,撕裂創口邊緣。我以為手術終於結束,噢,不!另一輪恐怖折磨的切割戲碼再度上演。最慘的是,為了把這恐怖組織的底部、根部從附著部位剝除,又一次,我承受那筆墨言語難以描述的痛楚。但這一切還沒結束。拉雷醫師往下一劃,噢,天哪!我感覺有把刀狠狠地來回抵著我的肋骨──他在刮我的骨頭!

伯尼近一年後的近況報告則比較不為人知,卻深深教人於心不忍:

不光是幾天、幾個禮拜而已,整整有好幾個月,我每說起一次這段經歷,就彷彿再度經歷一次這種折磨!我無法抽離、旁觀。我病了。單單一個問題就令我渾身不舒服;即使是現在,手術結束九個月後,我只要提到這件事就頭痛!我至少三個月前開始提筆寫下這段悲慘故事,但我連修改、重讀都辦不到。憶起當時的一切仍令我萬分痛苦。

在偉大外科醫師及其開創性手術的光環下,其他的故事,尤其是關於病患以及術後漫長痛苦的日子,常常一不小心就會被忽略。疼痛的記憶揮之不去,患者必須學習以變了樣,甚至殘缺不全的身體活下去。這種在求生與求全之間折衷妥協的心情,即是外科數百年來最重要的意義。

(本文為《手術劇場:470幀重現19世紀外科革命及器械的醫療繪畫》部分書摘)

書名:《手術劇場:470幀重現19世紀外科革命及器械的醫療繪畫》 Crucial Interventions: An Illustrated Treatise on the Principles & Practice of Nineteenth-Century Surgery

作者: 理查‧巴奈特(Richard Barnett)

出版:麥田

日期:2016/10/01

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案