文|瑞蒙.卡佛

譯|余國芳

加德納理平頭,穿著就像牧師或調查局的人,每週日必上教堂 ── 但是在別的方面,他一點也不傳統。他第一天上課就打破「傳統」;他是個菸槍,在課堂上不停的抽菸,用一只金屬字紙簍權充菸灰缸。在那個年代,哪有人敢在課堂上抽菸。跟他共用一間教室的同事告了他一狀,加德納只對我們說了那人自私小器,接著,他便打開窗子,繼續抽菸。

在課堂上,他對於有心要寫短篇小說的人開出的要求是:一個短篇,十到十五頁的長度。對於想寫長篇小說的人 ── 我認為肯定有一兩個是的 ── 至少要二十頁的一個章節,再加上其餘部分的大綱。最嚴格的地方是,無論短篇或長篇的一個章節,在整個學期裡都有可能修改十遍以上,一直修到加德納完全滿意為止。這是他的基本教義,一個作家要從「看見」自己所寫的文字當中發現自己想要說的東西。至於如何做到「看見」,或者能愈看愈明,就是靠修正。他相信修正,永無休止的修正;這一點是他非常看重的,他覺得對所有的作家,不管他們發展到哪個階段,這都是最重要、不可或缺的一件事。他好像從來不會對重複閱讀學生的作品失去耐心,即使這篇稿子之前已經審過了五次。

我想他在一九五八年對於短篇小說的看法到了一九八二年仍舊沒變 ── 那就是故事裡一定要有很清楚的起承轉合。三不五時他會走到黑板前面,畫一個圖表,顯示他在一篇故事當中情緒表達的高低起落 ── 頂峰,谷底,平靜,轉折,結局,諸如此類。我很用心聽課,說實在,當時對於他寫在黑板上的那些東西,我真的沒太大興趣,或者說對這方面根本不太懂。不過他在課堂討論上喜歡用什麼方式批評學生的作品,我就真的懂了。比方說,加德納會大聲質疑作者為什麼明明寫一個跛子,卻留到結尾才說出他是個跛子。「所以你認為這是個好點子,讓讀者非要讀到最後一句才知道這人是跛子?」他的口氣明白的表現他不苟同,半秒鐘不到,班上所有的學生,包括那個作者在內,全都知道這絕不是個好點子。凡是把重要的、必要的訊息,為了在小說結尾能收到驚嚇的效果而藏起來不給讀者知道,就叫做「作弊」。

上課的時候,加德納經常提到一些我完全不熟悉的作家,或者只知道名字、從沒讀過他們作品的,像康拉德(註:Joseph Conrad,1875-1924,生於波蘭的英國小說家,被譽為現代主義先驅,作品有《黑暗之心》,《吉姆爺》等)、塞利納(Céline)、凱瑟琳.安.波特(Katherine Anne Porter)、伊薩克.巴別爾、瓦特.克拉克(Walter Van Tilburg Clark)、契訶夫、霍坦斯.卡利希爾(Hortense Calisher)、寇特.哈奈克(Curt Harnack)、羅伯特.潘.華倫(Robert Penn Warren)。我們讀過華倫的一個短篇叫做〈黑莓果的冬天〉。不知道什麼原因,我並不喜歡這一篇,我照實告訴加德納。他說:「你再去讀一次。」他沒在開玩笑,他是認真的。此外,他也經常提到威廉.蓋斯(註:William H. Gass,1924-,美國小說家,擅長短篇小說、散文、評論等)。他當時正在籌劃一本雜誌《MSS》,就快出版了。威廉.蓋斯的〈彼得森小子〉登上了第一期。我開始閱讀故事原稿,可是我看不懂,於是我又向加德納抱怨。這次他沒叫我再讀一次,而是直接把稿子從我手上抽走。他談起詹姆斯.喬伊斯、福樓拜和伊薩克.狄尼森的時候,彷彿他們就住在尤巴市這條大街上似的。他會說,「我教你們該怎麼寫,也教你們該讀誰。」上完他的課,我總是茫然的走出教室,直接到圖書館搜尋他談到的所有這些作家的書目。

海明威和福克納在那個時候是當紅的作家。但是這兩個人寫的書我大概最多只讀過兩三本。他們名氣太大,談論的人太多,其實他們的作品不見得統統都是最好的,對吧?我記得加德納告訴過我,「福克納的書,只要手邊拿得到的就盡量去讀,然後再讀海明威的,用所有海明威的作品清理掉你系統裡原來的那些福克納。」

他向我們推介一些「小眾的」或是文學期刊類的東西。有一天他帶了一盒子刊物到班上傳閱,讓我們熟悉它們的名字,認識它們的長相,感覺把它們握在手裡的分量。他告訴我們全國最好的小說、詩篇幾乎全在這些刊物裡面。小說、詩、文學小品、新書書評,還在世的當代作家對其他還在世的當代作家所做的評比。在那個年代看到這些東西令我大感興奮。

他還為班上我們這七、八個人訂購了很重的黑色文件夾,他說我們應該把自己的寫作收在文件夾裡。他的作品就是夾在這種夾子裡,他說,我們當然適用。我們帶著這些夾了稿件的文件夾,感覺自己變得特別了,變得與眾不同、獨一無二起來。而事實也是如此。

我不知道加德納跟其他學生開會討論他們的作品時,是怎樣的情形。我懷疑他對每個人都給予極大的關注。但我印象中還是認為,在那段時間,他看待我寫的短篇要比我的預期來得更加認真、更加仔細、更加嚴謹。我當時完全沒有心理準備會受到他那樣的批評。在我們的課堂討論之前,他已經審閱過我的稿子,刪掉一些不當的句子、片語、單字,甚至標點符號;他要我了解這些刪除都是不可以通融的。他也會毫不猶豫在我稿子的這裡那裡添加一些東西,可能是一個或幾個字,或一整個句子,把我想說的話說得更加清楚。我們討論稿子裡所有的逗點,好像在那一刻全世界只有這件事才是大事 ──事實上,也確實如此。他總會找出一些值得稱讚的地方。也許一個句子、一個對話,或者一個他喜歡的橋段,一些他認為「有效果」的、讓故事流暢或出人意表的東西;他會在稿子邊緣寫上「優!」或是「好!」,一看到這類評語,我的心就飛起來了。

他逐字逐句的給予我精闢的評語,告訴我這些評語背後的理由:為什麼要改成這樣,而不是那樣 ── 這一切對於我日後邁向作家之路的發展非常寶貴。我們總會在詳盡的討論完文本之後,再擴大探討的層面,提出那些為了製造亮點而出現的「問題」,一些想要解決的衝突,還有故事這麼被書寫到底合不合適,以及它本身結構等等的大方向。他的信念是,如果一個故事因為作者的愚鈍、草率、情緒化而語意不清,這個故事就嚴重殘廢。不過還有一種更糟糕的、非避開不可的東西:如果文字和感情不誠實,全憑作者造作出來,寫一些他根本不在乎也不相信的東西,那麼這樣的作品也絕不會有誰在乎。

一個作家的價值和技藝 ── 這兩樣東西是加德納先生所傳授、所主張的,也是我在那一段短暫卻重要的時光和往後所一直遵奉的。

加德納寫的《大師的小說強迫症》,是他在一九八二年九月十四日猝死之前完成的作品,對我來說,這是關於如何成就並持續作為一個作家,最有智慧而誠懇的論述。作家之路是靠常識、度量,和義無反顧的價值觀養成的。任何一個人讀了都會被他絕對不留餘地的誠實震撼,也會為他的幽默和開放折服。整本書裡,只要稍微用心,就會發現他不停的說:「那是我的經驗……」那是他的經驗 ── 也是我的經驗,在我擔任創意寫作課老師這個角色時的經驗 ── 我認為,寫作上的某些方面是可以傳授的,尤其是對於一些想寫作的年輕人來說。而這個觀念,對於有志於教育和創作的人來說,也不該覺得意外。很多優秀的,甚至偉大的指揮家、作曲家、微生物學家、芭蕾舞蹈家、數學家、視覺藝術家、天文學家,或是駕駛戰鬥機的飛行員,他們都是從老一輩、更有成就的先進們那裡學習來的。上創作課就像上陶藝或醫學課一樣,上課本身並不能讓誰成為偉大的作家、陶藝家或是醫生 ── 甚至連「擅長」兩個字都達不到。但是加德納也堅信,上課絕不會有損於你的機會。

然而,教寫作這堂課或學這堂課其實有一層危險 ── 這又是我的經驗之談 ── 就是對於年輕的寫作人有過度鼓勵之嫌。但是從加德納那裡,我領悟到這個風險值得一試,它總比不願去嘗試而錯失良機來得好。加德納付出,不斷的給予,即使年輕創作者的表現起起伏伏,就如同所有正在學習的年輕人所表現的那樣,他仍不吝給予。一個年輕的寫作人當然需要鼓勵,我甚至覺得需要比一般年輕人更多,比一般進入其他行業的人還要多。不過當然,這份鼓勵必須誠懇誠實、絕對不可浮誇。他這本書之所以特別好,就在於它鼓勵的內容和方式。

失敗和失望在我們很多人身上都尋常可見。而在人生當中,懷疑自己會意外落敗,懷疑事情沒能照著自己的計畫走,也都是肯定會出現的狀況。在你十九歲的時候,你大概已經頗為清楚自己無法成為哪一種人;然而通常要等到三十歲後邁入了中年,你才能夠真正深刻地看清楚這種侷限。沒有哪一個老師或是哪一種教育,能夠把一個原本不能成為作家的人造就成一位大作家。不過不管從事什麼行業,追求什麼目標,都會有挫折失敗的風險。失敗的警察、政治人物、將官、室內設計師、工程師、公車司機、編輯、文學經紀人、生意人、編籃子的師傅,比比皆是。當然也有許多失敗的、心灰意冷的寫作老師,和心灰意冷的作家。約翰.加德納不在以上這些人裡面,理由何在?讀《大師的小說強迫症》便知。

我自己對他的虧欠極重,只能在這裡抒發一二。我對他的思念也非言語所能形容。但我何其有幸,能夠獲得他的評論和無上的鼓勵。

(本文為《叫我自己親愛的: 瑞蒙.卡佛談寫作》部分書摘)

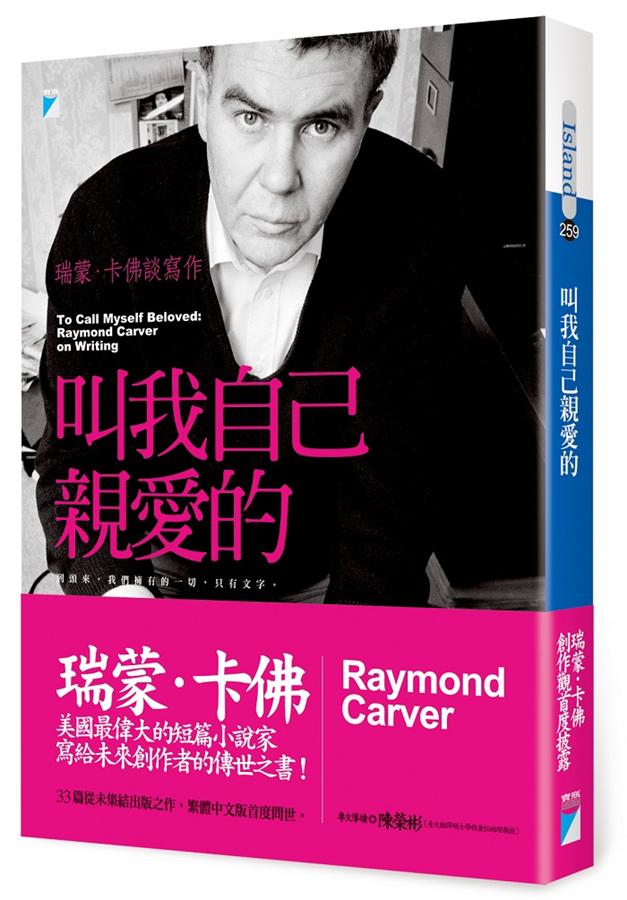

書名:《叫我自己親愛的: 瑞蒙.卡佛談寫作》 To Call Myself Beloved: Raymond Carver on Writing

作者:瑞蒙.卡佛(Raymond Carver)

出版:寶瓶

日期:2016

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案