在歐洲大陸開始取締伊斯蘭教的頭巾面紗之前,歐洲的貴族們曾經流行改名為阿卜杜拉或穆罕默德這類穆斯林名字,或是朝拜當地的清真寺。這是一段幾乎被世人遺忘的歷史,卻對今日社會別具意義,特別是伊斯蘭教和歐洲日益緊張的關係,甚至徹底地標上敵對的標籤。檢視這段歷史是為提醒人們,伊斯蘭教與歐洲並非頭一次相遇,它們的關係也不總是如今日的情況,往後也未必要像現在這樣相處。

位於柏林西南方的威默爾斯多夫清真寺(Wilmersdorf mosque,又稱阿赫邁底亞清真寺)其高聳的塔尖和莫臥兒帝國風格的球狀圓頂,從外觀上看起來與二O年代剛建成時幾乎一模一樣。但是,這座清真寺就像周遭的城市街景一般,已經大不相同。

今日的清真寺是個清靜的場所,主要作為知識中心:學生有時會在校外教學參訪;它還承載了信仰的精神食糧,小型的穆斯林社區會定期出席週五的祈禱日(Jumu'ah),而現況與威瑪共和國時代作為反文化靈性運動中樞的日子相去甚遠。

阿赫邁底亞(Ahmadiyya)傳教士從英屬印度的旁遮普地區遠道而來,在1920年代的柏林建造了威默爾斯多夫清真寺,並舉辦講座挖掘理解哲學問題來吸引各式各樣的群眾。主題涵蓋的範圍跨度越來越大,從生活到教義、歐洲的未來、乃至於全人類的未來。所有年齡層的德國人,在第一次世界大戰戰敗後對基督教文明產生深刻的幻滅感,尋求另一種現代、理性和精神上的宗教選擇。他們參加完這些講座,不少人最終皈依了伊斯蘭教。

對今日的德國來說,這是個難以想像的詭異場景。德國右翼政黨「德國新出路」(Alternative for Germany)不但呼籲禁止穿戴罩袍和關閉清真寺,超過一半的德國人更認為伊斯蘭教是種威脅。但是在兩次戰爭前後(即1918至1939年),柏林自誇擁有興盛的穆斯林知識分子群體,不僅有南亞和中東地區而來的移民和學生,還包括來自各行各業的德國人。對當時具有前瞻思維的左派份子來說,伊斯蘭教代表了反文化、甚至是異國風情的精神形式。

對伊斯蘭教表現出開放甚至是痴迷態度,德國並不是唯一例外。二十世紀初期,西歐出現第一個穆斯林社區和建築,接著在英國和荷蘭許多人也皈依伊斯蘭教。在這段時期,歐洲和伊斯蘭教形成一股「民眾充滿好奇,政府特別偏袒」的氛圍:法國政府耗費鉅資興建華麗的巴黎大清真寺(Grande Mosquée de Paris),德國則想展現出他們對待穆斯林的態度比英法兩國來得更好。

眾多改信伊斯蘭教的皈依者如雨果‧馬庫斯(Hugo Marcus),一名出生於1880年的同性戀猶太裔哲學家。他年輕時移居柏林學習哲學,並在輔導年輕的南亞穆斯林移民課業後,於1925年皈依伊斯蘭教改名為哈米德‧馬庫斯(Hamid Marcus)。他協助運營威默爾斯多夫清真寺,並為清真寺刊物《Moslemische Revue》撰寫文章,引用了當時普及的哲學家(歌德、尼采、斯賓諾莎、康德)思想為伊斯蘭教辯解。對馬庫斯來說,伊斯蘭教是一神論(猶太教和基督教)的繼承者,是「未來之人」(man of the future)缺少的核心組件。

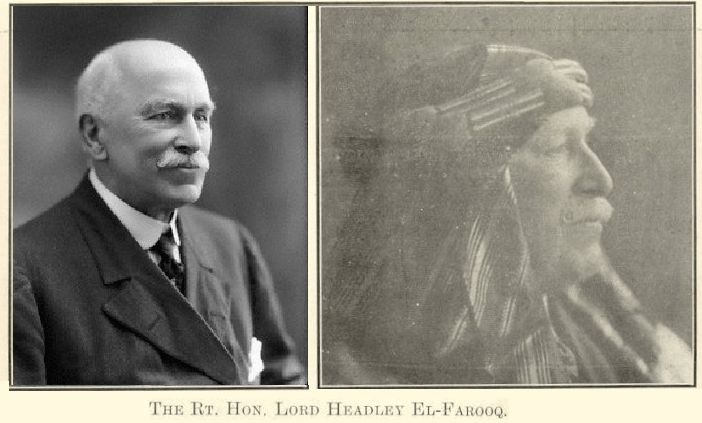

阿赫邁底亞教團也成功在西歐設立另一座清真寺:英國沃金的沙賈汗清真寺(Shah Jahan Mosque),該清真寺於1889年由通曉多國語言的東方學家戈特利布‧維廉‧萊特納(Gottlieb Wilhelm Leitner)開辦。根據大部分文獻記載,萊特納並非是伊斯蘭教皈依者,但他曾在克里米亞戰爭擔任翻譯員,並遊旅大部分的穆斯林世界。沙賈汗清真寺位於倫敦以南僅三十英里,它成功地捕獲許多不滿基督教與當時西方社會的中上階層人士,其中包括海德利勛爵這位傳奇性的皈依者。

第五代海德利勛爵原名羅蘭德‧喬治‧阿蘭森‧阿蘭森-韋恩(Rowland George Allanson Allanson-Winn),於1913年皈依伊斯蘭教並改用穆斯林名字「Shaikh Rahmatullah al-Farooq」。海德利勛爵是當時英國各階層伊斯蘭教皈依者的典範:他在1920年代前往麥加朝聖的過程,被廣泛地報導;一生撰寫諸多關於伊斯蘭教的書籍和文章,其內容確信伊斯蘭教在英國將有光明璀璨的未來。

在個人層面上,伊斯蘭教很顯然地爭取到一些希望在現代世界打破傳統的人:荷蘭化妝品公司創辦人、皮膚科醫生皮特‧亨利克斯‧范‧德‧霍格(Pieter Henricus van der Hoog);英國情報官員哈利‧聖約翰‧布里傑‧菲爾比(Harry Saint John Bridger Philby),也是冷戰時期雙面間諜金‧菲爾比(Kim Philby)的父親;猶太裔作家利奧波德‧魏斯(Leopold Weiss,後改名為Muhammad Asad),以及他仍在世的兒子,著名人類學家塔拉勒‧阿薩德(Talal Asad)都是此時期的皈依者。

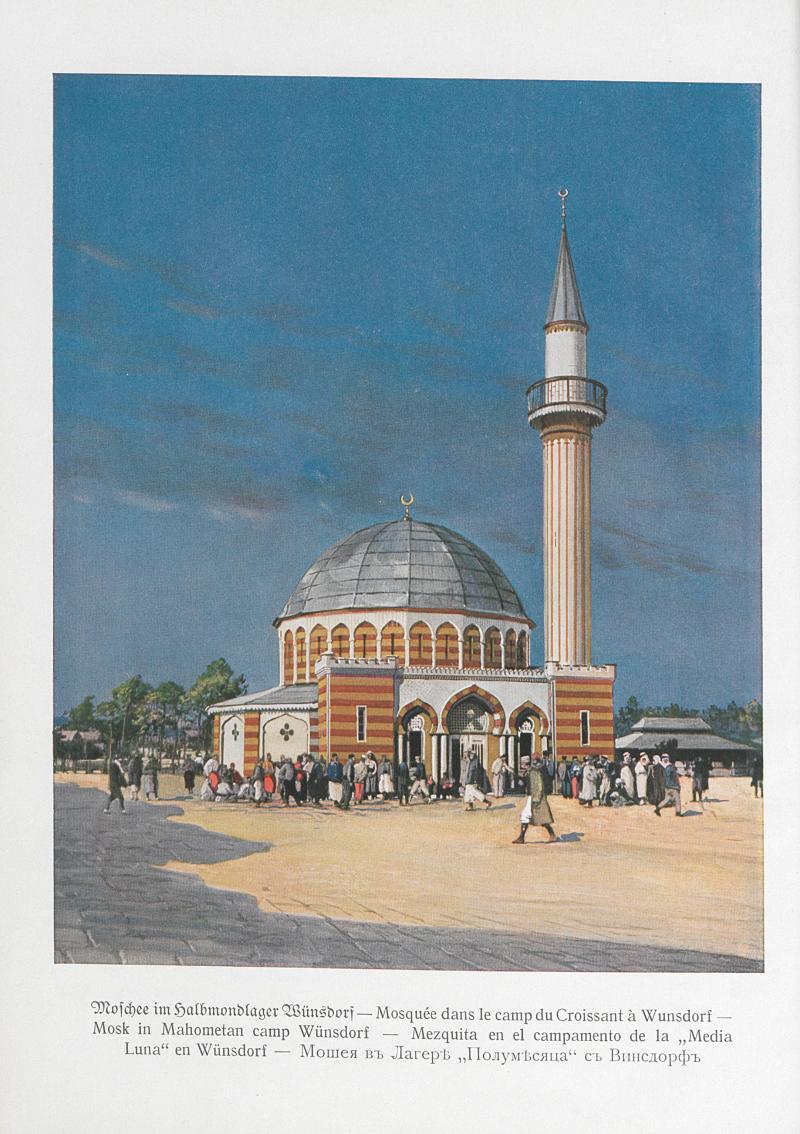

此外,二十世紀初期的西歐各國政府對伊斯蘭教也表現出寬容,甚至是偏愛的態度。第一次世界大戰期間,法國和英國仰賴其殖民地居民(多數人是穆斯林)在歐洲戰場上衝鋒陷陣,因此他們特別關注這些部隊的需求:部隊配戴了伊瑪目(Imams,伊斯蘭教主持禮拜者),軍隊伙食也以蒸粗麥粉、咖啡和薄荷茶來代替一般部隊的豬肉和酒,相比之下猶太人部隊就沒有這類特殊待遇;在德國方面,該國的第一座清真寺建於溫斯多夫的戰俘營,用於安置俘虜的穆斯林士兵,並展現出德國人對待他們比法國或英國更好。他們希望透過這種懷柔的方式,讓英法殖民地的穆斯林起義造反。

在二戰前夕和戰爭過程中,歐洲各國政府同樣極力拉攏穆斯林:英國資助了倫敦的兩座清真寺,而納粹則試圖說服穆斯林(特別是東歐地區)加入他們對抗蘇聯。尤其是在巴爾幹半島、克里米亞和高加索地區,納粹將自己塑造為伊斯蘭教的保護者,透過廣播和傳單著重宣傳反布爾什維克主義、反猶太教和反英帝國主義。

但是,歐洲政府和人民極力討好、拉攏穆斯林和伊斯蘭教的這段時期,卻也諷刺地預示著他們今日在歐洲的處境:他們特別關注穆斯林並非真心接納的表現,往往是由於宗教信仰在政治上的顛覆性潛質,對國家利益可能造成威脅所驅使。隨著二戰後數十年不安寧的日子,這個短暫的時期也漸漸被淡忘,主要原因仍是模糊地:也許是因為六O年代至七O年代穆斯林工人的大規模湧入,使他們在這些國家變成顯性的少數族裔,而不再是一小部分的居民,進而帶來日益緊張的局勢;也或許是因為自911恐怖事件後,西方社會與中東地區的關係掩蓋了這段和平相處的歷史。

穆斯林和伊斯蘭教在西歐的歷史,比很多人所想的更久遠也更錯綜複雜;這段歷史幫助人們思考和設想一種未來,穆斯林可以被視為歐洲公眾社會平等且完整的一部分,而不是永遠、充滿危險的外來者。

圖片出處

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案