文|Ginia Bellafante

單就《飢餓遊戲》對社會大眾所留下來的印象而言,我們的確能這麼說:青少年小說比所謂的「文學小說」,更強烈地抨擊了社會上不平等的現狀。青少年小說中創造出的階級社會、貧窮與工人階級的角色,幾乎是被社會忽略的邊緣人。舉例來說,青少年小說作者Lauren Oliver所寫的《Panic》,故事的背景設定在一座毫無前途的小鎮,這裡所有的畢業生只有一個目標,就是在一場遊戲中爭奪最終的獎勵:六萬七千美元的龐大金額。而在Laurie Halse Anderson的作品《The Impossible Knife of Memory》中,一名青少女與她身為卡車駕駛的父親,一起開著車公路旅行了好幾年,終於回到家鄉。她的父親是伊拉克戰爭的士兵,患有創傷症候群。換句話說,我們相當不了解現實生活中經濟無援的社會階級。

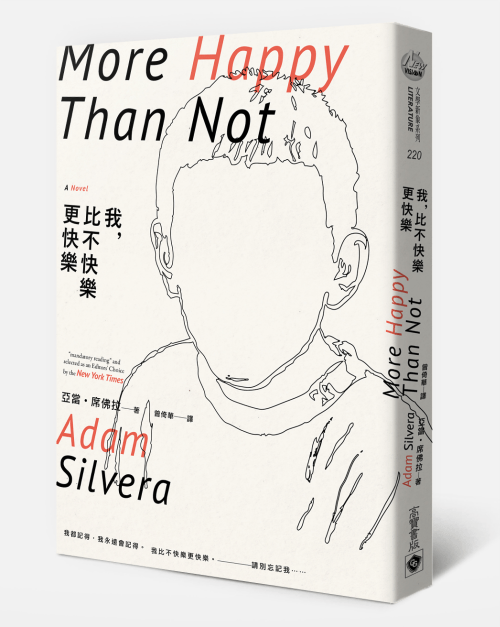

在這串書單上,我們可以再加入這本《我,比不快樂更快樂》。這是亞當‧席佛拉的處女作,故事優美而吸引人。作者來自紐約布朗區,他用細膩的手法將社會階級政治、性別取向及沉重的創傷記憶,透過充滿野心的敘述編織在一起。

故事的中心角色名叫亞倫‧蘇圖,他熱愛藝術與漫畫、喜歡結交朋友,是個有趣而充滿靈性的孩子。他與哥哥、母親一起住在一間只有一個臥房的小公寓中,母親兼了兩份工作,在醫院與超市之間奔忙。小說的開頭是亞倫的父親對他們造成的傷害:他在自家浴室自殺,將殘酷的現實留給他的家庭,讓亞倫的肩上扛著深深的罪咎感。我們可以從這裡看見,兒童文學中處理的問題總是關於家庭中缺乏照顧的後果。

這本小說捨棄了紐約市的其他部分,只專注在屬於亞倫‧蘇圖的紐約布朗區。席佛拉在這樣的環境中同時注入了夢幻與寫實感。亞倫擁有朋友,儘管他們並不是真正的摯友,但他過著還算過得去的生活。也就是因為他極其有限的物資,才帶出他對他人的驚嘆與忌妒。故事中,亞倫是這樣形容他朋友的臥房:「這裡聞起來像剛洗好的衣物與剛削好的鉛筆……他的床沒有鋪整齊,看起來卻很舒服,和我的床完全不同。我的床只比草蓆高級了一點。他甚至擁有自己的書桌,而我唯一能用來畫畫的空間,則是放在大腿上的課本。」

儘管席佛拉的主要目的並不是傳達住在貧民區中的生活是什麼樣子,對於那些寒假去不成法國就覺得自己遭受虐待的青少年來說,這的確是深具價值的一課。但本書更重要的目標,卻是在討論那樣的環境下出櫃有多麼困難。並不是每個人都能張開雙臂歡迎你,成年人也並不總是能提供適切的照顧。亞倫在自己對男孩產生的感情中掙扎,試著向一所名叫忘憂河的爭議公司求援——這間公司的主要業務就是運用「革命性的手術」,除去讓人痛苦的記憶。他不禁想道,如果它真能抹除他的過去,也能抹除自己的不安嗎?

這個手術不只是象徵著現今社會中醜惡至極卻流行的「性傾向治療」,也象徵著現代社會對同性戀者各種的介入與干涉——不管是學術的、精神層面的、神經層面的、藥物治療面的——現在的父母們總認為性別傾向是能被塑形的、被改造的,他們總想在孩子們的青少年時期出力,使他們變得更趨完美。

從最基本的角度來看,《我,比不快樂更快樂》說的是自我接納,這是百分九十的青少年小說都會提到的議題。但它同時也給了別的觀點:儘管悲劇總是與羅曼史扯上關係(當然,對十五歲的青少年而言,把悲劇和羅曼史牽扯在一起是完全可以接受的),但同一時間,悲劇並不是能徹底擺脫的事物。這似乎在傳遞著這種概念,「讓我們痛苦的事物,總是能使我們更強壯。」但是席佛拉想要表達的概念是另一種,並且更基本,「我們不該排拒苦難,這樣當幸福出現時,我們才能辨認出來。」

(本文為《紐約時報》評論《我,比不快樂更快樂》)

書籍資訊

書名:《我,比不快樂更快樂》 More Happy Than Not

作者:亞當.席佛拉(Adam Silvera)

出版:高寶

日期:2016

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案