在川島芳子──她更願意被人稱為「金司令」──表面風光的背後,到底隱藏著甚麼樣的陰影呢?

根據李萬春(一個極力撇清與川島芳子有任何牽連關係之人)的描述,當時的北平京劇界祇有兩個人敢不聽金司令的話:一個是窮得要命的金少山,一個是個性剽悍後來逃之夭夭的梁雯娟。李萬春雖然敢簡單描述對金司令的想法,一旦自己碰到金司令時,例如因好大喜功而一年總要辦好幾次的各種「生日宴會」,雖明知這種宴會都是以祝壽為包裝,內裡藉機打秋風的場合,李萬春卻從來不敢推拒,且永遠認命捐獻。

這多少反映了當時伶人的想法,我們怕她,我們說她,但也只能順著她。

此外,金司令也藉著打麻將和推牌九藉機搜刮錢財,各種牌局的結束時間永遠隨她說了算。牌局結束後,司令會隨口給個數字叫管帳者第二天送到各家府上「收帳」。這樣隨口的點播,就算金司令是輸錢或贏得不夠隨口喊的數字,管帳者也必須自認倒楣地如數奉上。

這就是金司令。

但,真的所有人都這樣說嗎?顯然也不完全。在個性豪爽又見過世面的「梁劇團」老闆──京劇丑角梁花儂──口中,金司令又是另一個樣子。梁花儂敘述的故事是這樣的:當1942年她經營地下工作的家人碰到危險,經人指點後,她便向「金司令」求救。司令的一通電話,便可讓便衣與憲兵立即撤出梁家。在此恩德下,儘管女兒梁雯娟最終不堪金司令的頤指氣使而偷偷逃跑,她卻仍願為司令跑腿送信。

當然,梁花儂或許說了一部份真話,但是,她沒說的另一部份是,雖然為司令做牛做馬部分是為了恩情,但更多的一部份卻是,在為金司令送信的過程中,梁花儂便可先將司令的信件內容交給地下工作人員看過後,再送到憲兵隊。透過這樣的管道,梁花儂可輕易獲取情報,怎麼可能會放棄呢。

歷史迷人之處,就是大家好像都說了真話,也好像都沒說了真話。

但即使如此,梁花儂仍表示:

「真奇怪,我始終不知道她有什麼魔力,日本軍官、憲兵隊長好像都怕她。只要你會捧她,什麼事都敢幹。」

金司令──以她的名聲我們絕對可以判斷──不是個協助人不收報酬的慈善家。在救人的同時,她絕對要你付出等值或是更高的代價。以之前的例子為例,梁花儂對日本憲兵隊偽稱被抓走的家人新豔秋是金司令的乾女兒,並請金司令出面打電話疏通後,憲兵隊是放了人,但重獲自由的新豔秋卻付出了巨大的代價:她此後的唱酬如數進入了金司令的口袋,並必須扮演金司令的管家角色,侍奉著金司令的生活起居。

這樣的交換,你作是不作?在當時社會地位低下的京劇演員來說,面臨此一困境,基本有苦難言。

以上觀之,「金司令」的行事就如同梅菲斯特一樣令人畏懼與難以理解,在這些人的描述中,我們看到她性情陰晴不定,受人吹捧就能無所顧忌的行事乖張,而你卻永遠無法預料下一句從她口中說出的話會不會讓一條人命就此消逝。

「金司令」,憑什麼?

戰後,被逮捕的川島芳子受到北平軍事調查統計局偵訊時曾經提過,她曾拿了六千元辦了《梨園畫刊》雜誌,前後一共出了十二期。她辦雜誌並不為什麼關於藝術的遠大目的,就僅為了捧金少山同時維持幫身邊的閒人吃飯。做為一個遊走政商兩界的女子,她為什麼會有這樣的想法與作法?或許,是因為她與北平《武德報》的日本少佐山家亨關係匪淺,透過這樣的關係,她確實熟悉以報紙製造輿論。因此,乾脆辦本讀物,一方面捧紅想捧的人,一方面獲得某些話語權。

是不是,很熟悉的招數呢?

於是,在這樣的情形下,伶人們通常是不願也不敢得罪她,免得斷了自己的生路。其次,金司令的電話也是讓人非常頭痛。她一通電話打往憲兵隊,輕則攪局,重則讓你進憲兵隊,實在也不可不慎。這些連哄帶騙的手法,除了讓她能亦正亦邪的腳踏黑白兩道之外,當她以北平京劇界伶人的保護者自居時,同時也取得了在他們頭上作威作福的能力。伶人們儘管百般不願,但遭到危險時,除了川島芳子之外,也沒有人有能力也願意拯救他們。就算是馬連良、張君秋這類大角也躲不過這個定律。

從上可知,戰爭的混亂環境讓人為了生存走向道德灰色地帶,而「金司令」的虛幻頭銜戴在染上毒癮的川島芳子頭上,顯然經過了一番巧妙的嫁接,成為了有用的訛詐工具。她沒有具體的權勢,卻可操人之生殺大權。

於是,川島芳子可令人愛,也可令人恨。

戰後,中華民國政府派人接收北平。1945年10月11日,軍統局的先遣人員馬漢三(1906-1948)派人逮捕川島芳子到案,並將她交由第十一戰區司令長官部調查統計室看管,囚禁在護國寺的原日本駐北平軍部招待所。11月12日,軍統局以國際間諜定調川島芳子,期望她能自發吐實以瞭解更多日本軍政內情,這同時也是英美情報單位的期望。但,顯然的,這個期望只是一種幻想,而川島芳子的國籍身分也逐漸成為軍統局關注重點。1946年3月17日,軍統局長戴笠(1897-1946)因座機撞山身亡,軍統局二把手毛人鳳(1896-1956)決定川島芳子的案子要根據法令從重處斷。這個做法跟之前的謠傳相違背:無論戴笠生前是否如同外界傳言般,曾暗示或承諾川島芳子的案子可以以政治方式解決,在戴笠死後,一切都變得不可能。而川島芳子也曾陳情與控訴她所持有的鑽石、首飾、字畫等物件不翼而飛。因此,軍統人員接收盜寶的傳聞甚囂塵上,在在啟人疑竇又難以解答。

但命運的滾輪還是會運轉下去,1946年11月4日,川島芳子正式遭到起訴。

在法庭上,川島芳子的表現其實是非常機巧的,《中央日報》到場採訪的記者如此描述:

「於有利於彼時,即口詞清晰,無法答辯時,即裝瘋賣傻,時以『不知道』或反問庭長『你如何知道?』而她時而自稱是中國人,時而自稱擁有日本國籍,時而矢志效忠於滿清,都讓人們對她究竟是怎樣一個人感到疑惑和好奇。」

但是,這樣的表現在今日我們或有喝采,但卻很難讓當時仇日到最高點的一般百姓對她有所同情。川島芳子在各偵訊筆錄與法庭審訊中一直為自己塑造不一樣的人生經歷與歷史。她不僅將自己的年齡報小,也意圖撇清自己與九一八事變、熱河戰役、七七事變有任何關係,一切都是他人的誤傳。此外,她也刻意陳述了自己不夠了解中國話。以上這些都是為了說服法官:在「中國血統、日本國籍」兩種不同元素混雜而成的她身上,她的認同足可承載兩種或兩種以上的效忠對象。她認同文化的中國,政治的日本,但這個政治的日本並不是侵略中國的日本。她強調自己致力於中日親善,欲將之導入正途。但是她在使用「廣義的中國」譴責「軍國主義的日本」時,個人的動機、想法、作法卻未必能同時符合中國利益與中國抗日民族主義下所定義的愛國與賣國行為。因此,當法官質疑她「叛國」、逾越中國民族主義對中日友好所設立的底限時,川島芳子是非常難以回答的。因為,最根本的是,她所效忠的對象其實是滿洲國、中國、與日本的綜合體,並無法單一切割而論。也因此,當法官問她組織游擊隊與安國軍是為了幫助日本還是保護中國,她也僅能沈默以對。

透過前面的敘述,我們發現在法庭上,川島芳子意圖訴諸廣義的亞洲區域聯盟概念,藉以超越狹隘的種族民族主義,但這樣的論述,並無法迴避日本帝國主義對中國領土主權的侵犯,而其中所帶有的多元國族認同說法很難為當時的中國人接受。於是,在偵訊的軍統人員與法官眼中,川島芳子是身上流著滿人血液、一心要顛覆中華民國的女間諜與「巨奸」。也因此,她在判決書上的罪名是通謀敵國、違反「本國利益」,在在表示了法庭不願接受她所訴說的概念。

比起寄望在形而上的認同概念,川島芳子的辯護律師顯然想要走第二條比較實際的路線,他意圖證明川島芳子擁有日本國籍,不應以漢奸罪名審訊。但《懲治漢奸條例》第二條第一項即規定,只要是憑藉敵偽勢力作「有利敵偽或不利於本國或人民之行為」者,即便無中國血統,一樣可用漢奸罪名起訴,並得接受法律制裁。因此,外籍人士不受《懲治漢奸條例》規範之說便無法成立。

其次,很不幸的是,川島芳子正式入籍川島家的戶籍資料已經因為1923年關東大地震所引發的火災焚燬,不死心的律師僅能詢問川島芳子的養父川島浪速。在1947年9月10日的回信中,川島浪速詳細說明了川島芳子的出生年、何時有領養行為。但就是否取得日本國籍一事,川島浪速表示已經「記憶不清」。無論這是老人家的健忘還是真實的戲弄,這封信都使得川島芳子先前所編造有關年齡、身世的各種謊言遭到赤裸裸的揭穿,也粉碎了川島芳子最後掙脫漢奸指控的希望。

也因此,儘管並無明顯的直接證據指出川島芳子涉入任何法庭上的指控,最高法院判決書也依舊登錄她為自己所虛構的年齡,法官卻依然以「漢奸」為由判處她死刑。最高法院的不同標準也正是川島芳子所不解之處。透過留下的絕命詩,她或許陳述出這樣的心情:

「有家不得歸,有淚無處垂;有法不公正,有冤訴向誰。」

她也留下了對川島浪速與「赤羽媽媽」的感謝及告別語。1948年4月20日,小方八郎向川島浪速表示:「司令的頭雖然被槍彈射穿,但看得出她是笑著前往冥界的」。

死亡並未將環繞在川島芳子周邊的迷霧吹散,而只是讓未解的謎團延續著。不過,顯琦說,當她知道姐姐被槍決之後,她懷著無法掉淚的複雜心情,卻也覺得無形中是一種解脫。當她看到報紙刊登圖片與他人送來照片,雖然面孔模糊不清,但從身形、手腳的樣子,都看得出來是川島芳子本人無疑。

川島芳子的家人中並不只一人當了「間諜」,眾人各為其主,各謀其路。其中,便有一個弟弟愛新覺羅憲東(金憲東,後更名「艾克」,1914-2002)以滿洲國軍人之身當起了「紅色間諜」。但其他家人因為與日本或滿洲國的淵源,在戰爭結束後或選擇在時局變動時逃往香港,或者寓居日本。留在中國大陸者,在其後的中共統治下也因為與川島芳子的親戚關係在政治變動中吃盡苦頭。也因此在中國,很長的一段時間中,川島芳子的親友並不願也不能對她多有著墨,避之唯恐不及。當不得不提起她時,只能以批判口氣與「民族大義」表述之。這樣的情況或許對一個現象提出了解釋:在很長的一段時間中,川島芳子的書寫都大量落在了日本作家,而不是中國作家的身上。同時,也側面反映出了相關議題的複雜度與政治性。

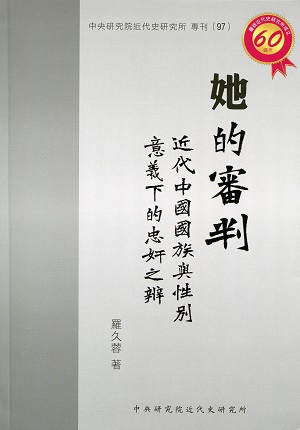

承上,關於川島芳子的故事,也許最好的結尾就是引用羅久蓉教授的這番話:

「她是一個懂得如何利用性別作為武器的人,一個努力追由自我實現卻耽溺於國族主義權力遊戲無法自拔的滿清皇室貴冑。人們也許無法認同川島芳子這個人,卻不得不承認,在許多方面她其實代表皇朝結束後,中國傳統政治秩序崩解以及個人無法面對自我的窘境。」

在普及的概念結束後,羅久蓉教授的《她的審判:近代中國國族與性別意義下的忠奸之辨》,可以藉由深入剖析川島芳子,讓我們重新思考:在近代國族與性別意義下,到底何謂忠、何謂奸。

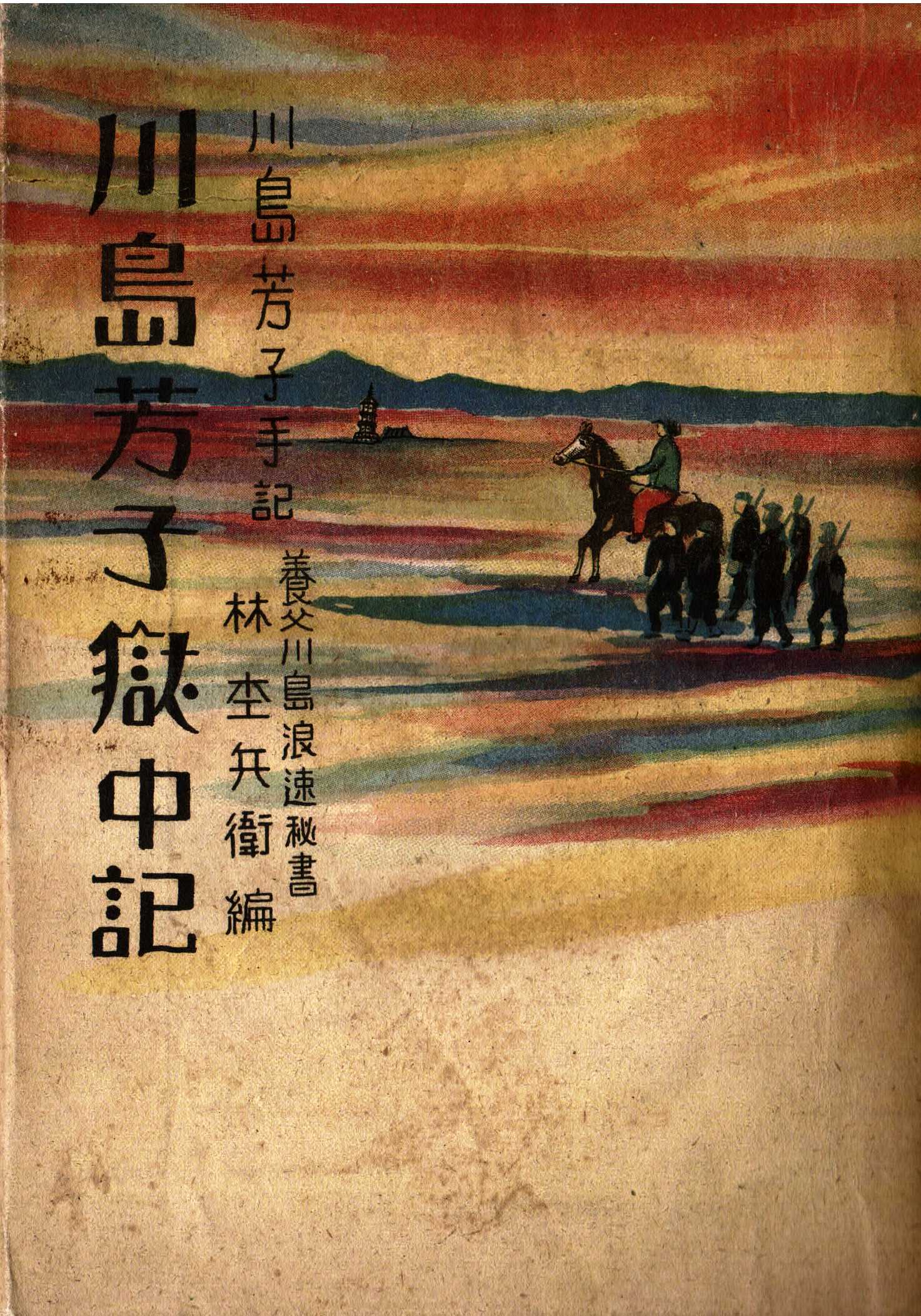

後記:川島芳子死後,日本人對她的興趣並未因此減退。1949年有關川島芳子獄中記出版,再到1970年代渡邊龍策《秘録川島芳子 : その生涯の真相と謎》、1980年代上坂冬子《男裝の麗人・川島芳子伝》、2000年代寺尾紗穂《評伝 川島芳子 男裝のエトランゼ》,大多是屬於紀實傳記作家的成果。華人方面,李碧華《川島芳子:滿洲國妖豔》,曾經被改編成商業電影上映。至於英語世界,有關川島芳子的著作,在2015年也由傳記作家Phyllis Birnbaum寫成《Manchu Princess, Japanese Spy: The Story of Kawashima Yoshiko, the Cross-Dressing Spy Who Commanded Her Own Army》一書。

由此可見,川島芳子的身後還是有一群粉絲,一直試圖透過各種解構去理解這個亦正亦邪的複雜人物。

參考資料

1. 李萬春,〈川島芳子對藝人的迫害〉,《文史精華》,1994年5期,頁13。

2. 劉心武,〈伶人傳奇〉,轉見羅久蓉,《她的審判:近代中國國族與性別意義下的忠奸之辨》,頁253。

3. 李萬春,〈金璧輝對戲劇界的敲詐勒索〉,《文史資料選編》,輯23(北京:中國文史出版社,1985),頁301。

4. 馬龍,《我的祖父馬連良》(北京:團結出版社,2006),頁98-101。

5. 李萬春,〈川島芳子對藝人的迫害〉,《文史精華》,頁13-14。

6. 林杢兵衛,《川島芳子獄中記:川島芳子手記》(東京:一陽社,1949),頁51、96-98。

7. 《中央日報》,1947年10月17日版3。

8. 羅久蓉,《她的審判:近代中國國族與性別意義下的忠奸之辨》,頁219-237、264。

9. 林杢兵衛,《川島芳子獄中記:川島芳子手記》,頁174。

10. 愛新覺羅.顯琦作,陳顯儒等譯,《清朝女王的一生》,頁6。

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案