文|新井一二三

我曾經一個人漂泊於世界的日子裡,手邊總是有森茉莉寫的幾本書:《記憶的畫像》、《父親的帽子》、《奢侈貧窮》、《甜蜜的房間》。每逢有什麼不如意的事情,我都翻開看看裡面充斥的華麗文字,從中得到了無窮的安慰。

《記憶的畫像》和《父親的帽子》基本上是她回想父親森鷗外,以及自己早年生活的隨筆集。後者更讓她在五十四歲得到日本隨筆家俱樂部賞,從此登上文壇的契機。日本讀者認識的森茉莉,從一開始就是已過了中年的文豪女兒,外貌則猶如西方童話裡的少女加上巫婆除以二,而直到三十年以後在獨居的極小公寓裡她遺體被發現前,精力充沛地執筆發表了許多散文、評論、小說等。其中,日本最多人記住的是她從七十六歲到八十二歲,每個星期都在《週刊新潮》上連載的電視節目評論(Dokkiri Channel)(吃驚頻道)。

在日本文學史上,森茉莉所占的位置是完全獨特的。看《記憶的畫像》和《父親的帽子》,我們能知道,她小時候多麼被父親寵愛,並且後來一輩子都引以為榮。雖然日本文壇上有的是第二代作家,但是太宰治的女兒津島佑子也好,幸田露伴的女兒幸田文也好,即使可以說繼承了父親的文才和創作動機,但能夠因為曾坐在父親腿上被抱的感覺而津津樂道的,就唯有森茉莉一個人了吧。

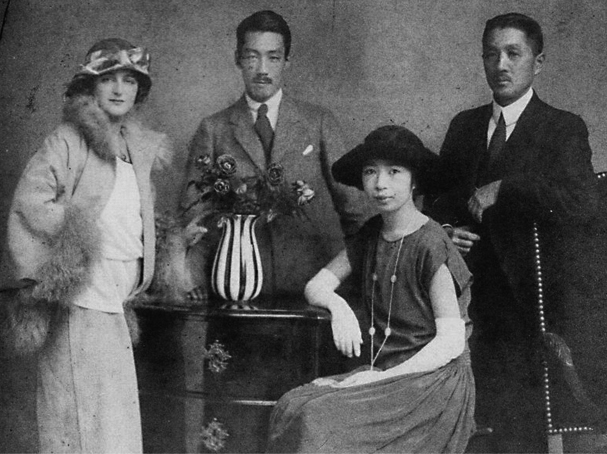

森茉莉最重要的屬性是:公認的被偉大父親疼愛過的女兒。加上父親給她提供了當年日本最優良的西式教育,讓她十六歲就嫁給年輕有為的法國文學家,也忍辱請求親家讓十九歲的茉莉跟夫婿一起去歐洲遊學。誰能打贏這麼一個女作家?她不僅有很好的血統,而且有很深厚的教養,加上每說兩句都要顯擺父親對自己的愛情。而那父親竟然是日本學校的語文教科書一定要收錄其作品的文豪兼高級軍醫兼一等官僚的森鷗外。

讓人乍看感到意外的是,在女兒眼裡,森鷗外卻不是完美的英雄。《父親的帽子》一書,就以這樣的句子開始:「我父親的頭很大,帽子比起一般人的來得扁平又寬大,形狀格外獨特。」由於頭很大,他被帽子店的夥計嘲笑。茉莉也證言:嘲笑他的遠不僅是帽子店夥計,還有電車乘務員、餐館服務員、人力車夫等等。由那些東京勞動階級看來,鷗外一看就像鄉下老頭,而確實他十歲到東京來求學之前,是在如今也算是日本最偏僻縣分之一的島根縣出生長大的。

一九○三年出生的森茉莉,是鷗外做醫生、去德國留學、發表多數評論和小說出名以後才出生的,在二十世紀初繁華的東京,她穿歐洲進口的衣服、聽格林童話、吃上野精養軒的西餐長大。森鷗外在東京帝大附近蓋的房子,通過窗戶能眺望東京灣,因此命名為觀潮樓。換句話說,小時候的茉莉是天天睥睨全東京過的日子。

教人一樣感到意外的是,她對鷗外的文學評價並不很高。茉莉重複地寫:「別人說是鷗外代表作之一的《澀江抽齋》等歷史小說,叫我悶死。」相比之下,她喜歡跟鷗外並肩的文豪夏目漱石寫的《我是貓》。她的著作《奢侈貧窮》裡的一篇(黑貓茱麗葉的自白)就是借用了漱石作品之形式的。關於鷗外小說的本質,茉莉在《記憶的畫像》裡的(鷗外)一篇最後,一針見血地說道:「我不大喜歡他作品裡沒有惡魔。」這句話揭穿了父女倆在文學志向上的分歧。茉莉後來發表的小說,就是篇篇都有惡魔的。

惡魔處於人心中。森茉莉所有作品裡最重要的一篇,大概就是《記憶的畫像》收錄的〈戀愛〉。她十九歲出發前往歐洲要跟丈夫團聚之際,來車站送行的父親,雖然知道自己壽命已不長,卻什麼也不向遠走的女兒說,靜靜地站在月台人潮中,默默地點了兩、三次頭。茉莉看到他表情,就放聲大哭起來。她寫道:「那生嫩的薔薇刺,在我心臟正中央,至今仍扎著。這簡直是我可怕的戀愛。」

森鷗外和女兒森茉莉之間,顯然有類似於戀愛的情感交流,至少從茉莉看來是絕對有的。

他們之間的戀愛是茉莉高高在上,教鷗外嘗到可望不可即的悲哀。寫〈戀愛〉一篇的時候,她年紀已過花甲。在森茉莉的散文作品裡,她比作為戀愛對象的男人,始終只有父親鷗外和分離了多年以後,過三十歲才再會的大兒子而已。她在年譜上寫:「一九五一年,跟長男再會,一時猶如情侶一般頻繁見面。」然而,茉莉在多篇散文裡,卻把他寫成缺乏責任感的花花公子,最後在妻子和岳母的暗示下,騙取了茉莉為蓋房子而儲蓄多年的錢。

茉莉十九歲在歐洲時,收到父親的死訊,二十歲回到日本,二十四歲留下兩個兒子離了婚,二十七歲給東北帝國大學醫學部教授做填房,卻不到一年又回娘家。那段時間裡,她開始翻譯莫泊桑等法國作家的小說,亦寫劇評發表在各雜誌上。她三十二歲的時候,母親去世,娘家只留下她和弟弟了。六年後,弟弟要娶媳婦,茉莉搬去淺草庶民區獨居才發現:原來同為大都會居民,淺草人跟巴黎人一樣活得很瀟灑。那時是一九四一年,不久太平洋戰爭爆發了。美軍空襲開始後,茉莉靠弟媳的關係去東北福島避難。其間在東京,鷗外修建的觀潮樓被全面燒毀。戰後回東京的茉莉,在東京新開發的西郊找單間公寓住下。一九五一年,四十八歲時搬進了即將成為《奢侈貧窮》背景的東京世田谷區下北澤的倉運莊公寓。

森茉莉晚年的獨特性格,大概跟從少女時期到中年時期,在社會地位以及經濟水平上,徹底淪落有關係。一方面因戰爭空襲等使整個國家都蒙受了破壞;另一方面也因失去了父母親、拋棄了丈夫兒子等,沒有了家族關係提供的依靠後,單槍匹馬的中年婦女,在戰後不久極為混亂的社會,如泥漿裡漂泊的浮萍一般的度日。二十世紀初期的東京,有過森茉莉和她妹妹那樣,只懂得享受不懂得勞動的悠閒階級千金們。戰後的日本,卻接受了美國基督徒式勞動致富的觀念。可以說,戰後日本的現實裡,沒有了屬於茉莉的角落;她只好去想像世界裡尋找,並創造屬於自己的宮殿了。

優秀的編輯有眼光發掘小說家。看了《父親的帽子》和第二本隨筆集《鞋音》以後,當年做文學雜誌《新潮》月刊總編輯的齋藤十一,告訴部下小島千加子道:「好厲害的文章啊,妳看看。邀她寫小說吧。」那是一九五八年底,茉莉五十五歲。森茉莉和小島千加子,從此開始了長達三十年的來往。

五十五歲的森茉莉,早已有題材要寫成小說。第二年在該月刊上陸續發表的三篇小說(黑暗的眼睛)、(禿鷹)、(濃灰色的魚),都涉及到早年在婆家以及娘家發生的事件。森茉莉生性孤僻,沒有電話不在話下,連手錶、鬧鐘都沒有,小島只好通過書信催稿。未料,茉莉愛寫信愛到瘋狂,猶如今天的人寫電郵短信一樣,把生活中發生的種種事情都寫下來要給小島看。年少的小島驚訝地發覺,書信內容反映出來的日常生活根本不像是事實,反而極像小說,具備著超細心的鋪排、天然的幽默和諷刺、詼諧。

一九六○年六月的《新潮》上刊登的(奢侈貧窮)成為了這系列小說的濫觴。兩年以後發表了第二篇(從紅霞滿天的清晨寫起),一九六三年五月單行本《奢侈貧窮》終於問世。同一時期,她也在其他雜誌上發表了《情侶們的森林》和《枯葉的床》兩本以男同性戀為主題的小說。到了一九七○年代,日本少女漫畫界開始出現竹宮惠子、萩尾望都、山岸凉子等女性作家畫男同性戀故事(Yaoi)的作品,一九七八年小說家-評論家栗本薰(中島梓)竟創刊了專門以男同性戀為主題的雜誌《JUNE》。如今,森茉莉往往被視為這股潮流的先驅者。她曾經說過,鷗外小說的缺點是沒有惡魔,她自己寫的小說果然充滿著惡魔了。

她花十年時間,七十二歲才完成,由新潮社刊行的《甜蜜的房間》,是以父親和女兒之間的戀愛為主題的長篇小說。茉莉受到了三島由紀夫的讚揚,可見他也是惡魔的支持者。另外,她也通過小說結識了如今還在日本媒體上活躍的女裝藝人美輪明宏。

可以說,《奢侈貧窮》是森茉莉從隨筆家化為小說家之間生下的作品。編輯小島清楚地寫道:《新潮》雜誌跟茉莉要的是小說,而自己就鼓勵茉莉把書信內容改造為虛構的作品。儘管如此,如今流通於日本的講談社版《奢侈貧窮》,就在封面上寫著:現代日本隨筆。個中的原因,我估計是部分讀者非常喜歡森茉莉的隨筆,卻受不了充滿惡魔的幾本小說。以著名散文家群陽子為例,她標榜為茉莉粉絲,寫了一本傳記叫做《奢侈貧窮的瑪利亞》。然而,找參考資料的過程中,她卻公然排除了惡魔系列的小說。但也有些人卻恰恰相反,作家栗本薰(中島梓)則寫道:先看《奢侈貧窮》就非常喜歡,看了《枯葉的床》以後,森茉莉成了對自己而言唯一特別的小說家。

於是我回想,曾經單獨於世界漂泊的時候,我看森茉莉作品得到的安慰,到底是來自哪裡。《記憶的畫像》和《父親的帽子》乍看之下像少女童話,浪漫得討人喜歡。可是,我印象最深刻的文字,倒是在《奢侈貧窮》中。主人翁魔利好比是淪落的公主,根本沒有料理家務的能力。她買了顏色合意的毛衣,但不會疊起來收在衣櫃裡。給蟲子蛀了,也不會拿針線去補,只好帶到附近的河流往水裡扔掉。「魔利公寓附近的那條河裡,沉著料子上等卻穿了孔的毛衣。儘管比不上泰晤士河底那個嵌在骷髏眼窩裡的女王寶石,料子還是真好的,值得回收廢物的人一年一次去淘河看看。」

這句話究竟有什麼樣的安慰作用,我都說不清楚。不過,當現實不如意的時候,埋怨環境,埋怨別人是沒有用的。唯獨改變自己的思想才是出路。扔掉毛衣是敗北;想像出嵌在骷髏眼窩裡的女王寶石是勝利。果然,森茉莉小時候過的公主般生活,使得她一輩子有堅定的自尊心。正如已過世的《上海生死戀》作者鄭念,在中國的文化大革命中被關在「牛棚」裡,仍拿出面紙來收拾四周,儘量讓自己在舒服的環境裡睡覺。

《奢侈貧窮》裡出現的許多人名、作品名、商號等,讀者可以當作是魔利為作夢施巫術所需要的咒語。現實中,中年以後的森茉莉住的公寓房間,既小得無法放桌子,又舊得不能在裡面用暖氣,到了寒冷的冬天,她只好鑽進被窩裡去,抱著湯婆婆取暖,一點一滴地寫小說的。但,那可是編輯等人報告的現實。我們看著森茉莉的文章,她的房間正如位於義大利翡冷翠的美第奇家族給少女用的房間,不是嗎?

(本文為《東京閱讀男女》部分書摘)

書籍資訊

作者:新井一二三

出版:大田

日期:2016

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案