文|迪格雷戈里奧(Mario A. Di Gregorio)

譯|睫狀肌

除開一些歷史上引人關注的科學與藝術研討會之外,德國生物學與哲學家海克爾(Ernest Haeckel)身後所留下的,不僅僅只是描繪了千百新物種,並為之定名而已。迪格雷戈里奧(Mario A. Di Gregorio)博士探討了在海克爾──最知名作品《自然界的藝術型態》(Kunstformen Der Natur)迷人插畫背後──別具一格的「一元論」思想。

**********

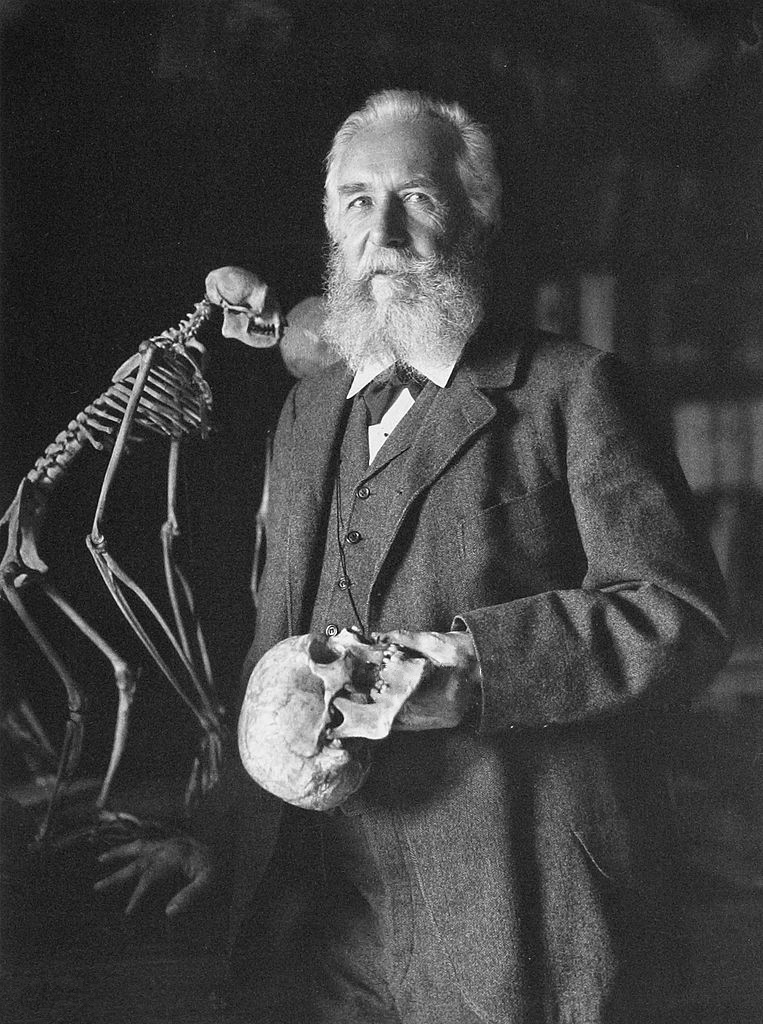

在19世紀,很少有人比這位德國生物學家,達爾文主義者海克爾(Ernst Haeckel)還有有名。雖然,今天很多人都只記得他是提出「胚胎重演律」(Ontogeny recapitulates phylogeny)這個生物遺傳法則的人,關於海克爾,其實還有很多可說。

海克爾在符茲堡(Würzburg)跟著菲紹爾(Rudolf Virchow)醫師學習醫學,他讓海克爾明白細胞理論的重要,到了柏林,穆勒(Johannes Müller)一直都是激勵海克爾的良師典範。而在人文教養上,洪堡(Alexander von Humboldt)以及──一如所有教養良好的德國人──歌德都對海克爾的思想影響頗深。

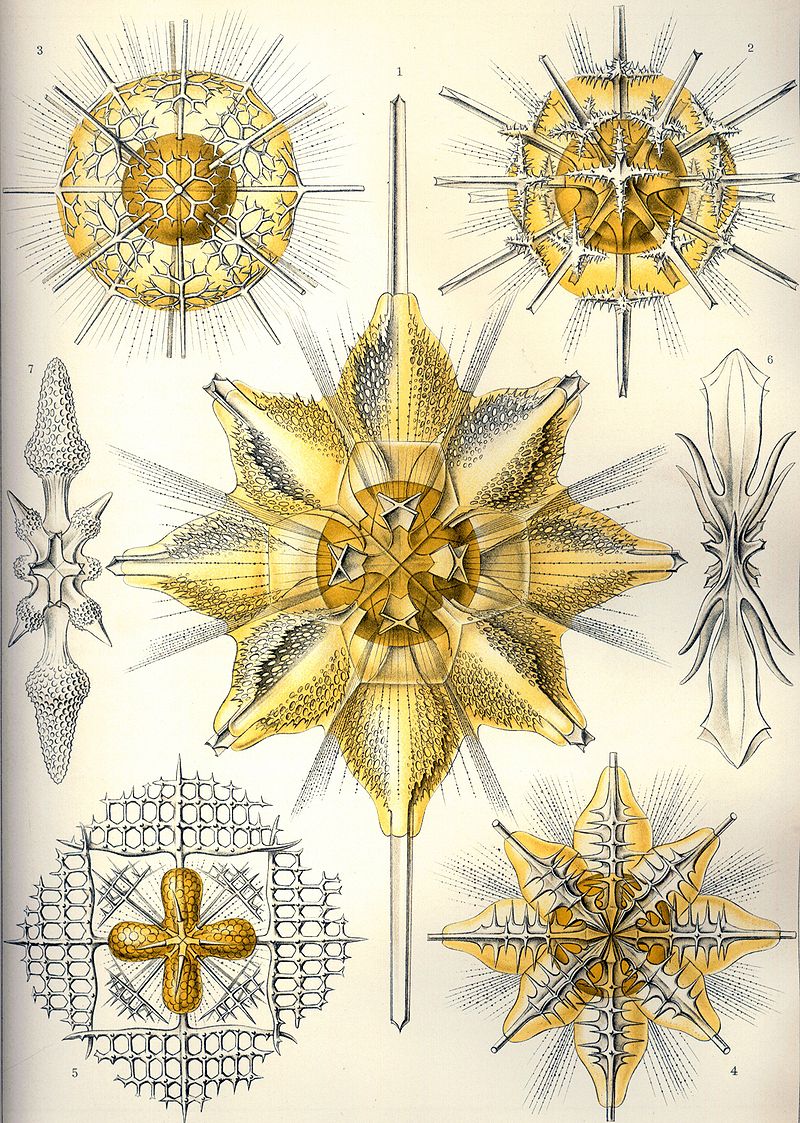

海克爾從來沒想過要成為醫師,他的目標是結合他對生物學的興趣,以及對藝術的敏銳與才華。與解剖學家與型態學家格根包爾(Carl Gegenbaur)的友誼,以及他的賞識贊助,是海克爾生涯的關鍵大事。這讓他後來在耶拿大學取得教席,海克爾一輩子的學術生涯都在耶拿大學渡過,也促成了海克爾從南義大利開始的科學旅程,在南義對於海洋無脊椎動物學的研究──特別是放射蟲──讓海克爾開始聯想,對於自然界的科學研究,與自然界內在之美兩者之間,也許存在著深刻的關係。

1860年,海克爾回到耶拿,並讀了德文版的《物種起源》,他完全被達爾文所征服,從此他成為演化論最有力的支持者與倡導者。海克爾的演化論,是一種結合拉馬克(Jean-Baptiste Lamarck)與達爾文演化論觀點,以及對自然界的型態論美學詮釋,堪稱實現了歌德與洪堡「文化萬殊歸一」理念。

1866年,海克爾出版了他最重要的理論作品──《有機體普通形態學》(The General Morphology of Organisms; Die Generelle Morphologie der Organismen)──一本極為艱澀少有人通讀的作品。往後的日子裡,他在各個討論演化的講座回應各方意見,這些回應後來集結成《自然創造史》(The History of Creation; Natuerliche Schpfungsgeschichte)一書,從另一個角度來看,這部從1868出版,之後一直再版的作品,也算是巨大的成功。

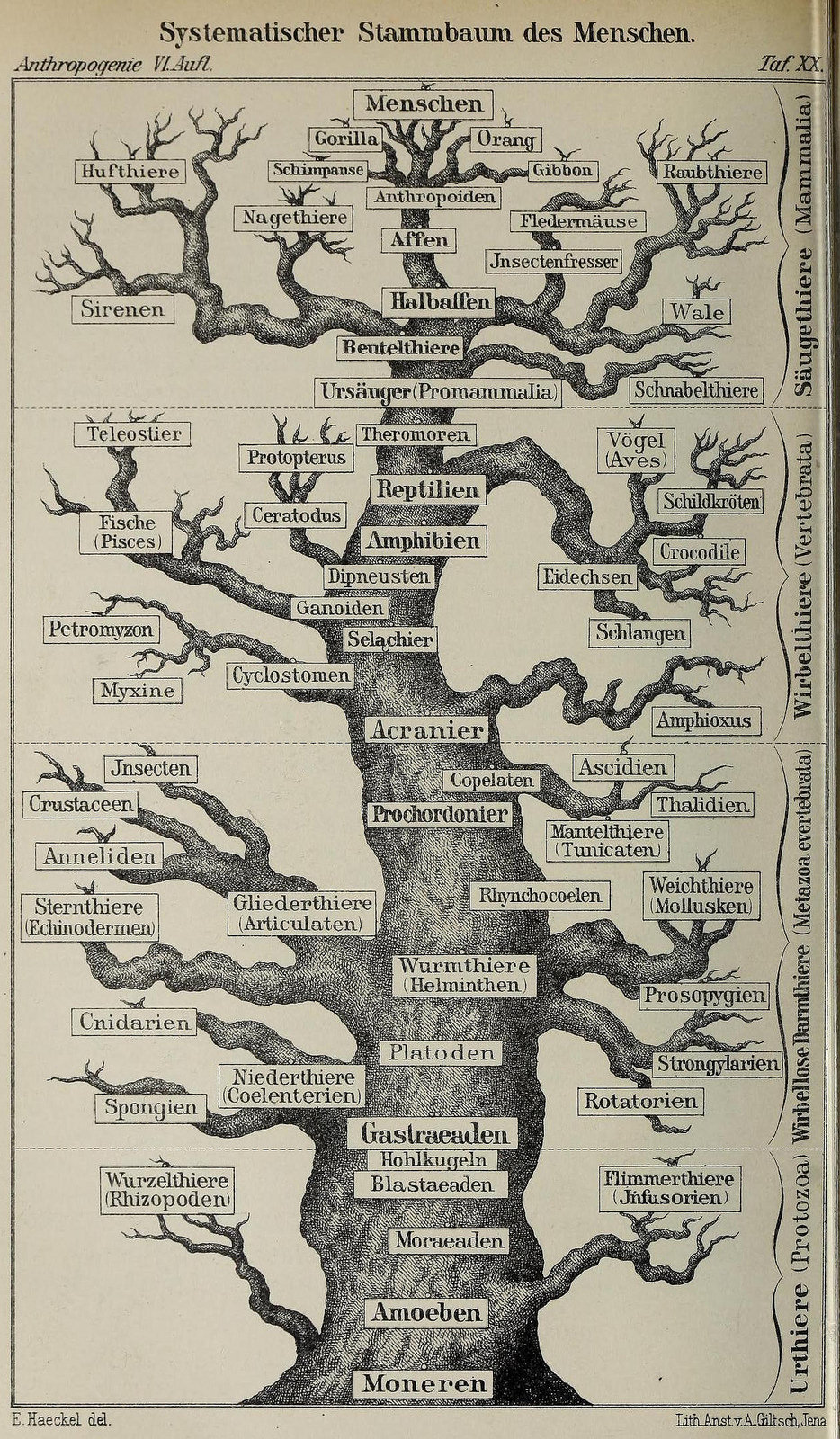

海克爾對於演化的觀點可以總結成:上帝無時無刻都在創造萬物,不管是無機式還是有機式的,一切的創生都來自於從最簡單到最繁複,連綿不間斷的進化過程。這個無機發源,自發性生成有機物的過程海克爾稱之為「發展史」(history of development; Entwicklungsgeschichte)。在這個過程當中,低階的生物從一個簡單的細胞開始,開始一段漫長的演化之旅,生成高階的型態。

海克爾「生命樹」的分支型態,可以說完美表述了這個漸次細緻化的生命生成過程。海克爾這位天賦異稟的藝術家,還畫了許多同樣美麗的樹,我們可以在這些生命樹發現「胚胎重演律」這個生物遺傳法則的解釋,海克爾深信,這就是自然演化的根本法則。

每一種生命型態,從其胚胎開始發展,所經歷的各個階段都會相似(事實上,是「重演」)於此一生物所從屬的種群在其演化(即其「種系的發生史」)中,所經歷的階段。

於是,在演化過程的地質式紀錄中,如果有闕漏,就可以用一些假設性的片段填補起來,從而胚胎學與其根基細胞理論,就解決古生物學無法解決的演化問題。生命的最高型態,說穿了不過就是低階型態在演化史中的成長,不過就是在生命樹爬到了更高的位置。

這是拉馬克進化論2.0:蠕蟲會經歷了一個越來越高型態的演化路徑,那麼人類自然也要揚升到最高型態:有教養的人類。

確實,我們可以說,這位德意志教授也不過就是一隻進化完成的蠕蟲。但對海克爾來說,天擇論似乎更適用於群體,而非個體,「門」(Phyla)是海克爾所引進的用詞,這是海克爾發明的許多新詞,少數像是「生態學」(ecology)一樣倖存下來的。

海克爾這個公理也能應用到生命世界的每個分支:不管是菌類、植物還是動物,以及,延伸到演化的最頂峰,人類。在海克爾的想法中,人類基本上就是演化後的人猿,再更往回看,還會是個演化後的蠕蟲。人類有別於人猿的主要特徵在於語言,而為了填補在無法言說的人猿,與能言說的人類之間的闕漏,海克爾假設了一個他稱之為「爪哇人」或「直立猿人」(Pithecanthropus alalus)的連結,這也就是「無法言說的猿人」。

從在耶拿結交古典學者施萊希爾(August Schleicher)──他也是對語言進化論詮釋的支持者──開始,海克爾就對語言有著濃厚興趣。對於表哥布勒克(Wilhelm Bleek)在南非對布須曼人語言──布勒克認為這是最接近人類最原初語言的代表──所進行的研究他也知之甚詳,海克爾用布勒克的研究聲稱,有一個語言的階序,這對應的是於言說這些語言的種族階序。他還說,這個語言階序證明了,跟高等的種族比起來,「低等」的種族是比較接近人猿的,而最高等的生命型態「有教養的人類」,則是從古希臘代代相傳下來。在海克爾看來,跟他的老師菲紹爾所提出的體質人類學比起來,「文化」才是研究人類更有力的方法取徑。

海克爾為「文化萬殊歸一」所規劃的重要面向之一,就是在生物科學與藝術之間搭起橋樑,也就是那本1904年出版,讓人目不暇給的《自然界的藝術型態》。得到耶拿雕版家Adolf Giltsch的幫助,海克爾打造了一百多幅描繪動物生命型態的版畫,主要都是海洋動物。

海克爾用這本書,所想要創造的是「大自然的美學」,並且也要證明,為了存在所做的不間斷努力──這是他從達爾文那裡學來的──所鍛造出來的,其實正是型態的無盡變異,無盡的美:至此,達爾文與洪堡水乳交融,不分你我。

在海克爾的所有作品中,他所關注的知識面向,都指向一個總體的,歸一論世界觀:他深信,在萬物表面多樣性之下,存在著一致性。海克爾把這種萬物歸一的觀點稱之為「一元論」,一個為了與雙元論──在對於現實各方面的解釋假設了對立或隔閡的概念──並駕齊驅而銳意打造出來的詞彙。

海克爾對雙元論如此敵視,以致於隨著時間推移,他把所有他討厭的東西都歸類成雙元論。他深信不疑的座右銘「一元論好,雙元論壞」幾乎成了最重要的指導方針。一元論成了真正的哲學、神學以及意識形態。其中完全沒有傳統基督教上帝的位置,海克爾曾經含糊地打趣道,在科學眼中,上帝不過就是「氣態脊椎動物」。

但與其說是無神論,在這個不禁讓人想起史賓諾莎泛神論的概念中,海克爾看到的是上帝與自然界的一致歸一。海克爾的神學觀深受大衛‧史特勞斯(David Friedrich Strauss)的影響,他相信上帝已死,科學已經用自然的力量取代了傳統的上帝觀念,而現代的演化理論則是理解自然力量的最佳理論。於是融合拉馬克與達爾文主義的演化,就是讓現代世界觀得為可能的根基。

不再有雙元論,不再有神聖的創生,也不會再有來世,只有在不間斷變化中,永恆存在的力量與物質。

個體只是維持力量與物質,短暫的工具,然後就會進入宇宙這個永恆的實體,由此處直到永恆,反覆永劫回歸。一元論後來成了現實的運動,而「一元論者大聯盟」則成了世紀之交,深受教養的奔放思想家們最主要的參照,海克爾被公開吹捧成「敵教宗者」。

二十世紀伊始,海克爾出版了《宇宙之謎》(The Riddle of the Universe; Die Welträtsel),總結並闡述他的所有主要觀點。這本書讀者甚眾,也被翻譯成多種語言,很可能是這樣,讓海克爾成為當時最出名的科學家。

海克爾堅信,進化與一元論的勝利是人類為了打造一個嶄新新世界,全新道路上的明燈。可惜,一場悲劇看來摧毀了這個計畫:第一次世界大戰。海克爾完全崩潰,把一切歸咎於英國的貪婪。

戰爭結束以後,海克爾才又重拾了一點樂觀,但他完全沒有意識到,伴隨這場戰爭,他那期待假手演化,假手科學與藝術真理終極美滿聯姻的進化迷夢,早已粉碎,而同樣粉碎的,還有他「海克爾教授」的名聲。

原文出處:

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案