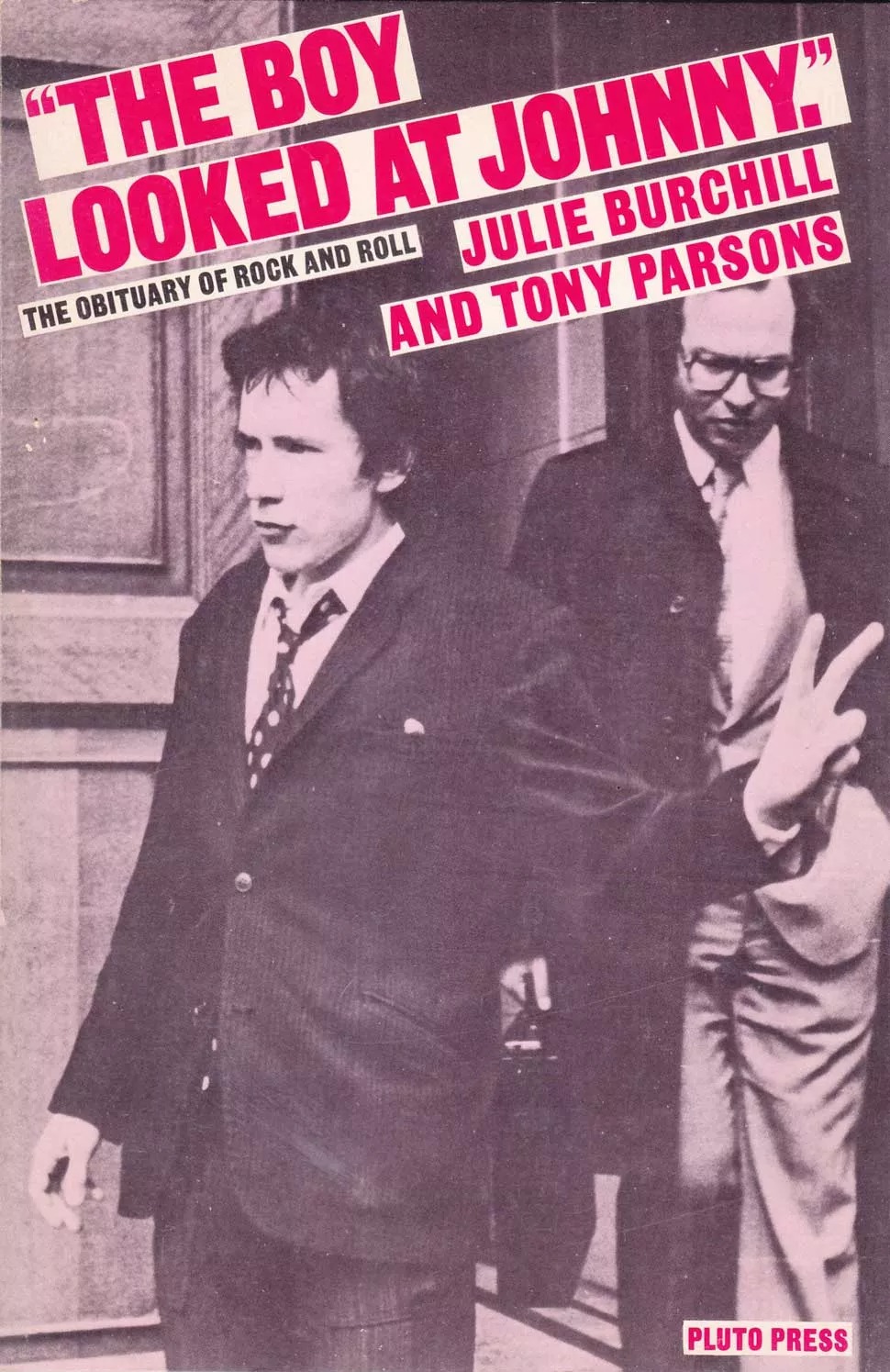

許多音樂書籍是憤恨不平的老搖滾明星或過氣音樂人所寫,這是音樂產業不可避免的副產品,但很少有書能像《望向強尼的男孩》(The Boy Looked At Johnny)那樣尖酸刻薄。這本書出版於1978年,它是《NME》記者朱莉‧伯奇爾(Julie Burchill)和東尼‧帕森斯(Tony Parsons)所寫,副標題為「搖滾樂的訃告」(The Obituary Of Rock And Roll),內容狠毒地批評了龐克運動的失敗。

這份79頁的報告書幾乎對任何從CBGB、100 Club或The Roxy出來的人事物都罵過了一遍。年輕的記者在書中宣稱,The Clash的米克‧瓊斯(Mick Jones)只是「像個疲憊焦慮的家庭主婦那樣反復喊著戰鬥的口號」,而性手槍樂團的忠實追隨者「布羅姆利分隊」(Bromley contingent)只是一群「執迷不悟裝模作樣的人」,雖然缺乏才華,卻還是極盡所能想紅,而美國樂團的評價當然也好不到哪去。

接著,彼特‧湯森(Pete Townshend)登場了,他是The Who的團長,也是龐克本應掃除的老派搖滾明星。1970年代末,湯森的心境陷入了危機,他的好友兼團員凱斯‧穆恩(Keith Moon)在32歲時過世,他的婚姻破裂,他對海洛因和酒精成癮。這個在1960年代呼風喚雨的搖滾樂代言人,突然不確定自己的未來,而這些東西全都注入在準備18個月的個人專輯《Empty Glass》中。

湯森後來回憶說:「當時我正處於空前的個人巔峰,但當時我卻有酗酒問題,婚姻出現危機,因為我同時忙於The Who的事情和個人的音樂。」湯森對莫恩之死至今依然記憶猶新。不久後,他在報紙上讀到一篇伯奇爾和帕森斯宣傳《望向強尼的男孩》的訪談,而且這篇文章批評了穆恩。

1980年湯森接受《NME》採訪時說:「東尼提到了凱斯,他說:『去他的凱斯‧穆恩,沒有他我們變得更好。一個墮落的賤人把勞斯萊斯開進游泳池,如果這種事就是搖滾樂的真諦,誰會需要它?』從某種程度來說,我同意其中的一部分,但我覺得這種說法有點太投機。」

這段經歷促使湯森寫出詼諧幽默的〈Jools And Tone〉,這是對穆恩的指控者們傲慢態度的尖刻回應,並延伸到更廣的搖滾樂媒體。歌名沒多久改成了更具雙關意味的〈Jools And Jim〉,歌詞毒舌的程度完全不留情面,從憤怒轉為徹底的嘲笑:

「你有讀到朱莉說的那些東西嗎?或是小吉米把頭髮染成了紅色?他們根本不在乎凱斯穆恩死了,這就是你寫給我看的東西?」

Did you read the stuff that Julie said?

Or little Jimmy with his hair died red?

They have a standard of perfection there

That you and me can never share

在近乎瘋狂的節奏與尖銳的吉他聲中,湯森把《NME》的年輕記者與同行視為「打字機狂熱分子,全都只是阿諛奉承的跟風者」:

Typewriter bangers on, you're all just hangers on

Everyone's human except Jools and Jim

Late copy churners, Rock and Roll learners

Your hearts are melting in pools of gin

但凱斯‧穆恩的離世真的造成湯森生活中的問題嗎?湯森日後解釋說:「是的。但我是生氣,而不是沮喪。我對朱莉‧伯奇爾和東尼‧帕森斯非常不爽,因為他們在書裡說凱斯死掉是好事,而我因此寫出一首好歌。我必須說,當然事後我意識到自己有問題,但當時我其實很享受自己製造的混亂。」

湯森說:「我寫了這首歌當作回應,寫完後第二天我就打給東尼說這件事與解釋。我本來打算寄一首給他,但後來我決定在專輯發行以前再讓這首歌曝光,因為我覺得它很適合放進專輯。」

《Empty Glass》不是某個搖滾老屁股的作品,而是對上一代或定義湯森音樂的回擊挑釁。湯森欣賞龐克的意義,因為這讓他想起The Who剛起步的階段,但他也明白龐克想摧毀已建立的搖滾階層,而他自己就是對象之一。湯森在《滾石》(Rolling Stone)訪談上形容自身的龐克困境,他說:「我確信是我發明了它,但它卻把我拋在後面……我與他們同在。我只想跟他們一同進入絕望的地獄,因為他們所遭受的孤獨很快就會過去。」

大約在同一時間,他醉醺醺地對性手槍樂團的史蒂夫.瓊斯(Steve Jones)和保羅.庫克(Paul Cook)發表了長篇大論說:「搖滾樂他媽要完蛋了!你們得接手The Who的任務!」但這兩支手槍只是面面相覷,為他們最喜愛的樂團The Who將要解散而苦惱。

湯森在〈Jools And Jim〉的最後一段詳細描述了這種困境,音樂突然變得柔和,他的假音也變得更具自我反省與安撫意味,他唱著:

But I know for sure that if we met up eye to eye

A little wine would bring us closer, you and I

Cause you're right, hypocrisy will be the death of me

這首歌終究是一首表達同情的歌曲,而不是憤怒的呐喊。湯森後來坦承,他很欣賞《望向強尼的男孩》這本書,因為他傳達的訊息既是對他個人的挑戰,也是對虛偽評論提出了挑戰。不過,湯森永遠都對音樂媒體保持警惕。現在的湯森說道:「給我最嚴厲批評的人大多是優秀的記者或作家,但他們許多人確實認為,他們能從外表看見內在。藝術家和記者之間的差別在於,藝術家處理真相,而記者處理事實與觀點。」

〈Jools And Jim〉最終在1980年作為《Keep On Working》的B面發行。朱莉‧伯奇爾和東尼‧帕森斯的書《望向強尼的男孩》的餘波,也成為湯森1993年的概念巨作《Psychoderelict》的元素,專輯裡其中一個不太討人喜歡的主角是搖滾八卦專欄作家和醜聞傳播者露絲‧斯特裡廷(Ruth Streeting),很顯然是把伯奇爾當成原型所寫。

原文出處:Louder Sound

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案